어떤 과학자의 말을 빌리자면 인간은 별먼지로 이루어졌다고 한다. 우주에 흩어져 있던 여러 원소가 뭉쳐져 하나의 별이 된다. 그러다 어느 순간 별들이 폭파해 흩어지기도 하는데 그때 흩어진 여러 원소들이 만나 공기가 되고 구름이 되고 풀이 되고 물이 되고 사람도 된다. 결국 사람은 별과 같은 물질로 만들어졌다는 논리다.

하나의 신화 같기도 한 이 이야기가 얼마나 낭만적이고 힘이 되는지. 문득 삶의 의미가 퇴색되고 내가 맞닥뜨린 현실이 무거울 때 내가 곧 우주고 내가 곧 별이다라는 생각이 들면 살아있다는 것 자체가 놀라운 일처럼 여겨진다.

반대로 우리는 광활한 우주에서 작디 작은 점 하나도 되지 않는다는 사실을 떠올리면 그리 아등바등 살 필요가 없다는 생각도 든다. 그런데 얼마전 내 마음속에 잠시 숨어지내던 이 낭만이 정점을 찍는 일이 발생했다. 둘째 딸아이의 공개 수업에서였다.

딸아이는 벌써 초등학교 3학년이지만 난 마치 갓 초등학교에 입학한 꼬맹이를 보러 가는 심정으로 집을 나섰다. 1학년 공개수업 때는 백혈병이 발병해 병원에 있느라 갈 수 없었고 작년엔 골수이식 후 몸을 가누기 힘든 상태라 빼꼼 얼굴만 내민 정도였다.

걷는 것조차 힘든 상태였기에 남편의 부축을 받으며 교실 밖 창문에 기대 아이에게 손을 흔들어 보였다. 1시간 남짓한 시간을 서 있는 게 고역이었고 수업 내용이 어땠는지도 기억나지 않는다. 그저 1년 동안 엄마의 보살핌을 충분히 누리지 못한 아이에 대한 미안함에 얼굴이라도 비추자 하는 맘으로 겨우 겨우 걸음을 옮겼다.

비몽사몽했던 그때로부터 다시 1년이 지난 지금, 남편의 도움 없이 스스로 걸어 학교에 갔다. 아직 머리카락이 온전치 않았지만 없는 솜씨로 머리를 매만지고 2년 만에 처음으로 모자도 벗었다. 내 딴엔 큰 용기를 낸 셈이었다. 어쩐지 맨몸으로 밖에 나가는 듯 부끄러운 마음이 일었지만 설레기도 했다. 정말 일상으로 돌아온 것 같아서. 이제 다시 온전한 사회의 구성원으로 살 수 있게 된 것 같아서.

교실에 도착해 아이를 보고 반갑게 손을 흔들었는데 아이는 모자 벗은 엄마를 한눈에 알아보지 못했다. 눈을 크게 뜨고 "엄마 맞아?" 하는 듯한 표정의 아이가 들썩거리며 자리에 앉았다.

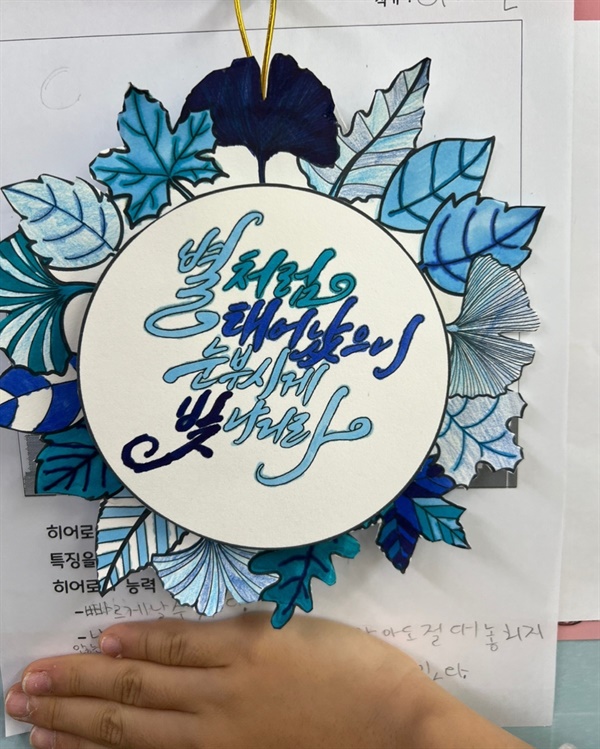

▲교실뒷편에 전시된 아이들의 작품우리는 모두 별의 자손 ⓒ 박지연

수업이 시작되자 선생님은 아이들에게 종이 한 장을 건네주었다. 그 종이에 스스로 자신을 어떤 별이라 생각하는지 그리고 자신의 모둠에 속한 친구들에게 어떤 별이라고 이름을 붙여주고 싶은지 쓰는 활동이 이어졌다. 선생님은 모둠 별로 24명의 아이들을 한 명도 빠짐없이 모두 발표하게 했다. 아이들에게 최대한 많은 기회를 주고 공평하게 수업에 참여시키려는 선생님의 노력이 느껴졌다.

어떤 아이는 자신을 달리기 별로, 어떤 아이는 자신을 그림별로 소개했다. 달리기를 잘하고 그림을 잘 그리기 때문이란다. 우리 딸은 자신을 '함께별'이라고 소개했다. 함께 있는 걸 좋아해서란다. 자신의 차례마다 주섬주섬 일어나 부모님들이 계신 쪽으로 몸을 돌려 또박또박 발표하는 아이들의 모습이 참 귀엽고 대견했다.

모둠 친구를 소개하는 아이들의 작명은 더 빛나고 이뻤다. 아이들은 하나하나 친구들의 장점을 찾는 데 특화된 전문가 같았다. 우리 딸은 말을 잘해서 말별, 친구들과 사이좋게 지내서 친구별, 나와 친해서 친한별이라는 증언이 나왔다. 아이들의 작명 센스에 부모님들의 박수와 웃음이 끊이지 않았다.

한바탕 웃음이 오간 뒤, 선생님은 종이 뒷면에 엄마, 아빠, 언니, 오빠 동생 등 가족들에게도 별 이름을 지어주라는 주문을 했다. 아이들이 숨죽여 이름 짓기에 고심하는 동안 나는 교실 뒤편에 전시된 아이들 작품을 훑어보았다. 똑같은 그림이지만 각각의 색깔과 그림 모양이 달라 개성이 넘쳤다.

첫 수업처럼 이번에도 모둠 별로 모든 아이들이 차례차례 발표를 했다. 처음 발표한 아이는 엄마를 요리별, 아빠는 일별, 동생은 장난별이라고 소개했다. 역시 수적으로는 요리별인 엄마가 많았으나 서너 명은 아빠를 요리별로 꼽았다. 아이들에게 먹는 것의 존재는 압도적인 것 같았다. 어떤 아이는 어머니를 긍정과 열심별이라고 표현했다. 어머니는 항상 긍정적이고 뭐든 열심히 잘하시기 때문이란다. 이 말을 들은 엄마는 얼마나 뿌듯했을까.

친구의 별이름을 소개하는 시간이 웃음바다였다면 이번엔 감동과 먹먹함이 함께 하는 시간이었다. 또 한 친구는 자신의 아빠를 꿀벌별이라고 소개했는데 벌이 꿀을 모으듯 가족들을 위해 매일 열심히 일하시기 때문이란다. 내 옆에 있던 그 친구의 엄마는 눈시울이 붉어졌다.

고개를 끄덕이며 감동의 박수를 치던 중 우리 딸 차례가 되었다. 두근두근하며 아이가 날 어떻게 생각할까 귀를 쫑긋하다 난 그만 울컥하고 말았다. 아이는 나를 따수미 별이라고 소개했다.

"우리 엄마는 항상 내 마음을 따뜻하게 만들어 주어서 따수미 별입니다."

아궁. 나는 요리를 잘 못하는데 우리 딸도 아빠를 요리별로 하려나 싶었는데 생각지도 못한 내 별이름에 가슴이 뜨거워졌다. 아무리 회복했다 한들 아직 아이를 충분히 챙겨주지 못했고, 몸이 아플 때마다 예민하게 군 적도 많았는데 아이가 이렇게 말해주니 내가 환자라는 데 대한 불안과 걱정이 순식간에 녹아내리는 것 같았다. 그래도 엄마 잘 하고 있어. 잘 살고 있어라고 말해주는 것 같아서.

아이의 수업 후 집에 와서도 하루 종일 기분이 몽글몽글했다. 그간 더 힘든 때도 많았는데 이상하게 요즘은 작은 부작용에도 우울해지고 무기력해져 괴로웠다. 누군가는 나에게 투병 번아웃이 온 게 아닌가 조언했다.

극한의 상황에서는 앞 뒤 상황 잴 것 없이 치료와 회복에 집중해 다른 생각할 겨를이 없었지만, 이제 좀 살만하니 그동안 그 뒤에 꽁꽁 숨겨 놓았던 불안과 걱정이 터져 나온 게 아니겠냐며. 그분의 말을 들으며 계속 깔아지는 나를 좀 더 이해하며 마음이 가벼워졌었는데 오늘 아이의 한 마디는 나에게 더할 수 없는 큰 위로가 되었다.

얼마 전 남편의 농담대로 그래. 오래 살아서 좋다. 참 좋은 날이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.