| 조선 선비들의 유언을 통해 삶의 지혜와 통찰을 배워보고자 한다. 의로운, 이상적인, 유유자적한, 때론 청빈한 선비들의 유언은 유언에 그치지 않고, 후대 사람들에게는 세상을 살아가는 지침과 삶의 방향을 잡아주는 나침반이 되기도 한다.[기자말] |

▲추사 고택(충남 예산) 가까운 곳에 조성된 김정희의 묘. (2020년 9월 촬영) ⓒ 이재우

'칠십 년 마천십연 독진천호'(七十年 磨穿十硏 禿盡千毫)

"나는 칠십 년 동안 벼루 열 개를 구멍 내고, 천 개의 붓을 몽당붓으로 만들었다."

71년을 살다 세상을 떠난 추사 김정희(1786~1856)의 삶을 압축한 말이다. 평생의 벗인 권돈인(權敦仁: 1783~1859)에게 보낸 편지의 한 구절인 이 말은 추사의 유언처럼 전해져 오고 있다.

생각해 보자. 얼마나 글을 썼으면 벼루 10개에 구멍이 뚫리고, 붓이 천 개나 망가졌을까? 가늠하고 상상하기조차 어렵다. 한 작가의 글을 보자.

"먹 1만 개가 다 닳을 때 벼루 하나가 뚫린다면, 적어도 먹 10만 개는 사라졌으리라." (이상국 저, '추사에 미치다', 푸른역사)

이런 추사의 삶은 중국 위나라 재상 종요(鍾繇)를 연상케 한다. 종요는 '해서의 비조(鼻祖)'로 불리는 인물로, 두문불출하며 글씨 연습만 했던 것으로 전해진다. 임종 직전에 아들에게 "나는 누워서도 글자 획을 연습하며 이불을 뚫었을 정도였다(臥畵被穿過表)"고 말하기도 했다.

추사가 가장 아꼈던 중국 단계연(端溪硯) 벼루

추사가 사용했다는 벼루(3종)와 붓(7종)은 김정희의 충남 예산 종가에서 소장되어 오다가 국립중앙박물관에 기탁, 보물로 지정되었다. 그 벼루 중에 구름과 용무늬가 있는 '운룡문 단계연(雲龍文端溪硯)'이란 게 있다.

▲비석에는 ‘완당’이라는 호를 썼다. 阮堂先生慶州金公諱正喜墓(완당선생경주김공휘정희묘)라 적혀 있다. (2020년 9월 촬영) ⓒ 이재우

단계연(端溪硯)은 중국 광동성의 단계(端溪)라는 계곡에서 생산된 벼루(硯)를 말한다. 한국서예진흥협회는 "현재 우리나라에선 명연(名硯)으로 널리 알려진 중국의 단계연(端溪硯)을 가장 선호하고 있다"고 했다.

'홍길동전'의 저자로 알려진 허균 같은 선비는 "깨어진 것이라도 좋으니 중국의 '단계 벼루' 하나만 가졌으면 좋겠다"는 바람을 피력한 적도 있다고 한다. (국가유산청)

그렇다면 조선엔 벼루다운 벼루가 없었을까? 아니다. 추사 이야기가 바쁘지만, 잠시 옆 길로 새 보자. 한양대 국문학과 정민 교수에 따르면, 정철조(鄭喆祚, 1730~1781)라는 벼루 장인이 있었다.

▲추사 김정희가 태어난 충남 예산의 고택. (2020년 9월 촬영) ⓒ 이재우

정철조는 단순한 벼루 명인이 아니었다. 문과에 급제해서 정언 벼슬까지 지낸 양반 사대부였다. 그는 좋은 돌을 보기만 하면 즉석에서 차고 있던 칼을 꺼내 순식간에 벼루를 깎았다고 한다.

그런 정철조의 호는 석치(石癡). 돌, 즉 벼루에 미친 바보라는 뜻이다. 당시 안목 있다는 사람으로 정철조가 깎은 벼루 하나쯤 소장하지 못하면 부끄럽게 여겼을 정도라고 한다.

청나라의 대학자 완원(阮元), 옹방강(翁方綱)과 사제지간을 맺은 추사이기에 '수입 벼루(단계연)'를 손에 넣는 건 그리 어려운 일이 아니었을 것이다. 그런 추사는 붓도 청나라의 붓을 귀하게 여겼다.

▲과천의 ‘과지초당(瓜地草堂)’. 추사는 말년에 아버지의 별장인 이 과지초당에서 지내다 세상을 떠났다. (2021년 1월 촬영) ⓒ 이재우

"붓 쓸 줄은 알지만 먹 쓸 줄 모르는 조선의 선비들"

추사는 함경도 북청 유배 중 수제자 위당(威堂) 신관호에게 보낸 편지에서 청나라 서예가인 석암(石菴) 유용(劉墉)의 붓을 칭송했다.

"유용(劉墉)이 만들어 쓰던 청애당필(淸愛堂筆) 한 자루를 보내네. 이는 유용이 예전에 만든 것인데 일찍이 두세 자루를 얻었더니, 굵고 가늘거나 강하고 부드러움이 맘대로 되지 않는 게 없더군. 내가 쓴 예서와 해서는 오로지 이 붓으로만 썼는데, 한 자루로 20년을 썼지만 상하지 않았네."('추사집', 최완수 역, 현암사)

인용문에서 보듯이, 추사는 유용이 만든 '청애당필'이라는 붓에 대해 "한 자루로 20년을 썼지만 상하지 않았다(以一枝用之 二十年不敗)"고 평가했다. 20년을 사용해도 독필(禿筆: 털이 다 빠진 붓)이 되지 않았다니 대단한 물건이 아닐 수 없다.

추사는 덧붙여 "자네가 아니면 결단코 내주지 않았을 터이니 아무쪼록 이것을 받아서 조심해서 아껴 쓰기를 바라고 바라네"고 강조했다. 보물처럼 여기는 붓이지만 애제자에게 기꺼이 선물로 주겠다는 스승의 배려가 묻어난다.

▲“죄인 김정희를 제주 대정현(大靜縣)에 위리안치(圍籬安置)하도록 하라”(1840년 9월 4일자 헌종실록). 가시울타리(위리안치)로 재현해 놓은 제주의 추사 유배지. (2020년 12월 촬영) ⓒ 이재우

추사는 필법뿐만 아니라 먹을 다루는 묵법(墨法)을 아주 중시했다. 추사는 중국 북송의 소동파를 흠모하였는데, 소동파의 묵법을 평하면서 신관호에게 이렇게 말했다.

"그 먹이 멈춘 곳에 이르면 '기장 쌀알만 한 구슬 자국(如黍珠痕)'이 불쑥 솟아 있는데, 동파 공의 먹 쓰는 법이 곧 이와 같았다."(같은 책 인용)

추사의 표현에서 알 수 있듯이, 소동파의 묵법은 먹이 진하고 두꺼웠다. 글씨를 손으로 만지면 그 볼륨감을 느낄 수 있을 정도였다고 한다. 추사는 그런 소동파를 거론하면서 조선 선비들을 이렇게 나무랐다.

"우리나라 사람은 비록 붓을 쓸 줄은 알지만 먹을 쓸 줄은 모른다(東人雖知行筆, 而不知行黙)"

▲추사는 제주 유배 적소(사진)에서 8년 3개월 유배를 살다 서울로 돌아온 후, 또 다시 함경도 북청으로 유배를 떠나는 신세가 되었다. (2020년 12월 촬영) ⓒ 이재우

추사다운 일침이 아닐 수 없다. 이처럼 추사는 붓이 노래하고 먹이 춤추는 '필가묵무(筆歌墨舞)'의 삶을 살았다.

지금의 국립대학 총장 격인 성균관 대사성까지 지낸 추사 김정희는 관료, 고증학자, 금석학자, 역사학자, 실학자, 서예가, 화가 등 경계를 넘나든 '멀티 플레이어'였다.

필자는 그런 추사의 흔적이 있는 곳을 찾아 여러 해 전국을 돌아다녔다. △제주 유배지(위리안치 가옥, 대정향교, 산책길 안덕계곡) △충남 예산의 추사 고택과 묘소 △추사가 말년을 보낸 과천의 과지초당(瓜地草堂), △추사 현판이 걸린 전남 강진 대흥사 등이다.

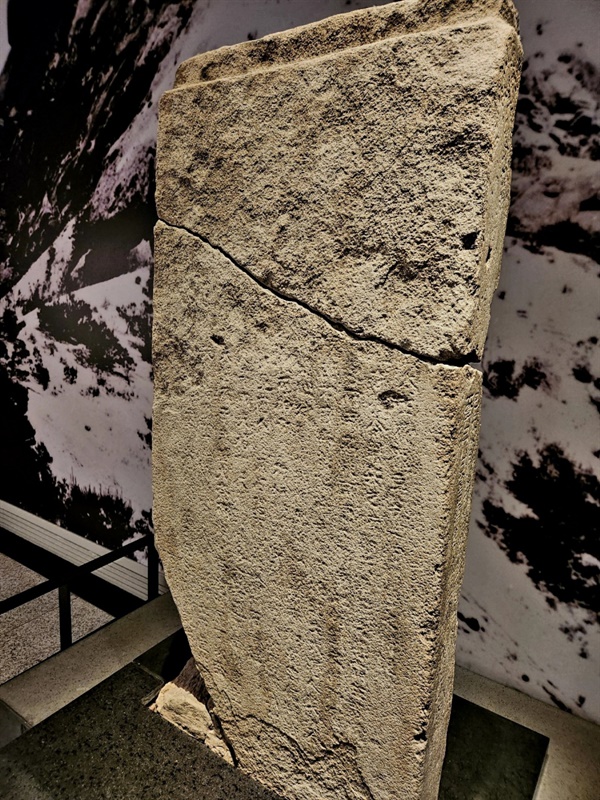

▲북한산 비봉에 있는 북한산 진흥왕 순수비 복제본. (2023년 10월 촬영) ⓒ 이재우

북한산 비봉 진흥왕 순수비의 비밀을 밝혀내다

북한산 비봉(碑峰)을 올라본 적 있는가? 필자는 북한산 산행 때 아찔한 암릉 구간인 이 비봉 코스를 즐겨 탄다. 거대한 바윗 덩어리 맨 꼭대기에 비석이 세워진 곳이라 해서 비봉이라 이름 붙여졌다. 그 비석이 진흥왕 순수비다.

무학대사 또는 도선국사와 관련된 비석으로 잘못 알려져 있던, 오랫동안 잠자고 있던 이 비석을 깨운 이는 추사 김정희였다.

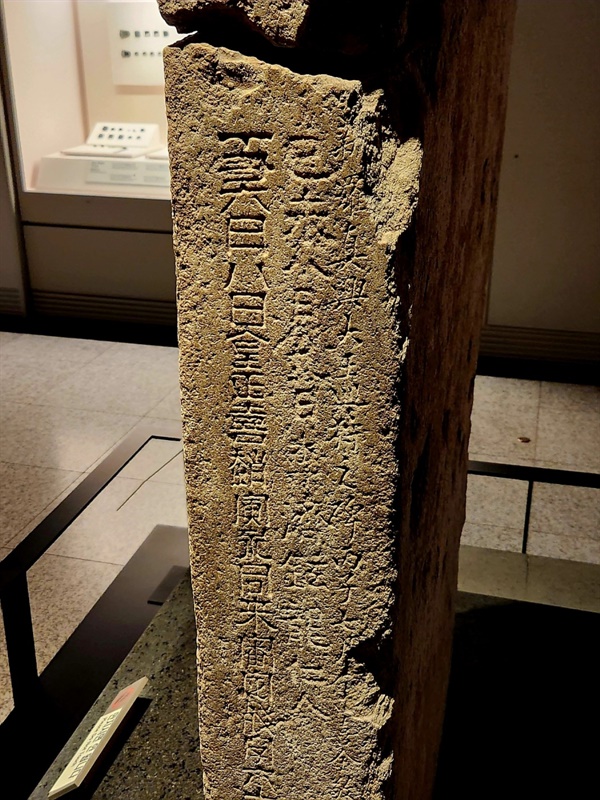

▲국립중앙박물관에 보관 중인 북한산 진흥왕 순수비 실물. (2023년 10월 촬영) ⓒ 이재우

지금으로부터 208년 전인 1816년 7월의 어느 날. 김정희는 금석학에 밝은 친구 김경연과 함께 힘겹게 이 비봉에 올랐다. 제대로 된 등산길이 없었을 당시로선 쉽지 않은 발걸음이었을 것이다.

비바람이 할퀴고 간 흔적일까? 아니면 번개가 내리친 걸까? 비석의 상단부는 칼로 비스듬하게 깊게 베인 듯한 자국이 있었다. 비석엔 몇 겹의 이끼가 끼었을 것이다. 추사는 손으로 그 이끼를 문지르고 떼어내기를 반복했을 것이다. 심지어 손톱으로도 긁어보았을 것이다.

그렇게 벗겨낸 비석의 일부에서 희미하게 글자 몇 개가 보이기 시작했다. 예사롭지 않은 글이 추사의 눈 속으로 빨려 들어갔을 것이다. 추사는 글자를 더 살펴보기 위해 탁본을 떠서 산을 내려갔다. 1년 동안 탁본 비밀 풀기에 매달린 끝에 이 비석의 주인이 신라 진흥왕이란 사실을 알게 됐다. 소스라치게 놀랐을 법하다.

이듬해인 1817년 6월, 추사는 이번엔 벗 조인영과 함께 다시 비봉을 찾았다. 추사는 비석 옆면에 두 줄로 자신과 친구들이 이 비석을 발견하고 확인한 사실을 새겨 넣었다. 이렇게 말이다.

'이것은 신라진흥대왕 순수비이다. 병자년 7월에 김정희와 김경연이 와서 비문을 읽었다'(此新羅眞興大王巡狩之碑 丙子七月 金正喜 金敬淵來讀)

'정축년 6월 8일에 김정희와 조인영이 함께 와서 남아있는 글자 68자를 확인하였다'(丁丑六月八日 金正喜 趙寅永同來 審定殘字六十八字)

▲진흥왕 순수비 옆면에 김정희가 새겨 넣은 글들. (2023년 10월 촬영) ⓒ 이재우

당시 추사 나이 서른하나였다. 추사 연구자인 박철상 박사는진흥왕 순수비 확인에 대해 "김정희가 금석학자의 길로 들어서는 위대한 첫발"이라고 했다. ('나는 옛 것이 좋아 때론 깨진 빗돌을 찾아 다녔다', 너머북스)

지금 북한산에 있는 비석은 진품을 본떠 만든 복제본이다. 추사가 찾은 실물은 국립중앙박물관에 보관 중이다. 중앙박물관에서 처음 진흥왕 순수비와 마주했을 땐, 마치 추사와 실제로 만난 듯 흥분에 휩싸였던 기억이 있다.

제주와 함경도 북청 등 10여 년 유배를 살았던 김정희. 그런 고난속에서 위대한 작품 '세한도'를 남겼고, 특출난 추사체를 창시했으며, 금석학의 새 지평을 열었다. 생각컨대, 추사 김정희는 조선 후기를 가장 뜨겁게 살았던 지식인이 아닐까 싶다.

다시금 인용하는 '마천십연'(磨穿十硏: 벼루 열 개를 구멍 내다). 추사는 분명 '조선판 열정 끝판왕'이었다.