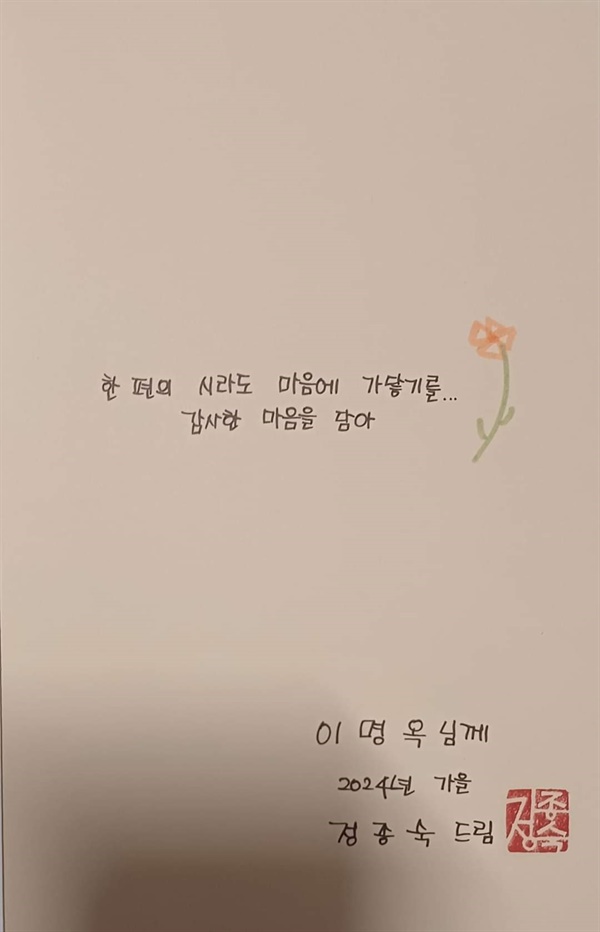

▲정종숙 시인의 사인글정종숙 시인이 사인을 해 보내왔다. ⓒ 이명옥

'한 편의 시라도 마음에 가닿기를...

감사한 마음을 담아'

굳이 사인본으로 받아 읽고 싶어 받은 정종숙 시인의 첫 시집 <춥게 걸었다>에 시인이 써 준 글이다.

정종숙 시인을 처음 본 것은 그이의 남편인 박래군 인권활동가가 세월호 사건으로 구속 수감 된 후 석방되어 환영식을 하던 날이었다. 처음 본 그이는 풀꽃처럼 여리고 조용한 사람이었다.

길에서 스쳐 지나가도 알듯 모를 듯 한 그런 사람이랄까. 페이스북 친구가 되었고 이따금 담벼락에 올라오는 그이의 시를 읽었다. 그이가 <시와 소금> 등단 시인이라는 사실도 알게 되었다.

그이가 시와 소금에서 엮어낸 첫 시집이 <춥게 걸었다>는 잔잔한 일상의 삶을 담아냈다. 친근하고 잔잔한 감동을 주는 시다. 한 편의 시만이 아니라 쉰 네 편의 시가 저마다 작은 울림이 전해진다. 풀꽃처럼 접해야 비로소 느껴지는 시인의 마음이 시편 하나 하나에 느껴진다.

그이는 남과는 다른 시간을 보냈을 것이다. 대학 때 시동생이 된 박래전 열사의 분신 항거 현장을 지켜봤을 것이고, 운동권 남편 박래군을 만나 늘 수배에 쫓기고 감옥을 들락거리는 남편의 삶을 지켜보며 살아야 했을 테니 말이다. 그이가 그 거칠고 힘든 시간을 사랑과 정성 기다림으로 견뎌 낸 것은 풀꽃처럼 질기게 피어나던 시심의 힘이 아니었을까.

▲정종숙 시집정종숙 첫 시집 춥게걸었다. ⓒ 시와 소금

그이는 시집 서문에 이렇게 썼다.

사랑하게 되는 일

정성을 다하는 일

기다리는 일

시가 내게 준 것들

부르지 않아도 오는 것들

햇볕, 인연들

봄을 주신 분들께 바칩니다.

그이는 일상의 모든 삶을 지나치지 않고 시인의 눈길로 보고 되짚어보고 시로 길어 올린다. 기억의 방식이나 삶의 방식이 모두 시로 엮인다. 뜨겁게 살다 간 이에게 늘 죄 지은 듯 미안한 마음은 시 '기억의 방식'에 드러난다.

따뜻한 묘지 위에는 생화 놓고

유리상자 옆에는 조화를 놓았다

공원묘지에 돗자리 깔고

도시락 먹으며 안부를 묻는

뜨겁게 살다 간 사람을 기억하는 오랜 방식

이날이라도 와야

지은 죄의 면죄부를 받을 수 있는 것처럼 모였다

- 기억의 방식 중

시인은 일상을 지나치지 않고 소소한 일상에 같이 공명하고, 아파하고, 미안해하는 마음이 시인을 춥게 걷게 만든다. 육교 위에 쪼그리고 앉아 고무줄과 단추를 파는 노인을 지나칠 때도 미안하고 먹먹해 그 슬픔을 숨기려고 춥게 걷는 것이 시인의 마음이기 때문이다.

숱한 표정이 묻어 있는

뒷모습을 숨기고 싶어서

소심하게 걸었다

육교만 남고

고무줄과 단추를 파는 노인의 얼굴을

지나칠 때마다

춥게 걸었다

뒷모습을 들키지 않은 채

수많은 육교를 건넜다

시인의 춥게 걷는 세상이 햇살 가득한 꽃길이었으면 좋겠다. 시인의 두 번째 시집에서는 춥게 걸어야 하는 일상의 아닌, 봄 날의 화사함과 따뜻한 햇살이 가득 비치는 그런 시를 길어 올릴 수 있는 세상이 되길 기대해 본다.