동화작가 임서경이 쓰고 윤미숙이 그린 그림책 <멀쩡하네>를 꼬마평화도서관에서 연주했다. 멀쩡하네? 요즘 사람들이 즐겨 쓰는 말이 아닌데 어째서 책 이름으로 썼을까 궁금해서 산 책이다.

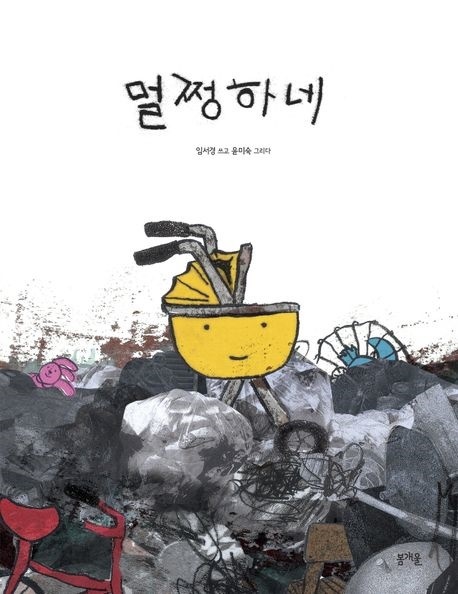

'멀쩡하다'는 '티 없이 오롯한'과 '지저분하지 않고 말쑥한' 것 따위를 가리키는 말이다. 그런데 책을 받아들고 보니 앞뚜껑에 있는 그림에서 바로 눈에 들어오는 것은 쓰레기 더미 위에 있는 노란 아기 수레다. 이 그림으로 보아 아기 수레가 글을 이끌고 가는 줏대잡이라는 말이다. '멀쩡한 것과 쓰레기라니?' 갸웃거리며 펼친 첫 장에 다음과 같은 말이 나온다.

덜컹, 덜컹, 덜컹!

쓸모없는 물건들을 모은 트럭이 비탈길을 달렸어요.

"으아악!"

트럭에 실린 물건들이 아우성을 쳤어요.

나 역시 트럭 모서리에 부딪쳐 정신이 하나도 없었어요.

나는 모든 걸 포기하고 눈을 감았어요.

줏대잡이인 노란 아기 수레가 한 말이다. 트럭이 고물상에 멈춰 사고 어떤 이가 "멀쩡하네"라고 하면서 아기 수레를 들어다가 다른 곳에 던져 놓는다. 그곳에는 날개 부러진 선풍기도 있었다.

▲푸하하하!네 꼴 좀 봐. 이렇게 구멍도 뚫리고 지저분한데? ⓒ 봄개울

선풍기는 아기 수레를 보고는 나는 날개만 바꾸면 쌩쌩 돌 테지만, 구멍 뚫리고 지저분한 너는 어디다 쓴대? 하면서 비웃는다. 이 말처럼 선풍기는 쓸만하다면서 누가 바로 가져가고 아기 수레는 남겨졌다.

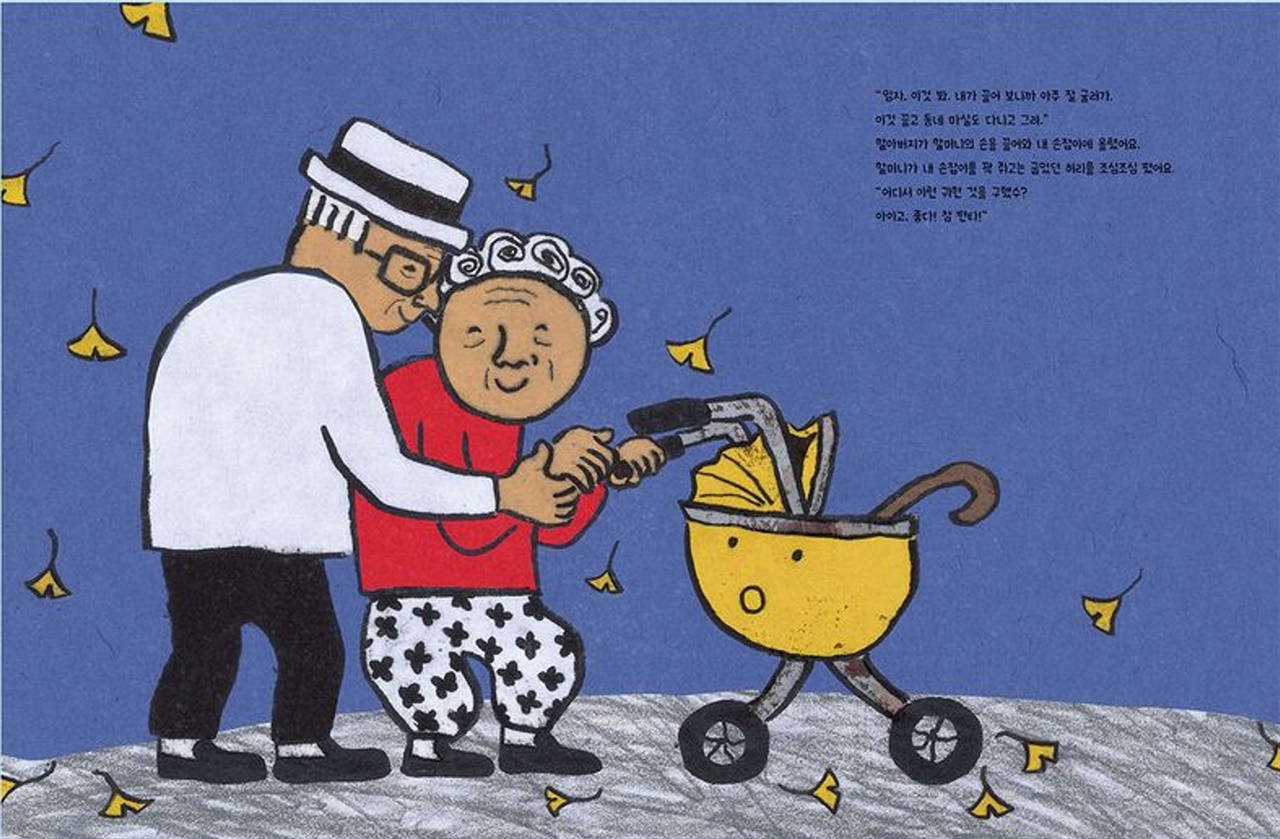

그때 웬 할아버지가 "멀쩡하네" 하면서 아기 수레를 밀고 간다. 할아버지는 허리 굽은 할머니에게 건네고. 할머니는 아기 수레 손잡이를 쥐고는 굽은 허리를 쭉 펴면서 말한다. "어디서 이런 걸 다 구했수? 아이고, 좋다! 참 편타!"

▲살림살이참 편타! ⓒ 봄개울

흔히 '티 없이 말쑥한' 것이라고 아는 '멀쩡하다'에는 쓸만하다는 뜻도 담겼다는 것을 넌지시 일러주고 있다.

젊음을 내세우는 요즘 세상에서는 낡음과 늙음은 떠밀린다. 그런데 지은이는 '낡고 늙은것들이 설 땅이 없어지는 세상은 살 만한가?' 하는 물음을 던진다. 물음을 던진 까닭이 한둘이 아닐 것이다.

지은이가 품은 뜻을 다 알 수는 없으나 어렴풋이나마 짚어보면 멀쩡해서 쓰임새를 다 하지 않았는데 버려지는 것을 되짚어보게 만든다. '무엇이든 우리에게 주어진 것은 딱 지구에 묻힌 것뿐인데, 거듭 파내어 아이들이 쓸 것이 없어져도 괜찮아? 나아가 자연을 마구 파헤쳐 기후 재앙을 겪으면서도 아랑곳하지 않아. 그래도 되어?'라며 흔든다.

▲멀쩡하네앞뚜껑 ⓒ 봄개울

살려 쓴다는 것을 짚어보게 만드는 <멀쩡하네>를 연주하면서 법정 스님 말씀이 떠올랐다.

어떤 분이 글을 쓰는 법정 스님에게 촉이 뾰족한 만년필을 드렸다. 끝이 날카로워 사각사각 써지는 느낌을 좋아했던 스님이 유럽 여행길에 들어간 가게에서 똑같은 만년필을 보고는 반가운 마음에 하나 더 샀다. 그런데 하나를 더 사고 나니 하나였을 때 지녔던 살뜰함이 사라졌다.

그래서 아는 스님에게 새로 산 만년필을 주었더니 하나였을 때 품었던 알뜰한 마음이 살아났다고 했다는 말씀이다. 스님이 우리에게 알려주려던 뜻은 그것만이 아니다. 만년필이 둘이 되고 나니 하나를 쓸 때 하나는 쓸모를 잃고 누워 있어야 한다, 그래서 다른 사람에게 주어 쓸모, 그러니까 힘을 잃고 누워 있던 만년필에 살 힘을 불어넣어 줬다는 말씀이다.

<멀쩡하네>를 지은이 임서경도 쓸모를 잃은 아기 수레와 힘을 잃어 허리가 굽은 할머니가 어울려 서로 살리도록 했다. 함께 산다는 말은 서로 있다는 말로 서로 있어서 이웃이다. 이웃은 어깨를 겯어 서로 받쳐주는 사이다.

책 앞뚜껑에 있는 노란 아기 수레를 보면서 노숙자들에게 만들어준 수레가 떠올랐다. 2006년 디자인붐 사회의식상 으뜸상을 받은 '보금자리 수레Shelter Cart'가 그것이다. 폐지나 고물을 주워 담을 수 있는 손수레인데 밤에는 비바람, 눈보라를 막아주는 집으로 쓸 수 있다. 살아난 노란 아기 수레가 할머니를 살리듯이 보금자리 수레는 노숙자들에게 일터와 잠자리가 되어준다. 이 얘기는 <이토록 다정한 기술>에 나와 있다.

▲보금자리 수레비바람 막아주는 잠자리가 되다 ⓒ designboom 갈무리

넌지시 어머니 지구가 살아야 지구가 낳은 아이인 우리가 살길이 열린다고 일러주며 서로 살리어 살림살이라는 말을 일깨우는 <멀쩡하네>는 어른들이 둘러앉아 연주하며 살길을 짚어보고 나서 아이와 머리 맞대고 연주하면 좋겠다.

그림책을 연주한다고 하니까 그림책 연주가 뭐냐고 묻는 이가 적지 않다. 그림책 연주란 이웃이 둥글게 모여 앉아 그림책은 소리내어 읽고 나서 느낌을 나누며 어떻게 살아야 할지 살림살이를 펴는 것이다.

참, 놓칠 뻔했다. 아이들과 그림책을 연주하다 보면 아이들은 그림 하나하나를 빠뜨리지 않고 살피면서 까닭을 묻거나 말한다. 그러나 어른들은 글에 빠져 그림을 놓치기 일쑤다. 그런데 이 책에 나오는 그림은 도탑고 정겨워 그럴 일이 없을 테다. 그래도 그림 하나하나를 맛보기를 빈다.