큰사진보기

|

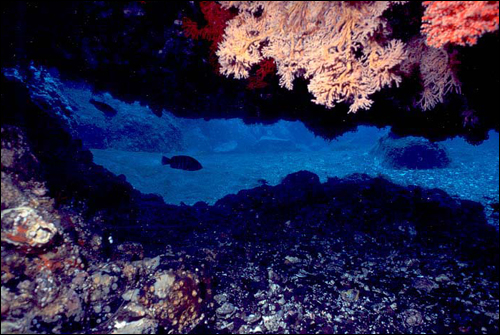

| ▲ 해저동굴 울릉도 남양. 수심 15미터 t산호가 늘어져있는 동굴 바깥으로 돌돔한마리가 카메라 앞을 지나가고 있다. |

| ⓒ 장호준 | 관련사진보기 |

다이빙이 끝나고 출발지로 돌아오면 집으로 들어가기 전에 먼저 들리는 곳이 있다. D.P.E.점(Developing, Printing & Enlarging, 일반적으로 현상소를 뜻함)이다. 기대와 희망으로 가득 찬 가슴을 안고 우리는 필름을 맡기러 갔다. 우리만이 아니었다. 카메라에 중독 된 일련의 사람들은 마약에 취한 것처럼 필름 현상소로 직행을 하는 것이다. 인화된 사진이 나오기 전까지 사람들의 바람은 장밋빛이다.

"요번에 있잖아요, 물고기가 새우를 먹으려는 순간, 입으로 들어간 바로 그 순간, 한방 찍어버렸지, 오매 미치지, 이것만 나온다면 쥑이는 건데."

물론 사진이 나오고 나서 그 사람으로부터 그 사진에 대한 어떤 결과도 들을 수가 없었지만, 듣고 있는 사람도 결과는 마찬가지였다.

나는 더 했다. 35mm 표준렌즈로는 스트로보가 미치는 범위 내에 다이버를 구겨서 넣기도 힘들었기 때문이었다. 인화 된 사진을 찾아서 콩닥 이는 가슴을 진정하며 구석으로 가서 부리나케 사진을 훑어보면 실망으로 벌겋게 상기된 얼굴을 하고 돌아 나와야했었다. 사진 전면에 걸쳐 막걸리를 먹다가 재채기 한 것처럼 뿌연 점들이 덮고 있는 것이었다. 나는 하도 답답해서 선배 '찍사'들에게 물었다.

"이거 왜 이래요?"

"부유물 때문에 그렇지요."

글쎄 그걸 누가 모르나? 누구도 제대로 답변하는 사람이 없었다. 나는 가르쳐 주기 싫어서 그러는가 싶어서, 그 말을 물을 때면 그 사람의 눈빛까지 살피기도 했었다. 카메라의 매뉴얼도 구하지 못하던 때였다.

시야가 5m도 안 나오는 2~30m의 수심에서 애초에 사진을 기대한다는 것은 무리가 아닌가하는 생각도 들었다. 그렇다고 매주 맑은 바다를 찾아 멀리 갈수도 없는 노릇이었다. 시야가 흐린 날, 바다위에 섰을 때의 그 아득함이라니…. 물먹은 카메라를 방파제의 시멘트 바닥에 내동댕이 친 L이 말했다.

"나 이제 안 해, 나 정말 안 해."

수없이 현상소를 드나들며 '똥 씹은' 얼굴을 하다가 카메라까지 물에 침수되자 그의 인내가 한계에 다다른 것이었다. 나도 정말 그렇게 하고 싶었다. 시원하게 한 번 '때기장'을 치고 싶었던 것이다. 우리는 L의 눈치를 봐 가며 부서진 카메라를 챙겼다. 카메라는 고쳐야 하고, L은 다시 카메라를 들고 물로 들어 갈 것이라는 것을 알기 때문이었다.

발기인모임이 열리고 한 달 후 우리는 클럽을 출범시켰다. 나도 두말없이 합류했다. 전국에 걸쳐 있던 아는 '찍사'들이 모여들었다. 제주도, 영덕, 마산, 부산, 울진, 포항. 매년 두 차례 이상씩 정기 다이빙을 가지며, 매월 한 차례 물(수)요일 날 모임을 갖기로 하고 그 때 마다 사진 콘테스트를 하기로 방침도 정했다. 물론 매년 한 번씩 전시회를 열기로 합의도 봤다.

사람 사는 게 다 그렇듯이 일 년이 다 가기도 전에 회원의 숫자가 반타작이 되었다. 그 때의 발기인이 지금은 몇 명 남지도 않았다. 물론 새로운 사람들이 그 자리를 차지했다.

직업도 다양했다. 백수에서부터 교수, 의사, 상인, 회사원, 다이빙 숍 주인 등 같은 취미를 가진 사람들의 모임이 그렇듯이 개인의 직업이나 나이는 아무 문제도 되지 않았고, 누구도 신경 쓰지 않았다. 우리들은 같은 다이버였으며 같은 '찍사'였기 때문이었다. 물은 우리들의 종교였고 우리는 열렬한 신자들이었다.

그 때부터 십 몇 년이란 세월이 흘렀다. 사람 사는 게 그렇듯이 당연히 좋은 일도 나쁜 일도 있었다. 서로 뒤돌아 선 사람들도 있었고, 그보다 더 많은 사람들이 서로에게 은혜를 입었다. 30대 새파란 나이에 북망산으로 간 사람도 있고 60이 넘은 지금도 왕성한 활동을 하는 분도 있다. 모두가 소중한 인연이었다.

큰사진보기

|

| ▲ 쏠베감펭 쏠이나 쑤 혹은 쏘가 붙은 물고기들은 쏘는고기 들이라 함부로 손을 댈 수 없다. |

| ⓒ 장호준 | 관련사진보기 |

동우회의 창립 다음달부터 콘테스트가 열렸다. 회원 전체가 심사위원이 되어 그달의 금, 은 동을 뽑았다. 단연 발군의 실력을 뽐내는 사람들이 있었다. 카메라를 만진지 오래되고 날마다 물로 들어갈 수 있는 다이빙 숍을 하고 있는 사람들이었다. 나는 그들로부터 배우고, 익히며, 또 부러워했다.

'學而時習之(학이시습지)하니 不亦悅乎(불역열호)'아라. 모임이 끝나고 먹는 저녁밥과 술자리는 더 없이 행복하기만 했다. 이 때쯤이면 다이빙과 사진에 대한 각자의 다양한 의견과 경험담이 쏟아졌다. 안주는 물론 다이빙이었다.

"필름을 한 몫에 다 쓰지 말고, 다이빙이 끝나고 올라올 때는 두서너 장을 항상 남겨두는 게 좋아."

"왜요?"

"가령에 말이야, 올라오다가 해파리에 달라붙은 '물렁돔'을 만났다, 우짤래?"

다음다이빙부터 나는 필름을 남겨 올라왔다. 그러나 해파리는 좀체 만나지 못했다. 돈을 생각하면 아깝지만 그래도 어쩔 수 없었다.

콘테스트는 계속되었지만 나는 일 년이 다 가도록 금, 은, 동 근처에도 가지 못했다. 적잖이 상처를 받았다. 워낙에 날고 기는 사람들의 모임이었지만 그래도 내게 뭔가 문제가 있었다.

"왕도가 없나?"

"그런 게 있나, 자주 들어가는 수밖에 없지."

나는 열심히 물로 들어갔다. 방법이 그것밖에 없었기 때문이었다. 그래도 내 눈 앞에는 맑은 시야로 온 몸을 열어젖히고 있는 열대의 바다가 어른거렸다.

첫 번째 전시회 날짜가 잡히고 회원들이 바빠졌다. 전시회 경험이 있는 회원들의 진두지휘로 전시회장을 잡고 팸플릿을 만들고 알음알음으로 일본의 유명한 수중사진가 두 명을 초청해 그들의 사진도 출품 받았다. 다이빙관련업체와 서울의 다이빙전문 잡지사 발행인들과 다이버들을 초청하고 드디어 전시회가 열렸다.

큰사진보기

|

| ▲ 쏨뱅이 자신이 가진 무기를 믿고 카메라앞에 당당히 포즈를 잡고있다.

문섬 수심 20미터 |

| ⓒ 장호준 | 관련사진보기 |

회원들은 모두 벌겋게 상기된 얼굴로 전시회장을 누볐다.

"아니, 사람들이 사진 앞에 영점일초도 안 서 있잖아."

관객들의 동향을 눈여겨보던 한 회원이 섭섭한 듯 소리죽여 불평했다.

"하하하, 글쎄 말이야, 그라마 다 본거 아이가."

"그래도 우리는 저거 한 장 찍을라꼬 죽을 고생을 했는데"

그래, 그것은 관객들의 몫이었다. 전시회장을 찾았던 친구들로부터 사진 주문이 들어왔다.

"야 저거 내 꺼니까, 니가 알아서 기라, 알았제?"

친구들이 오만한 얼굴로 자신의 마음에 드는 사진을 손가락질하며 한마디씩 했다. 나는 기쁜 마음으로 이들의 요구를 들어줬다. 전시회가 끝나자마자 내가 건 작품들을 차에 싣고 이들의 집까지 배달해 주는 것이었다. 물론 공짜였다. 받는 사람들도 아주 당당했다. 마치 네 작품을 내가 요구한 것만으로도 너를 인정한 것이니까 도리어 고마워해야 한다는 식이었다. 물론 나도 그것을 기쁘게 받아 들였다. 해가 거듭되면서 전시회 횟수가 늘어가자 그런데 그게 아니었다.

"형님, 이제 나는 남한테 사진 안 줘요"

"와?"

그의 말인즉 어느 날 자신의 친구 집을 방문했더니 자신이 준 액자에 사진을 들어내고 거기에다 다른 사진을 붙여놓은 것을 봤다는 것이었다.

"그게 어떻게 찍은 사진들인데"

그는 분노했다. 내가 돌린 수많은 사진들을 생각하자 나도 불안해졌다. 수중사진을 찍는다는 것이 알려지자 만나는 친구마다 사진을 요구해 왔다. 물론 나는 그 요구를 다 들어줬다. 사진보다는 친구들이 더 소중한 것이니까. 그러다가 이상한 현상이 나타나기 시작했다. 이 녀석들이 자신들이 누구에게 보낼 선물로 내 사진을 요구하는 것이었다.

"몇 장 좀 만들어 놔라"

액자까지 맞춰 놓으라는 것이었다. 그걸로 끝이었다. 그들의 변명은, 자신들은 액자 집을 잘 모른다면서 어디까지나 네가 전문가이니까, 전문가가 알아서 해놓으라는 것이었다. 그들은 몇 번이나 전문가를 강조했다. 제길, 그렇다고 '쪼잔하게' 재산권 이야기를 하겠는가.

그런 요구가 거듭되자 나는 드디어 두 손을 들고 항복했다.

"내 좀 살리도, 죽겠다. 음, 그러니까 자네도 알다시피 내가 뭐 돈을 남기자는 것이 아니고, 인화하는 값하고 액자 값은 좀 내라, 응? 이해할 수 있지?"

친구가 이해 할 수 없다는 표정을 지었지만 나도 어쩔 수 없었다.

'야 임마! 그 한 장을 만들어내기 위해서 내가 들인 노력을 언제 이야기 하더냐. 그리고 그것은, 너에게만 이야기 하지만 말이야, 내게 있어서는 자식들과 같은 것인데 집까지 묻혀 줄 수는 없잖아. 이해해줘! 응?'* 다음편에 계속됩니다.