큰사진보기

|

| ▲ 인천시민문화예술센터 레지던시 프로그램에 참여한 작가들. 왼쪽 위부터 시계방향으로 이성민·류성·골드경·윤종필·홍지혜·김나래·김이슬 작가.<사진제공·시민문화예술센터> |

| ⓒ 인천시민문화예술센터 |

관련사진보기 |

공연장이나 전시관에 가야만 예술을 만날 수 있다는 건 이제 옛 말이 될 모양이다. 8월부터 시작해 지난 11월 24일 마지막 일정을 마친 '동암에서 백운까지-예술이 노니는 마을'은 젊은 예술가들이 주민들을 만나며 예술 활동을 펼친 레지던시 프로그램이다.

인천시민문화예술센터(대표 임승관)는 인천문화재단의 지원을 받아 2010년부터 이 프로그램을 진행해왔다. 지역주민과 예술인들의 자연스러운 만남으로 지역에 문화예술 인프라를 구축하고자 기획한 지역거점형 프로젝트이다.

올해에는 작가 7명이 이 프로젝트에 참가했다. 작가들은 시민문화예술센터가 위치한 간석오거리와 동암역 일대를 중심으로 자율적으로 예술 활동을 펼치고 한 달에 한 차례 모여 서로 활동한 내용을 공유했다. 조형·사진·캘리그래피·연극·드로잉·시각예술 그리고 퍼포먼스까지 다양한 장르의 예술을 '지역'이라는 키워드 속에 녹여냈다.

우리 동네에서 제일 오래 산 사람은? 윤종필(37·십정동) 작가는 30년이 넘도록 십정동에서 살고 있다. 이번 프로젝트에서 그는 십정2동 주민들을 찾아가 인터뷰를 하며 동네 이야기를 나눴다. 사실 그의 진짜 목적은 다른 데 있었다. 이웃들이 간직하고 있는 옛 십정동의 사진을 얻어내는 것.

"낯선 사람이 예술가랍시고 찾아와 옛날 사진 달라고 하면 대부분 없다고 하죠. 그래서 동네 분들이 이곳에서 살아온 이야기를 듣는 것부터 시작했어요. 제가 이 동네에서 오래 살아 우선 아는 분부터 찾아갔죠." 그는 황무지였던 그 동네에 처음 이주해온 할머니, 어린이집 원장, 옛 태권도장 관장 등 지역에 오래 거주해온 이들을 만났다. 한 사람을 만나면 그 사람을 통해 다른 이를 소개받는 것은 어렵지 않았다. 인터뷰 중 지역에 관한 이야기가 나오면 "그때 사진 좀 보여주세요"라며 자연스럽게 사진을 꺼내도록 유도했다.

윤 작가는 이웃들이 건넨 사진을 액자에 넣어 시민문화예술센터 1층에 전시했다. 간석오거리 지하차도로 이어진 길이 한때 가을이면 코스모스로 뒤덮이던 길이었음을 당시 사진을 통해 엿볼 수 있었다.

큰사진보기

|

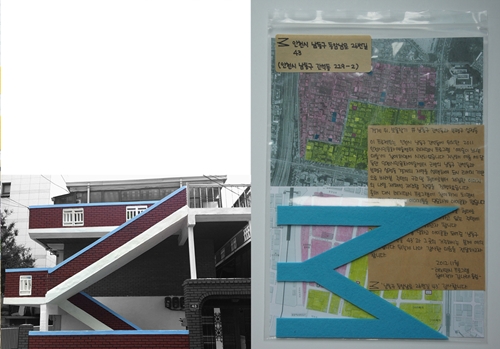

| ▲ 김나래 작가의 작품. 주택을 기호화한 작품을 만든 후 해당 주택에 직접 배송했다. |

| ⓒ 인천시민문화예술센터 |

관련사진보기 |

윤 작가가 동네에 오래 산 덕을 봤다면, 김나래(28·서울 종로구) 작가는 정반대의 경우다. 김 작가는 작년 처음 이 프로젝트에 참가했을 때 겪은 일이 일종의 '트라우마'로 남았다.

"십정동 일대를 돌아다니며 작업을 위해 집 대문과 창살 등을 사진 찍었어요. 한 할머니가 나오시더니 '이 동네에 뭐가 볼 게 있다고, 왜 사진을 찍느냐'고 하시는 거예요. 당황스러워서 제대로 답변을 못했죠. 순식간에 주변에 계신 할머니들까지 모두 나오시는 난감한 상황이 벌어졌죠. 심지어 카메라를 빼앗으려고도 하셨어요." 김 작가는 작년에 찍어둔 사진 속에서 특징을 잡아 이를 기호화하는 작업을 했다. 그리고 이를 집집마다 찾아다니며 손으로 쓴 편지와 함께 우편함에 꽂아두는 퍼포먼스까지 진행했다.

"뭔가를 기호화한다는 건, 생략할 것은 최대한 생략하면서 특징을 단순하게 부각하는 작업이에요. '내 집을 이런 시각으로 바라봤구나' 하는 생각을 해보신다면 참 좋을 것 같아요." 돗자리에 앉아 매니큐어 바르는 퍼포먼스도 벌여

골드경(28) 작가는 조금 더 실험적인 퍼포먼스를 진행했다. 그는 우선 '천운'이라는 말을 시작으로 '인천'이란 말이 나올 때까지 끝말잇기를 진행했다.

"백운역에 내렸을 때 떠오른 단어가 '천운'이었어요. 백운역을 지나다니는 분들에게 이 작업을 간단히 설명하고 끝말잇기를 제안했죠. 열 번째에 '인천'이란 단어가 나왔어요." 다음으로 그는 십정동 일대를 돌아다니며 돗자리 펼 자리를 물색했다. 그리고 세 차례 돗자리를 펼쳐놓고 할머니들에게 매니큐어를 바르는 퍼포먼스를 진행했다.

"돗자리도 하나의 문화공간이 된다고 생각했어요. 돗자리를 펴놓으니 지나가는 분들이 꽤 관심을 보이시더라고요. 특히 할머니들이 많았는데, 매니큐어 발라드린다고 하니 '처음 해 본다' '죽기 전에 한 번 해봐야지' 하시면서 좋아하셨어요." 그는 매니큐어 바르던 중 자식 이야기까지 꺼내며 노년의 쓸쓸함을 털어놓은 분이 가장 기억에 남는다고 했다. 이밖에도 이성민 작가는 나무로 보석함과 구급함을 만드는 작업을 주민들과 함께 진행했고, 홍지혜 작가는 캘리그래피 강좌를 일곱 차례 진행했다. 류성 작가는 '아트홀 소풍'에서 두 차례 연극 공연을 열었고, 김이슬 작가는 레지던시 과정을 드로잉으로 기록했다.

큰사진보기

|

| ▲ 김이슬 작가의 드로잉. 레지던시 진행과정을 그림으로 남겼다. |

| ⓒ 인천시민문화예술센터 |

관련사진보기 |

예술가와 지역주민이 만나야 이 프로젝트를 기획하고 진행한 유승완 팀장은 "예술가와 지역주민을 직접 만나게 하는 것이 이번 프로젝트의 가장 큰 목표였다"고 설명했다.

"레지던시 프로그램은 작가들에게 예술 활동을 펼칠 수 있는 공간을 제공하는 것이 대부분인데, 우린 시민문화예술센터 전 공간을 적극 활용하도록 배려했어요. 작가와 지역민, 그리고 작가 사이의 거리를 좁히기 위해 세 차례에 걸쳐 문화나눔마당(벼룩시장)을 진행하고, 예술가 파티도 열었죠." 그는 예술가들이 지역 주민을 대상화하거나 작가가 관찰자의 입장에 서지 않도록 조율하고, 예술가의 역할을 고민할 수 있는 환경을 제공할 뿐 창작활동에 어떤 제약도 가하지 않았다고 했다.

"저마다 지역에 대한 새로운 경험을 만들어낸 성과가 있어 기쁩니다. 앞으로 우리 단체가 새로 만나게 될 예술가에게 지역 문화에 대한 어떤 담론과 방향을 제시할지에 대해선 더 고민해야 할 것 같습니다." 작가들은 서울로 대표되는 대도시보다 주변 지역에 관심을 갖고 그와 관련한 예술 활동을 해온 경우가 대부분이었다. 이번 프로젝트로 지역민과 어떻게 소통해야하는지 더욱 관심을 갖게 됐다는 이도 있었다. 이번 프로젝트를 거친 작가들이 어떤 예술 활동으로 지역 주민에게 다가설지, 기대가 된다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 부평신문에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 본인이 직접 작성한 글에 한 해 중복 게재를 허용합니다.