▲페미니즘 티셔츠를 입은 한 남성

오마이뉴스

'페미니스트 남성'이라는 말이 내게 가볍게 느껴지지 않았던 것은 난 남들이 알지 못하는 수많은 폭력과 억압의 가해자였기 때문이다. 난 적어도 30년, 흔하디흔한 한국 남자로 살아왔고, 여전히 내 안의 남성성들을 마주하는 시간 속에서 갈등하고 경합하는 나를 마주하기 때문이다. 난 점점 내 안의 남성성과 가부장성을 사람들에게 들킬까 두려웠고 말을 아꼈다. 난 '한남'으로 분류되는 것도 두려웠고 '페미니스트 남성'으로 여겨지는 것도 부담스러웠다. 페미니즘은 어느새 내게 침묵해야 할 무언가로 변해있었다.

난 이와 같은 침묵이 나 뿐 아니라 많은 남성들이 페미니즘을 접하는 과정에서 겪는 고민이라고 생각한다. 하지만 내 안의 가부장성에 대한 성찰이 정치적 올바름에 대한 강박으로 이어져 침묵을 낳는다면 그것은 무엇을 위한 정치적 올바름일까? 정치적 올바름에 대한 강박이 변화에 필요한 시간마저 속박한다면 그것은 무엇을 위한 올바름일까?

나는 우리 모두가 과정적 존재이며, 다중적 존재이며, 변화하는 존재라는 사실을 기억해야 한다고 생각한다. 페미니스트 남성과 한남, 두 가지 종족만이 존재한다는 접근과 이것에 대한 승인을 페미니스트 여성에게 구함으로써 살아남거나 살아남지 못하는 정치는 많은 진실을 가릴 것이다.

그래서 나는 페미니스트 남성의 이야기도 페미니스트가 되지 못한 남성의 이야기도 아니라, 페미니스트가 되어 보려 하는 남성의 이야기를 해보고 싶다. 나는 내 안의 가부장성과 만나고, 싸우고, 결별하는 과정과 만나지 못하고 부정하고 안도하는 과정 등 다양한 감정과 인식이 경합하는 과정에 살아가고 있다. 또한, 페미니즘은 내게 시시각각 다른 의미로 말을 건넨다. 어떨 땐 나를 지지해주는 충만함으로, 어떨 땐 죄책감으로, 어떨 땐 또 다른 무언가로. 나는 be 페미니스트가 아니라 being 페미니스트일 것이다. 언제나 그것만이 우리가 존재할 수 있는 유일한 방식 아닌가.

페미니즘은 내게 충만함이었다 2016년 여름, 지인의 제안으로 성폭력 상담원 교육을 들었다. 100시간의 수업 동안 강의실 안을 흐르던 다양한 사실과 감정들은 나를 돌아보게 하는 자극이 되기도 했고 수업이 끝난 후 강의를 같이 듣는 사람들과 함께 나눈 시간들은 내게 충만함 그 자체였다. 함께 웃고 울고 서로를 나누고 서로에게 귀 기울였던 그 시간들은 나를 페미니즘에 더욱 관심 갖게 했다. 내게 페미니즘은 나를 지지해주고 수용해주는 너무나도 따뜻한 충만함이었다.

동시에 나의 과거를 돌아보게 하는 분명한 계기였다. 어느 날 수업 도중 한 친구가 울면서 이야기했다. "얼마나 많은 여성들이 임신에 대한 공포로 두려운 시간을 마주하며 살아가는지 아십니까?!" 그 친구의 분노는 강의실 전체를 울렸고 둔탁한 떨림으로 내 가슴을 내리쳤다. 나는 나를 돌아보고 반성해야겠다고 생각했다. 그렇게 기억을 더듬기 시작했다.

기억을 따라가다 도망치기를 반복했다. 까마득하게 잊고 살던 나의 경험들에 '폭력'이란 이름을 새로이 붙여주고 이를 내 삶에 통합시키는 건 생각보다 두려웠다. 기억은 따라갈수록 새로운 기억을 낳아 실핏줄같이 퍼져있는 수십 가지 경험들을 떠올리게 했다. 또렷해지는 만큼 무서웠다. 그렇게 마주한 기억들을 안고 어쭙잖은 사과를 건네기도 했다. 가해자의 일방적인 사과는 내게 새로운 질문이 되어 돌아왔지만, 시간은 흘렀고 한참을 잊고 살았다.

나는 나 자신을 못내 자랑스러워했다는 사실을 인정할 수밖에 없다. 잘못했지만 이를 반성하고 사과하려 했던 나에 대해 스스로 '그래도 좋은 사람'이라고 말하고 있었다. 하지만 나는 내가 저질렀던 더 많은 폭력과 억압의 기억들을 마주하자 이를 드러내는 일이 두려워졌다. 내가 저질렀던 이 많은 폭력들을 누군가 안다면?

끔찍하게 나쁜 사람으로 사람들의 입가에 오르내릴까 무서웠고, 나를 비난하는 사람들의 목소리에 덮여 내가 무너질까 두려웠다. 사과하고자 했던 나와, 더 이상은 받아들일 수 없다고 말하는 내가 경합했다. 내가 자랑스레 여겼던 진심은 기만적인 날 것으로 모습을 드러냈다. 난 나를 지킬 수 있을 만큼만 사과할 수 있었다. 난 사랑받지 못할까 봐 두려웠다.

내가 저질렀던 폭력들을 누가 알게 된다면... 두려웠다이것을 받아들이고 나의 경험으로 인정하기까지는 더 많은 시간이 필요했다. 그리고 그러는 사이 내게 충만함이었던 페미니즘은 죄책감이 되어갔다. 나는 점점 페미니스트 친구들을 만나는 일이 신나기보다 두려워졌다. '내 안의 가부장성과 그것이 낳은 수많은 폭력들을 들키면 어떡하지?' 하는 두려움으로 나는 침묵했고, 관계를 멀리했다.

차라리 난 페미니스트 남성이 아니라 30년간 한남으로 살아오고 이제야 약간 바꿔보려는 사람이라고 털어놓는 게 편안했다. 이렇게 말하는 것 자체가 용기로 느껴지기도 했다. '나는 변화하고 있다'는 말에 방점을 찍음으로써 내 잘못들을 너그러이 이해해달라고 말하고 싶었는지도 모른다. 어쨌든 나는 반성하고 있고 변해가고 있다며.

그런데 정작 내가 무엇을 변화시켜가고 있다는 것일까. 나는 과거의 내가 남성중심적이었다고 인식하는 정도의 변화를 겪었을지언정, 정작 한 발 앞으로 나아가기 위해 무엇을 실천했는지 떠오르지 않았다. 실천한 것이 거의 없다는 걸 깨달았다. 나는 여전히 집안일을 하지 않는 아들이었고 여성과의 관계 맺기에 대해 특별히 고민한 적 없는 남성이었다.

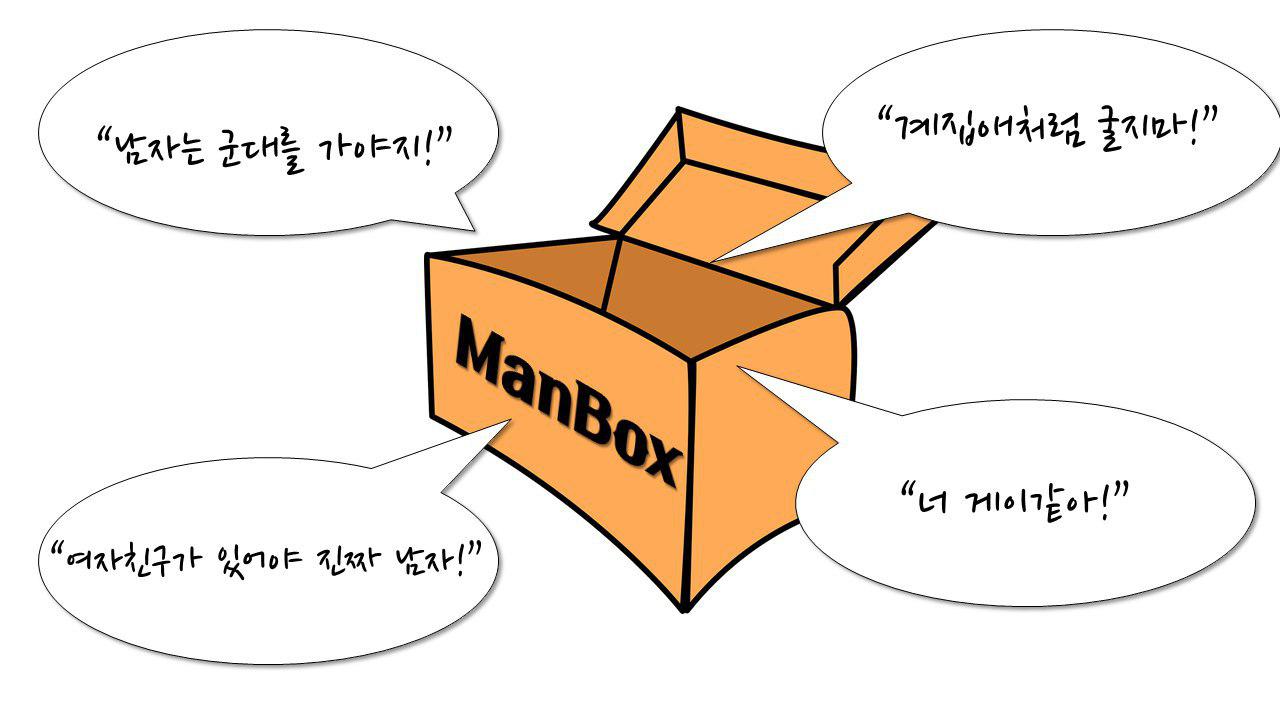

▲김한별씨가 그린 맨박스

김한별

남성으로서의 내 삶을 돌아보며 구체적인 실천 계획들을 세웠다. '일주일에 2번은 집에 일찍 가 집안일 하기', '설거지는 보이는 즉시 내가 하기', '앉아서 소변보기', '피임과 임신에 책임 없는 섹스는 하지 않기', '책임 없이 내 욕구만으로 상대를 대하지 않기' 등을 적어나갔다.

두어 달은 그럭저럭 잘 지켜졌고, 많은 부분 변화하기도 했다. 지금도 몇 가지는 습관으로 남았지만, 활동이 바쁘거나 개인적으로 힘든 시간들을 지나오며 희미해지는 세월만큼 계획도 서서히 잊혀갔다. 그렇게 몇 달이 흘렀을까, 오랜만에 한 친구를 만났다.

그 친구는 여성으로서 겪은 자신의 경험들을 치유하고 있다고 말했다. 힘든 기억일 텐데 얘기해줘서 고마웠고 참 힘들었을 그 시기에 내가 도움이 되지 못해 미안했다. 그리고 내가 한참 동안 페미니즘에 대한 고민을 잊고 살았다는 걸 깨달았다. 죄책감이 스쳤다. 며칠 뒤 도서관에 가 페미니즘 도서 몇 권을 빌렸다. 그중 한 권이 벨 훅스의 <올 어바웃 러브>였다.

남성성의 두 얼굴, 남성성의 피해자였고 또 가해자였던나는 중학생 때 괴롭힘을 당했었다. 소위 일진도 아닌 '찌질한 아이'가 나를 괴롭혔다. 매일 내 뒷자리에서 볼펜으로 나를 찔렀고 지나가다 이유 없이 '니킥(Knee Kick)'을 날리기도 했다. 하지만 난 한 번도 제대로 저항하지 않았다. 난 두려웠다. 괴롭힘을 당하는 것보다도 그것을 반 전체 아이들이 알고 날 비웃을까봐 두려웠다. 한심한 눈으로 쳐다볼까 무서웠다. 그래서 아무렇지 않은 척 하루하루를 버텼다.

중학교 이후에 나는 다시는 무시받고 싶지 않았다. 약해 보이지 않으려고 새 학년에 올라가면 같은 반 남학생들과 눈싸움을 하며 강한 척했다. 하지만 난 대부분 먼저 눈을 깔았고 강하지는 않지만 괴롭힘의 표적이 되진 않기 위해 적당한 관계 맺기 방식을 만들어 갔다. '그냥 귀여운 아이' 정도로 나를 위치 짓는 것, 그것은 나의 생존방식이었다. 최소한 공격을 받지도 비웃음의 대상이 되지도 않았으니깐.

나는 지금도 무시당하고 비웃음당하는 느낌이 싫고 두렵다. 난 무시당하지 않기 위해 공격적인 사람들을 피하고 욕했다. 그리고 동시에 남성성의 갑옷을 두르고 강한 척했다. 생각해보니 나 또한 가끔 나보다 약한 누군가를 공격했다는 사실이 떠올랐다. 나는 남성성 과시로 순위 매겨지는 먹이사슬 사회의 피해자로서 남성성을 끔찍이도 싫어했지만 동시에 나를 지키기 위해 남성성의 철퇴로 누군가에게 가해를 저질렀다. 나의 가해자성과 피해자성은 다른 듯 다르지 않았다.

나는 한 번도 진정으로 어린 시절의 나에게 네 잘못이 아니라고 말해주지 않았다는 걸 깨달았다. 오히려 살아남기 위해선 어느 정도 남성적으로 강하게 보여야 한다고 말했을 뿐, 남성적이지 않은 것, 약한 것은 잘못이 아니라고 말하지 않았다. 나는 남성적이지 않은 나를 사랑해주지 않고 있었다.

죄책감에서 사랑의 의지로 내가 <올 어바웃 러브>라는 책을 집어 든 건 아마 앞서 말한 그 친구에게 더 힘이 되는 사람이 되고 싶어서였을 것이다. 나 아닌 누군가를 진정 위하고 사랑할 수 있는 사람이 되고 싶었다. 그리고 알았다. 다른 누군가를 사랑하기 위해 나를 먼저 사랑해야 한다는 걸. 내가 사랑해준 적 없는 내 안의 '찌질한' 모습들, 남성적이지 않은 모습들도 사랑해주어야 한다는 걸 말이다.

지금도 내 안에 있을 온갖 남성성들. 난 그 남성성들을 버리면 나를 지키지 못할 거라는 믿음으로 여전히 그것들과 만나기를 피하고 부정하고 안도하며 살아가고 있을지도 모른다. 하지만 이제는 이것이 잘못된 믿음이라는 걸 안다. 나의 어떤 모습이든, 가부장적 사회에서 남자답지 않은 잘못된 모습이자 부끄러운 특성으로 인식되는 어떠한 모습이든 나를 오롯이 인정해주고 사랑해줄 때, 나에게 맞지 않는 남성성이란 갑옷에 몸을 숨겨야 했던 두려움이 사라진다는 사실을 말이다. 그리고 그럴 때만이 나 아닌 누군가를 지배없이 사랑할 수 있다는 사실을 말이다.

페미니즘은 내게 지지와 수용의 충만함으로, 그리고 죄책감으로 말을 걸어왔다. 그 과정에서 나는 내 안의 남성성과 만나고 결별하기도 했으며 부정하고 회피하기도 했다. 페미니즘은 이제 내게 '사랑의 의지'라는 의미로 물음을 건네고 있다. 그리고 또 언젠가 새로운 질문으로 내게 말을 걸 것이고 난 그 질문 앞에 또 다른 나로서 존재할 것이다.

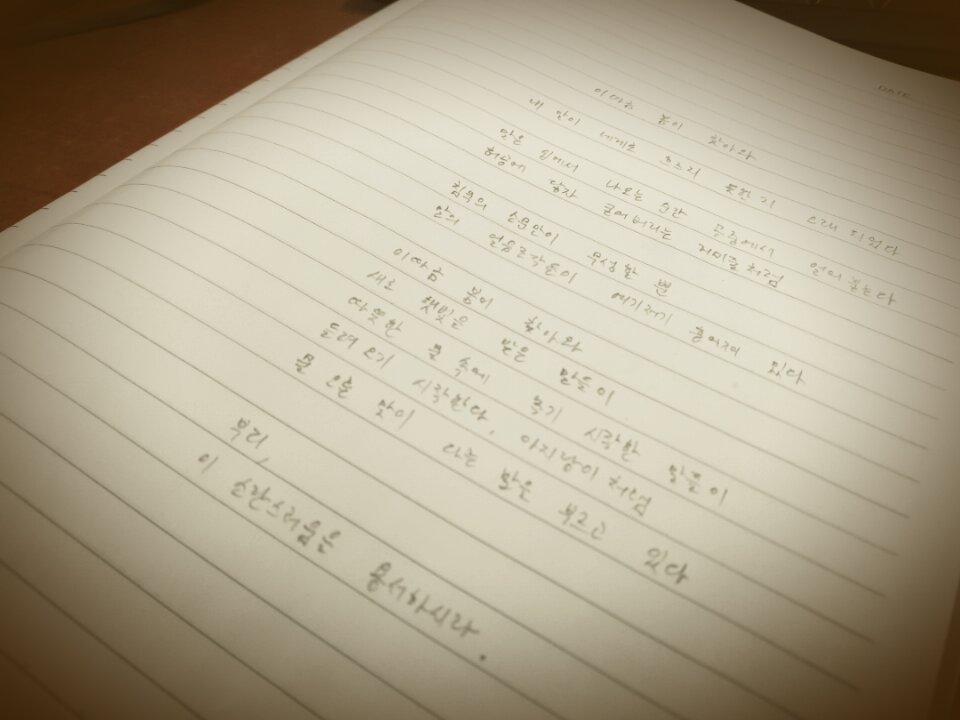

"부디, 이 소란스러움을 용서하시라."

- 나희덕, <이따금 봄이 찾아와> 中-

▲나희덕 시인, 이따금 봄이 찾아와

진구

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글4

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기