【오마이뉴스는 개인의 일상을 소재로 한 생활글도 뉴스로 채택하고 있습니다. 개인의 경험을 통해 뉴스를 좀더 생생하고 구체적으로 파악할 수 있습니다. 당신의 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

'10시 분유 120ml, 1시 10분 모유 80ml 묽은 변 많이, 3시 30분 모유 60ml 묽은 변 많이, 6시 30분 분유 60ml.'

며칠 전 손자 돌보기 기록이다. 딸한테서 생후 50일 된 손자를 밤 10시에 넘겨받아서, 이튿날 오전 9시 딸 품에 되돌려 줬다. 정확히 11시간 동안 4번 잠에서 깨어나, 수유하고 기저귀를 갈아줬다. 분유는 타서, 모유는 미리 짜둔 걸 냉장고에 넣어뒀다가 물에 미적지근하게 데워서 먹였다.

"아빠는 어떻게 나보다 애를 더 잘 봐"

▲ 생후 보름쯤 강보에 쌓인 손자. 너무 작아서 안아주기가 더 조심스러웠다. ⓒ 김창엽

손자가 내가 사는 공주의 시골집으로 내려온 건 지난 10월 추석 연휴가 끝난 뒤였다. 9월 19일에 출생했는데, 태어나자마자 신생아 중환자실 신세를 7박 8일 져야했다. 이후 약 1주일은 산후 조리원에서, 또 닷새 정도는 제 엄마아빠 집에서 보낸 뒤 외할아버지인 내 집으로 온 거였다.

11월 14일 기준으로 손자는 제 엄마는 물론이고 외할머니 외할아버지와 함께 대략 달포 가량을 보낸 셈이다. 요즘 아이 울음소리 듣기 어려운 건 시골만이 아니지만, 내 착각인지 온 동네가 손자 울음으로 '활력'이 생긴 느낌이다.

친정집 산후 조리는 오랜 우리 사회의 전통이다. 그 점에서 딸과 신생아 손자의 외갓집 체류는 그다지 남다를 게 없다. 다른 친정들과 혹 조금 다른 점이 있다면, 무엇보다 외할아버지인 내가 있어 별 고민 없이 친정을 산후 조리 거처로 결정했다는 점이다.

외할머니는 공주와 인접한 대전에 직장이 있는 탓에 하루 종일 집에 붙어 있을 수 없는 반면, 나는 반백수인 까닭에 낮에는 물론이고 오밤중에도 도우미로 활용이 가능한 '결정적 강점'을 갖고 있기 때문이었다.

"아빠는 어떻게 나보다 애를 더 잘 봐."

3주 전쯤이던가. 손자를 안아 어르고 있는데, 딸이 물끄러미 나를 바라보며 한마디를 하는 거였다. 응응 건성으로 답하며 "네가 말이 엄마지, 언제 애기를 키워봤냐"고 속으로 반문했다. 그러면서도 딸의 칭찬에 내심 기분이 좋았다.

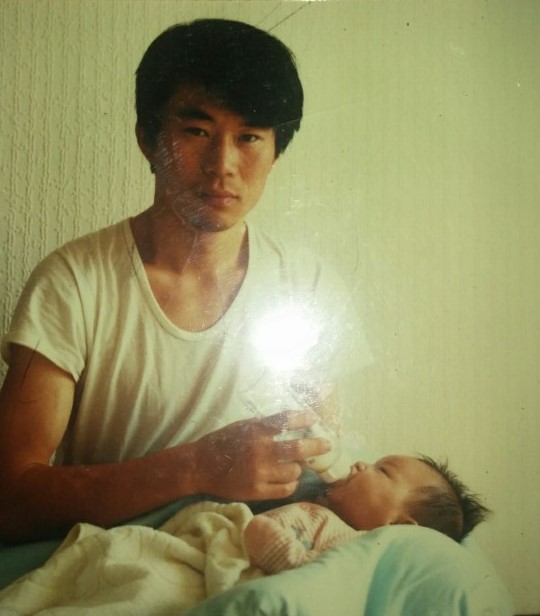

▲ 30년전 이맘때 딸 수유하던 모습을 아이 엄마가 포착했다. 적잖은 세월이 흘렀지만, 손자를 수유하다 보면 엊그제처럼 느껴진다. ⓒ 김창엽

60세가 목전인 할아버지가 신생아 손자 육아를 딸과 반분한다니, 주변에서 믿지 않는 눈치들이었다. 그러나 나의 과거 이력을 좀 아는 직계 가족들이나 형제들, 그리고 친한 친구들은 '예상한 결과'라고들 했다.

약 20년 전 초등학생이던 딸과 아들을 외국에 데려가 6년 넘게 혼자 키운 전력은 물론이고, 2010년부터 초등학교 저학년인 여자 조카를 미국 캘리포니아에서 1년 반 동안 전담 양육했던 등, 나는 애 키워본 경력이 좀 되는 편이다. 시쳇말로 로망까지는 아니었지만, 20대 중반 첫 직장을 가진 직후부터 나는 애 키우기가 내 체질에 맞는 일이라는 걸, 그러니까 아주 일찌감치 알아챘다.

살림 체질과 관련해 이런 일도 있었다. 할머니부터 딸 아들까지 4대 열 식구가 한 집에 살아야 했던 1980년대 후반과 1990년대 초반 서울 생활 시절이었다. 한번은 농반진반으로 "내가 집에서 아이를 키울 터이니, 당신이 나가서 벌어 오는 게 어떻겠느냐"고 아이 엄마에게 제안한 적이 있었다.

열 식구의 생계가 결정적으로 나의 월급에 달려 있어서, 그에 따른 직장생활의 압박감이 한층 더 컸기 때문에 그런 말을 한 건 아니었다. 직장 업무는 더 없이 적성에 잘 맞았지만, 아이 키우는 처지가 훨씬 부러웠다. 정말 잘 할 수 있을 것 같았다.

하지만 집 안팎에서는 사실상 비웃음만 샀다. 식구들도 직장동료들도 내가 이런 얘기를 할 때면 "애 키우는 게, 또 살림 하는 게 얼마나 힘든 일인지 모르고 하는 소리"라고 핀잔을 주곤 했다. 한마디로 가소롭다는 태도들이었는데, 외국에서 무사히 6년 넘게 두 아이를 키워 낸 뒤에는 다들 보는 눈이 180도 달라져 있었다.

"할머니"라는 소리, 그렇게 좋을 수가 없다

▲ 태어나자 마자 손자는 중환자실에 입원해야 했는데, 당시의 흑변이다. 칼라촬영임에도 기저귀와 변이 흑백사진처럼 느껴진다. 흑변은 흔치 않은 현상이다. ⓒ 김창엽

"할머니!"

그런대로 내 성정을 잘 파악하고 있는 현재의 시골 동네 한 이웃은 거의 하루 종일을 손자 보기에 매달려 있는 나를 보면 이렇게 부르곤 한다. 직장 시절이든 반백수인 지금이든, 호칭에는 전혀 신경을 쓰지 않지만, 할머니라고 불러주니 그렇게 좋을 수 없었다.

수십 년 전 돌아가신 할머니가 나를 유달리 끔찍하게 아꼈던 기억 때문만은 아니다. 세상에서 가장 '좋은' 단어 엄마, 그 엄마보다도 때론 앞자리를 차지할 정도로 푸근한 단어가 할머니가 아니던가. 나는 정말 될 수만 있다면 엄마도 되고 할머니도 되고 싶다.

내 핏줄의 내 손자니까 할머니로 불리고 싶다든지 하며 호들갑을 떠는 건 아니다. 30년 전 딱 이맘때 지금의 손자를 낳은 딸을 안고 수유할 때는, 털어놓건대, 하나의 생명이 온 우주와 다르지 않음을 몰랐다. 내 손자만 어디 그럴까. 세상의 모든 신생아들이 마찬가지 일 것이다.

얼마 전인가, 딸은 동네 산책에 나섰고 남쪽으로 난 거실 창으로 가을 햇빛이 찬란하게 쏟아져 들어오던 날 사위가 조용한 가운데 잠든 손자를 안고 있는데, 절로 눈물이 나는 '귀중한' 체험도 해봤다. 내 팔에 안긴 게 내 손자가 아니더라도 아마 눈물이 났을 것 같다. 초로의 남자들한테 드물지 않은 불안정한 정서가 큰 몫을 했겠지. 그러나 나는 그 같은 경험을 돈오돈수와 같은 순식간의 깨우침으로 받아들인다.

50일 가량 신생아 손자를 돌봐오면서 잠도 제대로 못자고, 어깨며 특히 양 팔목이 뻣뻣해지는 등 불편함도 적지 않다. 하지만 아들과 딸을 키웠을 때와는 또 다른 차원의 인생 공부를 하고 있다. 후다닥 지나가버릴 손자의 신생아 시절을 함께 할 수 있는 건 아무나 받지 못하는 복에 다름 아니니, 어찌 감사하지 않을 일인가.

출산율 저하로 말이 많은 요즘, 손자 복에 겨운 처지에서 이중 잣대를 드러내 놓지 않을 수 없다. 나는 그간 기회가 있을 때마다 요즘 젊은 사람들은 애 낳는 데 신중해야 한다고 밝히곤 했다. 한국과 같은 양극화 사회에서 지금 태어나는 신생아들은 확률적으로 본다면 70% 아니 80%가 '일벌'의 운명을 피해가기 힘들다. 공식적인 신분제 사회는 아니지만, 사회 저층에서 낮은 임금 노동 등에 시달리며 쪼들린 한 평생을 살 가능성이 높은 것이다.

하지만 한국의 현실과 달리, 아가들 그 자체는 더 없이 소중하고 사랑스럽고 귀한 존재들이다. 정말! 말로 표현할 수 없는 기쁨을 주며, 때로는 그 과정에서 겪어야 하는 고통을 통해 인생의 참된 의미를 일깨워준다. 나의 손자처럼 태어나기 무섭게 제 어미 품에 안기지 못하고 중환자실에서 바늘에 꽂혀 연명해야 했던 경우라면 더욱 그렇다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고