|

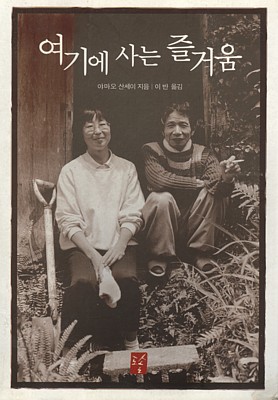

|  | | | ▲ 겉그림입니다. | | | ⓒ 도솔 | <1> 오래될수록 고약한 것은 무엇?

지난달께입니다. <여기에 사는 즐거움>이란 책을 부지런히 읽다가 문득 떠오른 생각이 있어서 책 귀퉁이에 잔글씨로 적은 글이 있습니다.

'주머니에 돈이 두둑하게 있으니 이것저것 사거나 할 수 있는 게 많아 조금 좋기는 하다. 하지만 돈 냄새는 무지무지 고약하고 코를 찌른다. 오래된 돈일수록 냄새가 더 고약하다'

가만가만 생각해 봅니다. 오래된 나무는 어떨까요? 오래된 돌은? 오래된 바다는? 오래된 산과 들과 내는? 그렇다면 오래된 사람은 어떠할까? 돈은 오래될수록 냄새가 고약하지만 나무나 돌이나 바다나 산과 들과 내는 오래될수록 깊이를 더하고 아름다움도 더합니다. 그렇다면 사람은 참말로 어떠할까요?

<여기에 사는 즐거움>을 쓴 야마오 산세이라는 일본사람은, 무려 1400만 년쯤 되었으리라 짐작되는 바위 위에 앉아서 잠깐 쉬며 담배를 피우다가, '음!' 소리를 내며 아주 짙은 느낌을 받았다고 합니다. 그러면서 "우리는 가끔 바위에 올라가 앉는다. 그런데 그 바위가 어떤 이름의 바위인지, 또 나이는 얼마나 되었는지 안다면 다만 그것만으로도 우리의 인생은 훨씬 풍요로워지고 확실해 질 것이다.(174쪽)" 하고 말합니다.

.. 작년에 일어났던 고베의 대지진을 계기로 내게는 소원이 하나 생겼다. 그것은 일본의 도시라는 도시, 지방이라는 지방의 모든 하천의 물을 다시 한번 인간이 마실 수 있는 물로 재생하고 싶다는 것이다 .. <80쪽>

글쓴이는 모든 사람들이, 아니 퍽 많은 사람들이 그냥 냇물을 떠 마실 수 있기를 바란다면 앞으로 100년 안에는 이룰 수 있지 않겠느냐고 말합니다.

저도 마찬가지 생각입니다. 앞으로 100년이라면 우리 모두는 다 죽고 없을지 몰라요. 하지만 그러면 어떻습니까? 우리 뒷사람들이 한강을, 섬진강을, 낙동강을, 금강을, 또 다른 강들을 맨발로 뛰어놀 수 있으면 얼마나 좋을까요? 놀다가 그냥 마셔도 좋을 만큼 깨끗하게 하자고 마음먹으며 100년 동안 애쓰면 얼마나 좋을까요?

.. 그것은 대도시 혼자 할 수 있는 일은 아니다. 가운데 유역의 중소도시, 근원 유역의 농촌과 산촌이 함께 손을 잡지 않으면 불가능한 일이지만 무슨 일에서나 발언력이 강한 도시 주민이 그 일을 간절하게 원하기만 한다면 그로부터 문명은 절로 그 방향으로 나가지 않을 수 없다.

도시 주민은 자기들이 사는 도시의 하천이 더럽게 오염된 것을 한없이 참고 견디며 살아갈 필요도 없고, 또 그렇게 해서도 안 된다. 바위와 돌의 골수 향이 피어나는 맑고 맛있는 자연수를 언제나 어디서나 마실 수 있는 문명이야말로 진짜 문명이 아닐까 .. <214쪽>

우리 사회에서 개혁을 이루어내는 목소리도, 좀더 나은 정책을 이끌어내는 목소리도 실제로는 '도시에서 일하는 사람' 목소리가 중심입니다. 신문도 방송도 거의 모두 도시사람 이야기를 다루며, 도시사람이 바라고 꿈꾸고 생각하는 쪽으로 나아가거든요.

이런 이야기를 잘 생각해 봅시다. 우리 삶이 좀처럼 더 나아지지 못하고 자꾸만 뒷걸음질치는 것 같고, 무언가 사회개혁이 제대로 이루어지지 않는 까닭은 사회 얼개 문제만이 아님을 알 수 있어요.

<2> 농사꾼이 된 시인

연봉 1억을 받든 10억을 받든 자기 삶을 가꾸는 쪽하고는 거리가 멉니다. 부모에게 100억이나 1000억을 물려받는다 한들 그 사람 삶과 마음을 가꾸고 다스릴 수 있을까요? 하지만 부모에게 '살아가는 슬기'를 물려받을 수 있다면? 부모에게 스스로 땅을 붙이고 온갖 집안일을 하면서 수수하면서도 즐겁게 살아갈 수 있는 길을 배울 수 있다면?

가정부를 두어 밥을 얻어먹는 것보다는, 자기 두 손으로 요리해서 먹는 밥이 훨씬 맛있습니다. 장을 손수 보면 더 맛이 납니다. 자기가 텃밭에 심어서 기른 푸성귀를 요리해서 먹는다면 대단히 맛있어요.

<여기에 사는 즐거움>을 지은 야마오 산세이와 아내 야마오 하루미 는 "'여기에 사는 즐거움'이란 '여기에 사는 슬픔'이자 '여기에 사는 괴로움'인 동시에 '여기에 사는 기쁨'이자 그것들을 넘어서 '모든 것은 즐거움'이라고 하는 삶에 대한 찬가에 다름 아니다"고 말합니다.

.. 무성한 잡초는 베어 낸 다음 그대로 밭에 덮는다. 베고 베어도 금방 잡초는 자라나지만 그것을 또 베어 땅에 덮으면 마침내 비료가 되기 때문에 밭에 잡초가 무성해 있으면 실은 비료가 무성해 있는 셈이다 .. <195쪽>

두 사람은 도시에서 태어나서 도시에서 살다가 조그마한 시골 섬으로 들어와서 삽니다. 그냥 도시(일본 도쿄)에 머물며 시인으로 살아가도 돈이든 이름이든 그 무엇이든 모자랄 것이 없이 누리며 살 수 있어요.

하지만 두 사람과 아이들은 그 '모자람 없이 보이는' 도시를 떠납니다. 겉보기로는 모자람이 없어 보이는 도시지만 사람이 살아가면서 가장 소중하고 큰 것, 아니 크고 작음을 떠나 자기를 가꾸고 이끄는 등불 같은 것을 찾고자 시골 섬으로 들어갑니다.

풀을 느끼고 물을 느끼고 바람을 느끼는 시골입니다. 자기가 살 집을 자기 손으로 짓기도 하지만, 자기가 먹는 것, 입는 것, 쓰는 것 모두 손수 짓습니다. 자, 이렇게 사는 사람에게 쓰레기가 있을까요?

잡풀을 다시 거름으로 쓸 수 있듯, 쓰레기 없이 살아가는 농사꾼에게는 모든 것이 땅으로 다시 돌아가는 거름입니다. 야마오 부부는 '모자람이 없어 보이지만 늘 쓰레기가 넘치는' 도시보다는, '세상 그 모든 것도 쓸모가 있으면서 다시 땅으로 돌아가서 제구실을 하는' 시골을 골랐습니다.

<3> 일과 놀이와 삶

.. 칼 마르크스라는 경제학자는 노동이란 오렌지나무에서 오렌지를 따는 것과 같은 행동이라고 말하고 있지만 내 느낌으로 말하자면 그것은 노동이라고 하기보다는 놀이고, 놀이라기보다는 삶 자체이다. 더욱이 거기서 사람과 원숭이는 기쁨을 공유할 수 있고, 원숭이는 선생님으로, 사람은 원숭이로부터 배운다 .. <35쪽>

일이란 바로 놀이고, 놀이가 된 일은 우리 삶을 즐겁게 이끕니다. 예부터 우리들은 놀면서 일하고, 일하면서 놀았어요. 그게 바로 우리 삶이었어요. 부모가 시키는 일은 고되기도 했지만, 누구나 다 하는 거였고, 부모도 어릴 적부터 마찬가지로 해왔습니다.

그래서 그 일을 하면서도 놀 수 있고, 그렇게 제구실을 하면서 밥 한 그릇 나누어 먹고, 자기 자신을 느끼며 가꿀 수 있습니다.

일은 삶에서 따로 떼어낼 수 없습니다. 놀이도 마찬가지입니다. 야마오 부부는 야쿠섬이라고 하는 작은 섬마을에서 언제나 일하고 놀고 살아갑니다. 아이들도 마찬가지. 태풍으로 망가진 집을 고치고 수도관을 고칠 때도 온 식구가 덤벼듭니다. 하지만 지나치게 고된 일로 하지 않아요. 날마다 할 수 있는 만큼 할 뿐입니다.

우리가 하는 일을 돌아봐요. 우리가 즐기는 놀이도 돌아보고요. 삶도 가만가만 짚어 봅시다. 어떤가요? 일을 일답게 즐기는가요? 놀이는 놀이답게 신나나요? 삶은 삶답게 아름답습니까?

셋 가운데 하나라도 삐걱거린다면 문제가 있습니다. 셋이 따로따로가 아니라 하나로 어우러져야 좋아요. 따로따로 즐기는 일이나 놀이나 삶이 아니라 함께 어우러져 즐기는 것입니다. 함께 아프기도 하다가 좋기도 하다가 나쁘기도 하다가 괜찮기도 한 거예요.

<4> 이 책을 '예수님 오신 날'에 선물하면 좋겠다

종교가 없는 저는 부처님 오신 날이든 예수님 오신 날이든 날짜를 떠올리지도 못하지만 따로 즐기는 것도 없고 반기지도 않습니다. 외려 너무 시끄러워 싫습니다. 부처님이든 예수님이든 이렇게 시끌벅적하고 돈과 흥청망청 놀이판이 넘치는 것을 반기고 좋아할까요?

그래서 이런 날일수록 흥청거리는 도심지를 떠나 한갓진 헌책방으로 발길을 돌립니다. 차분하게 내 자신을 돌아보고 싶고, 느긋하게 책 한 권 골라 읽으면서 제 마음을 다스리고 싶기 때문입니다.

<여기에 사는 즐거움>이란 책을 읽으며 한결같이 느낀 게 있습니다. 지금 일하는 무너미 마을이란 시골에서 보는 해넘이와 해돋이를 사진이나 그림이 아닌 내 두 눈으로 담아두자고요. 또, 해넘고 해돋을 때 느끼는 바람 기운을 내 살갗으로 담아두자고요.

어떤 소중하고 아름다운 것은 자기 안에 담아서 잘 곰삭이고 다스리면서 자기를 가꾸어 가야 좋지 않겠느냐 생각하면서요.

.. 하지만 나의 여행은 '여기에 산다는 것' 속에 있다. 여기에 산다는 것은 삼라만상 속에서 삼라만상의 지원을 받아 가며 거기에 융화돼서 사는 것이다 .. <269쪽>

어디에 살든 '사는 것'입니다. 시끌벅적한 곳이든 한갓진 곳이든, 땀흘려 일하는 곳이든 느긋하게 쉬는 곳이든 말입니다. 복닥이는 곳에서는 복닥이는 사람들과 어울리고, 평화로운 곳에서는 평화로운 것들과 어울리겠죠?

이 책, <여기에 사는 즐거움>은 함께 어우러지는 즐거움, 아니 살아가는 우리 자신을 말하고 되짚도록 이끕니다. 이런 마음과 이야기는 부처님이나 예수님이 이 땅에 와서 우리들에게 건네고픈 마음과 이야기가 아니었을까 해요. 그래서 이 책을 한 번 사서 읽어 보고 둘레에 있는 마음 닿는 분에게 선사하면 좋겠다고 생각합니다. 이 책을 읽으며 밑줄 긋고 별 하나 그린 대목을 옮기며 글을 마치겠습니다.

.. 흘러가는 강물은 떠 마셔도 그대로 흐른다. 물은 계속해서 흐르는 게 본래 모습이다 .. <83쪽>

|

|