"수염 있는 데가 간지러워서 긁다가 피도 나고 그랬어. 밤에 손을 묶고 잤다니까. 그래도 한 6개월 지나니깐 안정이 되더라고."

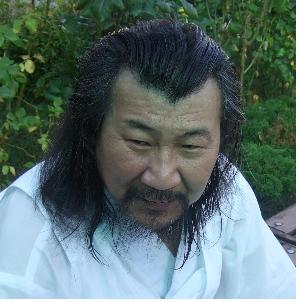

어깨를 덮는 머리카락과 가슴까지 닿는 수염, 흰색 한복. 지난 6월 10일 만난 이광규(53, 천방농산 대표)씨의 범상치 않은 모습이다. 그는 영남 기호학파의 마지막 유학자로 알려진 화재 이우섭 선생의 둘째아들이다. 지난 2007년 7월 20일 이우섭 선생이 타계했을 때 선생의 장례는 그 다음 달 초 전국 유림회의가 주관하는 유림장(儒林葬)으로 치러졌다. 그 후 이광규씨는 형제들과 함께 경남 김해 장유면 반룡산에 있는 묘소에서 3년 상을 치르고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 3년 상 중인 이광규씨 머리와 수염을 기르고 흰색 한복을 입은 채 3년 상을 치르고 있는 이광규씨 |

| ⓒ 손경호 | 관련사진보기 |

유교 전통에 따라 3년 상을 치르면서 우선 힘들었던 일은 몸을 제대로 못 씻고 수염과 머리털을 깎지 못하는 것이었다. 하지만 이제 2년 가까이 되면서 어지간히 익숙해졌다. 고인의 묘소에서 아침 저녁으로 식사를 하는 것도 쉽진 않지만 그는 '아버지하고 함께 산다'는 생각으로 오간다. 묘소 근처에 움막을 짓고 그곳에 지내면서 아침저녁으로 밥상을 올리는 것이 전통방식의 시묘살이다. 하지만 거리가 가까우면 집에서 오가도 된다고 한다.

이씨를 포함한 4남3녀 중 4형제는 번갈아가면서 시묘살이를 한다. 장남인 홍규(58, 천방농산 지사장)씨가 상주로서 기본적으로 묘를 지키고 한 달 중 6일 간은 광규씨가, 주말 이틀씩 8일은 다른 두 동생이 모신다. 고인이 운영하던 김해의 월봉서원(문화재 자료 제464호)에 위패를 모셔놓고 조문객을 받으며 아침 저녁으로 묘소를 찾는 방식이다.

이씨는 현재 충남 서천에서 산양삼을 재배하는 천방농산을 경영하고 있다. 산양삼은 산에 종자를 뿌려 자연 상태로 기른 산삼을 말한다. 하지만 전에는 대기업인 CJ에서 근무했고 삼성의료원 의료구매부장을 지내기도 했다. "평범하게 대학 졸업해서 직장을 다녔다"는 그는 "만일 지금까지 직장생활을 계속 했더라도 딱 짜인 곳만 아니라면 머리 기르고, 수염도 기르면서 3년 상으로 모셨을 것"이라고 말했다. 그에게 3년 상은 의무가 아니라 '마음이 끌려서 한 선택'이었다.

"내 친구들은 여름에 상 치르느라 니 죽었다 그랬거든. 근데 유림장을 지내는 16일도 짧게 느껴지고 하나도 힘이 안 들었어. 나는 어머니 돌아가셔도 3년 상을 할꺼여."

길게 느껴질 수도 있는 16일 간의 장례의식과 이후 3년 상은 그에게 '충분히 슬픔을 느끼며 아버지와 의 시간을 돌아볼 수 있는 시간'이었다.

"선생(先生), 이 두 글자가 어려운 거여. 인생을 옳게 살아야 이 칭호를 준다고."

유림장을 치르기 위해서는 고인이 유림의 어른으로 인정받을 만한 덕행을 갖춰야 하고 학문적으로도 뚜렷한 족적을 남겨야 한다. '선생'이란 칭호는 가톨릭에서 추앙 받는 '성인(聖人)'과 비슷한 뜻인 셈이다. 그가 3년 상을 지키는 것은 '아버지가 선생이란 칭호를 받았고, 당신 스스로가 할아버지, 할머니를 3년 상으로 모시는 걸 어렸을 때 봤기 때문'이다. 그래서 언젠가 아버지가 돌아가시면 그도 그렇게 하겠다고 마음먹었단다.

"제자들 중에도 3년 상을 하는 사람들이 20명이나 되는데 자식 돼서 안 하면 안 되지."

큰사진보기

|

| ▲ 유림장 장례행렬 2007년의 이우섭 선생 유림장 모습 장례행렬 중 악귀를 쫓는 방상씨탈이 가장 앞에 선다. 만장이 뒤를 따르며 상여가 간다. |

| ⓒ 윤경선 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 유림장 장례행렬 장례행렬에서 상주는 후학들의 뒤편, 맨 마지막에 선다.

이 씨는 “자식들이 아버지랑 더 가까운데 제일 끝에 서서 서운했다”고 말했다. |

| ⓒ 윤경선 | 관련사진보기 |

유림장은 덕망 있는 유학자가 돌아가셨을 때 후학들이 지내는 장례의식으로 초상난 달을 넘기는 유월장(踰月葬)으로 치러진다. 일제강점기 이후 거의 사라져, 화재 이우섭 선생의 유림장은 87년 추연 권용현 선생, 97년 인암 박효수 선생 다음으로 세 번째였다. 이우섭 선생은 별세할 때까지 10권의 저술을 남겼고 200여명의 문하생을 배출했다.

그가 유학자인 아버지를 다 이해했던 것은 아니었다. "아들 공부하는데 일이 만 원도 못주면서 돈 생기면 계속 서원만 짓는 거라. 어머니는 서원 청소며 뒷바라지 하느라 온갖 고생을 하시는데 말이여." 그런 아버지를 이해하게 된 계기는 대기업에 근무하던 시절 사업계약차 유럽에 출장 갔을 때의 경험이다.

"프랑스 리옹에 가면 건축물이 전부 세계 문화재거든. 역사의 가치가 그만큼 중요하다는 거여. 2500년 된 집이 그대로 있더라고. 이탈리아 가 봐. 제일 오래된 호텔이 제일 비싸. 역사의 가치지. 우리나라 국민 소득이 2만 달러가 넘어서고 있지. 그러면 뿌리를 찾게 돼 있어. 그게 자연스러운 거거든."

그는 "차도 좋은 거 몰고 애들에게도 넉넉하게 주면서 살고 싶은 마음도 없지 않지만 아버지가 못 이룬 뜻을 이어가는 일이 더 소중하게 생각 된다"고 말했다. 그의 할아버지 월헌 이보림 선생의 학덕을 기리며 유림들이 지은 월봉서원은 재개발 여파로 아파트 숲 한가운데 덩그러니 자리하고 있다. 재개발 와중에 없어질 뻔 했는데, 김해시청과 경남도청, 문화재청을 오가며 문화재로 등록해 월봉서원을 지킨 것은 이광규씨였다.

"지금은 애들이 잘 이해하지 못하겠지만, 이거 팔아 1억씩 나눠주는 것보다 '역사'를 물려주는 게 더 중요한 거라고 생각해."

그에겐 두 딸이 있다. "솔직히 얘기해서 애들한테 미안한 게 많지. 자주 못 만나고, 많이 못 해주니까. 그래도 잘 자라주니깐 고마운 거지. 난 기준이 그거여. 니가 하고 싶은 대로 하고 살아라. 지가 추구하는 뭔가가 있어야지." 그의 두 딸은 크리스천이다. "내가 말은 안 해도 딸들이 절을 안 한단 말이야. 통탄할 일이지. 마음속으로 많이 야속하지만, 이해해야지 어쩌겠어." 그는 "부모 자식 간에 종교가 다르다는 것은 슬픈 일이지만 서로를 인정하는 게 맞는 것"이라며 씁쓸한 미소를 보였다.

유학도 하나의 종교라고 봤을 때 그는 모든 종교에서 우선되는 가치가 '행동'이라고 본다고 했다. 그에게 '효'는 "어머니한테 마음속으로 산삼 백 뿌리 사드릴까 생각하는 것보다 얼른 쑥이라도 뜯어서 국을 끓여 드리는 것"이다. 기독교든 불교든 기도문과 경전 외는 것보다 실천하는 게 중요하지 않느냐고 말한다. 보통 사람들 눈에는 번거롭고 복잡해 보일 수 있는 유림장 절차와 3년 상이 그에게는 행(行)을 하기위한 최소한의 격식인 셈이다.

"먹고 살만하면 뭐 하겠노? 가치 있는 게 뭐겠노? 뭐 도박, 섹스, 나쁜 것들은 해봐야 한계가 있거든. 가치 있는 데로 갈 수밖에 없어."

그에게 3년 상은 자신이 가치 있다고 생각하는 것을 행동으로 옮기는 삶의 양식 중 하나였다.

인터뷰를 마친 이튿날 아침, 천방농산에서 나온 그는 여느 때처럼 월봉서원에 있는 어머니 김문협(78)씨에게 전화를 걸었다. "어머니, 저 광귭니다. 식사는 하셨습니까?"

덧붙이는 글 | 손경호 기자는 세명대학교 저널리즘 스쿨 대학원생입니다.