오는 10월 9일은 한글날이다. 추석 연휴가 3일로 늘어나면서 한글날이 공휴일에서 제외된 지 벌써 20년이 다 되어간다. 세계화를 줄기차게 외치며 심지어 영어를 공용어로 쓰자고도 하는 때이다 보니 공휴일도 아닌 한글날을 기념하자는 것조차 늘 같은 소리하는 모습, 변화를 거부하는 수구적인 모습으로 그려지는 것 같아 안타깝다.

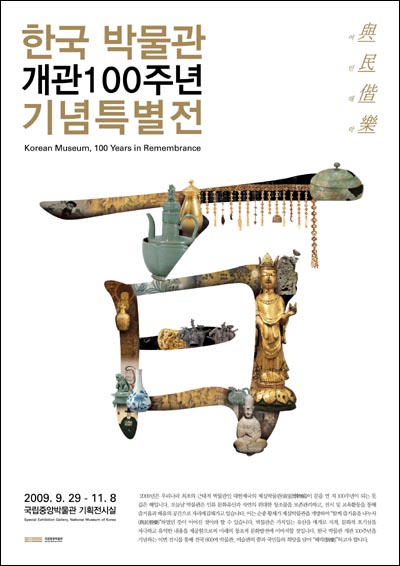

한의학 서적은 우리말 연구의 보물창고국립중앙박물관 기획전시실에서는 한국 박물관 개관 100주년 기념 특별전 "여민해락(與民偕樂)"이 열리고 있다. 1909년 11월 1일 대한제국 제실박물관(帝室博物館)을 공개하여 우리나라 최초의 근대적 박물관이 탄생했던 것을 기리는 전시기획이다. 한의학 전공자 입장에서 이번 기획의 눈에 띄는 전시물이 두 가지 있었다. 하나는 유네스코 세계기록유산으로 등재되었던 <동의보감> 초간본이고, 다른 하나는 한독의약박물관 소장품으로 보물로 지정되었던 <구급간이방(救急簡易方)>이다.

큰사진보기

|

| ▲ 한국박물관개관100주년기념특별전 국립중앙박물관 기획전시실에서는 내달 8일까지 "여민해락"이라는 주제로 기획전시를 한다. 몽유도원도, 천마도, 훈민정음해례본을 비롯하여 구급간이방, 동의보감 초간본 등을 전시하고 있다. |

| ⓒ 국립중앙박물관 제공 | 관련사진보기 |

<구급간이방>은 1489년(조선 성종 20년)에 국가에서 목판으로 간행하였는데, 이번에 전시된 것은 활자로 다시 간행한 총 8권 가운데 권6의 1책이다. 우리에게 세종의 의약정책을 비롯한 다양한 학문적, 문화적 성취는 많이 알려져 있다. 반 세기가 흐른 성종 때 세종의 정책은 다양한 분야에서 꽃을 피우는데 의학분야도 마찬가지였다.

우리나라 약재만 사용하는 향약의학도 세종의 <향약집성방(鄕藥集成方)>에서 집대성된 것으로만 알려져 있지만 실제로 성종 때 약재 부분에 그림을 그려넣고 내용을 보강하였으며, 심지어 우리말로 풀어놓는 작업까지도 진행하였다. 그 외에도 세종 때 집필된 동아시아 최대의 의학서적인 <의방유취(醫方類聚)>도 교정작업을 완료하여 간행한 사람이 바로 성종이다.

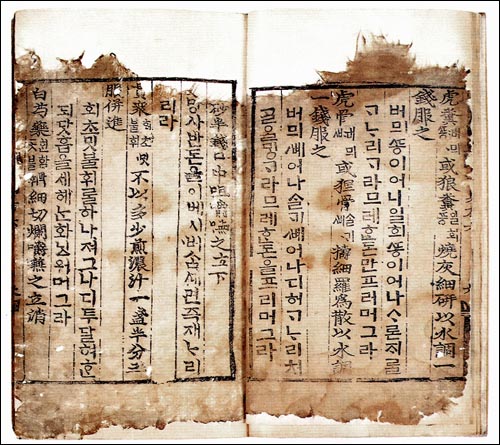

의학 한문 한글 번역을 모범 제시한 <구급간이방>바로 이 <의방유취>의 내용 중 일상 생활에서 갑작스러운 질병을 만났을 때 다양하게 대처할 수 있도록 만든 책이 <구급간이방>인데, 놀랍게도 한문으로 된 문장의 바로 뒤에 한글 대역을 붙여 놓았다. 그야말로 희귀한 한글로 된 의학서적이며, 의학 뿐 아니라 인쇄문화 및 국어연구에도 매우 중요한 자료인 셈이다.

큰사진보기

|

| ▲ 구급간이방 1489년에 처음 간행된 것으로 한문으로 된 문장 뒤에 한글번역을 붙여놓은 귀중한 자료이다. 성종 때에 <의방유취>를 간행하면서 백성들이 일상생활에서 갑작스러운 질병을 당했을 때 대처할 수 있는 방법을 기록한 의서이다. |

| ⓒ 문화재청, 한독의약박물관 제공 | 관련사진보기 |

외국어로 된 문장을 해석할 때 깊이 있는 이해를 하지 못하면 외국어를 직역하는 말투가 되기 때문에 우리 말이 매끄럽지 않아 뜻을 명확하게 전달하지 못하게 된다. 한문으로 된 자료도 마찬가지인데 이 <구급간이방>은 한글 번역에 대한 모범적인 사례를 보여주고 있다.

한 예를 들면 윗 사진에 있는 것처럼 "◯◯◯爲散以水調一錢服之"에 대한 해석이다. <구급간이방>에는 "◯◯◯을 가루를 만들어 물에 한 돈을 풀어 먹으라"라고 해석하였다. 흔히 알려진 대로만 직역한다면 "◯◯◯을 가루로 만들어 물로써 한 돈을 섞어(조절하여) 복용하라" 등으로 해석할 수 있는데 한문으로 된 문장을 다시 한자로 해석하고 있을 뿐 아니라 우리 말 어법에 잘 맞지 않는 표현이다.

실제 한약을 투약하는 한의사들에게 문장의 의미는 충분히 전달되었다 할 수 있지만 '調(고를 조)'의 해석을 우리 말 어순에 맞추어 해석하는 것은 쉽지가 않다. '調'는 보통 ㉠고르다 ㉡조사하다(調査--) ㉢헤아리다 ㉣거두다 ㉤뽑히다 ㉥길들이다 ㉦보호하다(保護--) ㉧가락 ㉨구실(온갖 세납을 통틀어 이르던 말) ⓐ아침 (주) 등의 의미로 해석할 수 있다. 그런데 <구급간이방>에서는 명확하게 "(가루를 물에) 풀다, 섞다"로 사용했다는 것을 보여준다. 한문학 전공자들에게는 이와 같은 의학만의 독특한 용례와 전문 용어들 때문에, 한의학 전공자들에게는 한문의 해석과 매끄러운 우리 말 표현 때문에 한문으로 된 옛 의서 읽기와 해석은 쉽지 않은 작업이다. 향후 한글로 된 의서들에 대한 연구가 진행되면 좀더 정확하고 아름다운 우리 말 번역이 가능할 것 같다.

향약의서에서는 인삼을 '심', '아래아 삼', '人參'으로 기록<구급간이방>은 국문학적으로 워낙 중요한 자료이다 보니 한의학계보다 국문학계에서 연구된 결과들이 더욱 많다. <구급간이방> 이외에도 우리말을 풍부하게 담고 있는 향약의서들은 약재의 이름을 우리말 발음에 따라 한자로 표시(借字, 고려와 조선 초기의 의서)하거나 한글로 표시(훈민정음 창제 이후)하고 있다.

현존하는 우리나라 의서 중 가장 오래된 <향약구급방(鄕藥救急方)>은 13세기 초 고려시대에 만들어져서 1417년 조선시대에 재간행한 것으로 일본 궁내부도서관에 소장되어 있다. 훈민정음 창제 이전에 만들어진 책이다 보니 180종의 약재의 이름과 효능을 기록하고 있는데 우리말 발음을 한자를 빌려 표기하였다.

이 가운데 우리나라의 대표적인 약재인 인삼도 기록되어 있다. 대부분의 약재에 우리 말 발음을 따로 기록한 것에 반해 인삼은 우리 말 발음을 따로 기록하지 않았다. 이에 대해 몇몇 학자들은 고려시대 또는 조선초기에 인삼에 대한 우리말이 따로 존재하지 않았던 것으로 간주하였다. 이후 1489년의 <구급간이방>과 1613년의 <동의보감>에는 '심'이라는 우리 말 발음을 표시하였다. '심마니', '심 봤다' 등에서 그 흔적을 볼 수 있는 인삼에 대한 조선시대의 우리 말 발음이다. 그 외의 여러 의서들에는 '아래아 삼(이하 ㅅ·ㅁ로 대체 표기... 편집자) 또는 '인ㅅ·ㅁ'이라고 표기하였으며, 조선 후기로 들어오면서 현재와 같이 '삼' 또는 '인삼'으로 굳어졌다고 한다. 이 '심'이나 'ㅅ·ㅁ', '삼'은 모두 한자인 '參'의 우리 말 발음이라는 것이 국문학계의 일반적인 견해인 것 같다.

우리나라 고유 약재에 중국인들이 이름을 지어줬다고?그렇다면 <향약구급방>이 지어지기 전인 고려시대 또는 삼국시대에 이 땅에서는 인삼을 어떻게 불렀을까? 우리나라에는 없지만 중국 측 자료들을 보면 초기에는 '葠' 등으로 쓰던 것이 중국의 남북조 시대즈음 본초학이 정립되면서 '參' 또는 '人參'을 정식명칭으로 쓴 것으로 나와있다. '사람 인(人)'을 붙인 것은 삼의 종류 중 사람 모양을 띄는 것은 신(神)이 있어서 약효가 뛰어나다고 생각해서인데 우리나라에서 나는 인삼의 모양이 사람 모양에 가깝다고 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 풍기인삼 약재로 쓰기 위해 다듬어진 인삼. 몸체가 통통하며 가늘고 긴 잔뿌리가 붙어 있어서 얼핏 사람의 모습처럼 보인다. 옛 사람들은 신(神)이 들어있어서 사람 모습을 띄고 있고 신령한 약효를 낸다고 생각하여 '사람 인(人)'을 넣어 '인삼(人參)'이라고 이름 붙였다. |

| ⓒ 한국학중앙연구원 제공 | 관련사진보기 |

중국 남북조 시대의 본초학 기록에 이미 백제 인삼의 품종이 가장 우수하고 다음이 고구려 인삼이라는 기록이 있다. 또 당나라의 기록에는 신라 인삼이 중국에 가장 많이 유통되고 있다고 하였다. 뿐 아니라 중국에서는 '더덕'이나 '도라지'같이 뿌리를 쓰는 약재들과 '인삼'을 감별하는 방법에 대해 상세히 기록하고 있다. 중국에서는 우수한 품종의 인삼이 재배되지 않았고 매우 비쌌기 때문에 가짜 인삼이 많이 유통되었기 때문이다. 반면 우리나라의 인삼에 대한 기록들을 살펴보면 워낙 흔한 약재였기 때문인지 진위감별에 대해서는 별다른 기술을 하지 않고 있다.

당나라 때의 약물학 기록 중에는 인삼의 모습을 잘못 기록한 것을 두고 "고구려 사람이 지은 인삼의 노래를 몰라서이다"라는 것이 있다. 의서에 실려있는 고구려 사람이 지은 '인삼의 노래(人參讚)'는 "세 갈래의 다섯 잎을 갖고 있고, 햇볕을 등지고 그늘 아래에 있다. 나를 찾으려거든 가수나무 숲에서 찾으라"는 내용이다.

'심'에서 '參'으로! '參'에서 '심'으로?자 그렇다면 이상하지 않은가? 중국에서는 구하기 어려워 고가일 뿐 아니라 진위감별로 난리법석인 상황인데, 한국을 대표하는 약초에 고유한 이름조차 없어서 중국인들이 붙인 이름을 사용한 것일까?

얼마 전 한국의사학회의 토론장에서 원로 교수님 한 분이 한자표기 '參'은 우리 말 '심'에서 먼저 나온 것이 아닌가하는 견해를 밝힌적이 있다. 국문학계의 검토가 필요하겠지만 '힘난다', '힘내라'와 같은 '힘'과 인삼을 가리키는 '심'이 같은 어원에서 출발한 것 아니냐는 개인적인 의견이었다. 힘을 나게 하는 약을 '힘(심)'이라고 부르는 것은 고대인들의 사고방식에서 무척 자연스러운 발상이기 때문이다.

우리 땅의 약재는 우리 민족이 먼저 이름지었을 것한국의학을 연구하는 입장에서 이와 같은 견해에 동조할 수밖에 없는 이유가 한가지 더 있다. 지난 연재에서 밝힌 것처럼 식민의학사관에서는 고구려 사람들은 의학적 지식이 없어서 중국으로부터 배워오고 나서야 의학을 알게 되었다고 기술하였다. 이와 같은 견해대로라면 고구려 사람들은 중국인들이 가르쳐주기 전까지는 흔한 약재였고 가장 비싸게 수출할 수 있었던 인삼에 대해 이름도 짓지 못했고 약효도 몰랐다는 결론에 도달하게 된다. 고구려 땅의 깊은 산 속에 나는 인삼을 고구려 사람들이 몰랐는데, 중국인들이 고구려 땅을 돌아다니면서 이것은 힘을 나게 하는 귀한 약재이니 '參'이라 이름 짓고 중국에 수출하라고 가르쳐줬단 말인가?

중국의 초기 기록에서 인삼을 '葠' 또는 '參'으로 기록하였다는 것은 하나의 실마리가 될 수도 있을 것이다. 두 가지 모두 의미의 유사함보다는 발음이 같다는 점이다. 그렇다면 고구려 사람들이 '심'이라고 불렀던 것을 중국인들 또는 고구려인들이 '葠' 또는 '參'이라는 한자로 표기했던 것은 아닐까? 물론 <향약구급방>이 지어지기 이전에 인삼을 지칭하는 우리 고유의 낱말이 이미 없어지고 한자어인 '參' 또는 '人參'으로 대체되었다는 것도 타당한 가설일 수는 있을 것이다.

없는 고대자료 속에서 실낱같은 실마리라도 찾아야 하는 것은 한의학이나 국문학을 포함한 모든 한국학 분야가 다 마찬가지 상황일 것이다. 한글날을 맞아 국문학에는 문외한인 의사학자가 인삼에 대한 한 견해를 지면에 밝혔을 뿐이니 전문가들의 많은 질책과 검토를 부탁드린다.