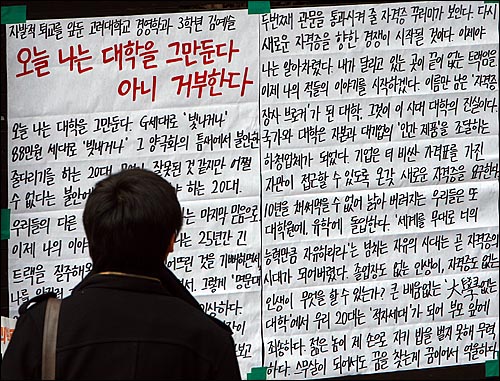

▲지난 11일 오후 서울시 성북구 고려대학교 정경대학 후문에 자발적 퇴교를 앞둔 고려대학교 경영학과 3학년 김예슬씨의 '오늘 나는 대학을 그만둔다. 아니 거부한다'는 제목의 대자보가 붙어있자 지나가던 학생이 발길을 멈추고 글을 읽고 있다. ⓒ 유성호

어느 고대생이 자퇴했다. 아니 대학을 "거부했다". 남들은 못 가서 안달인 그 '명문' 대학을 스스로 포기하는 '배부른 짓'을 저질렀다. 요샛말로 그는 '용자'다. 대학 졸업장 없이는 사회적 불구자로 취급받는 세상에서 꽤나 매끈하게 잘빠진 한 쪽 다리를 스스로 부러뜨린 셈이다.

그의 생각에 많은 이들이 공감했다. 홍세화 선생의 표현처럼, 대학 졸업장은 더 이상 학사 학위가 아니라 4년 동안 그 비싼 등록금을 착실하게 잘 냈다는 증표에 지나지 않는다는 걸 우리는 이미 알고 있는 것이다. 교육제도가 어떻고 사회가 어떻고 따위에 관심 없는 대학생들도 '빛나는 졸업장'이 큰 배움(大學)을 말해준다고 생각하지 않는다. 다만 용기내지 못했을 뿐. 그래서 사람들은 그에게 박수를 보냈다.

그러나 그 일을 지켜본 '어느 지방대생'은 좌절했다. 그 용자의 이름은 '고대 자퇴녀'였기 때문에. 만약 한밭대에서 똑같은 일이 벌어졌다면 박수는커녕 눈길이라도 받을 수 있었을까? 많은 대학생들이 여전히 학력과 학벌로부터 자유롭진 않지만 그와 비슷한 지점을 고민하고 있다. 대한민국의 무수한 대학생들은 마음으로 이미 자퇴했고, 그들 중 일부는 조용히 교문을 나서기도 한다. 더 이상 이는 낯선 얘기가 아니다. 이렇게 명문대 학생도, 비명문대 학생도 진정으로 갈 곳을 찾지 못하고 부유하지만 사회는 단 한 번 눈길조차 주지 않았다.

그러던 중 그가 용기를 냈다. 그러나 세상은 어느 한 대학생이 대학으로 대표되는 한국교육에서 의미를 찾지 못하고 자퇴했다는 것 보다 '고대생'이 그랬다는 것에 더 큰 관심이 있는 듯했다. 그가 주는 메시지는 강렬했지만 실제로 우리는 그녀의 껍데기에 주목했다. '고대를 관둘 정도면…'이라면서. 아이러니하게도 자본과 빈곤한 교육철학으로 점철된 '그 대학'을 스스로 거부한 그를 마지막까지 빛나게 한 건 명문대 이름이었을지도 모른다.

사람들에게 고대는 놓치고 싶지 않은 이름일 것이다. 하지만 고대가 포기하기 힘든 이름인 만큼 한국사회에서 대학 졸업장을 포기하는 것은 쉬운 일이 아니다. 그게 설령 2년제 지방대학일지라도. 우리가 진정으로 해야 할 일은 대한민국 교육현실에 대한 성찰과 대학생들의 방황에 대한 고민이지, 고대냐 아니냐가 아니란 말이다.

고대 자퇴녀로 인해 끊임없이 경쟁만 부추기는 한국의 교육현실과 불안함을 조장하는 사회에 큰 울림이 일었다. 그러나 나 같은 어느 지방대생의 이야기는 열등감 따위로 치부되기 일쑤다. 이런 사회가 명문대생도 아니고, 용기 내지도 못한 대부분의 '우리'를 더 외롭게 하고 소외시킨다.

'SKY', 'in 서울', '지잡대(지방의 잡다한 대학)' 등의 천박한 용어들이 스스럼없이 통용되는 한 여전히 나의 고함은 한낱 발악으로 여겨질지도 모르겠다. 그럼에도 불구하고 내가 목소리를 높일 수밖에 없는 건, 고대 자퇴녀에 대한 나의 '열등감'을 아닌 척, 모르는 척 외면하는 것이 내가 지방대생이라는 것보다 더 부끄러웠기 때문이다.

서울대 출신이 학벌 폐지를 요구할 때의 반응과 지방대 출신이 학벌 폐지를 요구할 때 반응이 어떻게 다를지는 어렵지 않게 상상할 수 있을 것이다. 이것은 소혹성B612를 발견한 터키의 천문학자의 주장이 옷차림 때문에 받아들여지지 않다가 몇 년 뒤 양복을 차려입고 다시 발표하자 사람들이 그 주장을 인정하게 됐다는 '어린 왕자' 속 이야기와 묘하게 겹치는 이유다.

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 임아연씨는 현재 한밭대학교에 재학 중에 있습니다. 이기사는 인권연대 홈페이지에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.