큰사진보기

|

| ▲ 해방 후 다시 모인 조선어학회 구성원들. 1945년 11월 13일에 촬영된 사진에서 앞줄 왼쪽 두 번째가 이병기, 네 번째부터 이극로, 이희승, 정인승. 한 명 건너 정태진, 가장 오른쪽이 김윤경이다. |

| ⓒ 한글학회 | 관련사진보기 |

1945년 8.15 해방은 한민족이 꿈에도 그리던 소식이었다. 이날을 맞아 누구보다 감격에 찬 이들은 역시 옥중의 지사들이다. 민족운동으로 일제의 모진 형벌을 받고 수감 중이던 이희승도 이날 해방의 소식을 들었다.

8월 15일 오후 1시께였다. 형무소 의무실에 근무하던 한국인 의무관이 감방으로 달려와 문을 열더니 나오라는 것이었다. 일본이 항복했으니 만세를 부르자고 했다. 그때의 감격을 어찌 말로 다 할 수 있을 것인가. 이극로·최현배·정인승 그리고 나 네 사람은 부둥켜 앉고 목이 터져라 만세를 외쳤다. 만세라기보다 차라리 울음이었다. (주석 1)

일제의 항복이 며칠만 늦었으면 이희승과 그의 동지들은 저승으로 갈 뻔 했다. 일제는 패망으로 철수하면서 각종 기밀 서류를 불태웠지만 도망하기에 급급하여 미처 소각하지 못한 기밀 서류들이 발견되었다. 그 가운데는 ① 8월 18일을 기해서 전문학교 출신 이상 정도의 사람은 전부 예비검속을 할 일 ② 그 당시 형무소에 재감중인 사상범은 전부 총살할 일. (주석 2)

총살당하기 사흘 전에 극적으로 살아남은 것이다. 그것도 일제가 패망하고 조국이 독립하였다. 이중삼중의 해방인 셈이다. 이희승과 이극로·최현배·정인승은 함흥형무소에서 8월 17일 오후에 출감하였다.

함흥의 유지들이 형무소 앞까지 자동차를 보내주어 네 사람을 태워 시내로 퍼레이드를 벌였다. 그들은 만세교 부근에서 우리를 하차시키더니 "이분들이 조선어학회 사건으로 3년 동안 옥고를 치른 분들입니다."하고 군중들에게 알렸다. 삽시간에 만세의 물결이 함흥 시가를 뒤덮었다. (주석 3)

'잠깐'이 어느덧 3년 세월이 흘렀고, 39살의 중년에 맞은 그에게 해방은 인생의 새로운 출발이었다. 3년 만에 집으로 돌아왔으나 시국은 촌분의 안일도 허용하지 않았다. 무엇보다 조선어학회의 재건이 시급한 과제였다. 8월 20일 종로의 선학원(禪學院)에서 모이기로 하여 나가보니 동지 대부분과 관계학자들이 다수 참석하였다.

그 다음날에는 화동의 조선어학회 회관에 모였다가 안국동 예배당에서 조선어학회(한글 학회의 전 이름)의 재건 총회를 열었다. 이때 만주와 중국 본토에서 돌아온 군인들이 와서 교련에 긴급히 소용되는 교련용어를 지어 달라고 했다. 우리는 일본식 용어 '기착(氣着)'이 이미 우리말로 되었으니 그대로 쓰자는 일부의 주장을 꺾고서 '차려'를 쓰도록 결정하였다. 물론 그 밖의 낱말들도 지어 주었다.

이 총회에서 학회의 새 임원을 뽑아 그 맡을 바를 정하고, 자유세계에서의 한글 운동의 앞날에 대한 계획들을 의논하였다. 화동의 회관 바로 앞의 윤보선 님의 집과 안국동 풍문여자중학교에서는 정치인들이 여러 모양으로 분주히 오가고 또 모이고 하였다. 우리는 해방된 겨레, 도로 찾은 한배 나라를 섬길 길은 우리 말글을 펴고 가르쳐 더욱 그 광휘를 빛나게 함에 있다고 생각하였다. (주석 4)

당장 국어학자들의 할 일이 많았다. 잃어버린 우리말부터 찾아야했다. 우선 우리말을 가르칠 교사를 양성하는 일과 교과서를 펴내는 일이 시급했다. 이날 회합에서는 이를 위해 회원들은 정치운동에 가담하지 말 것, 철자법을 보급하고 사전 편찬을 계속할 것, 국어 교과서를 편찬하고 국어교사를 양성할 것에 합의하였다.

이에 따라 조선어학회는 9월부터 국어교사 양성을 위한 '사범부'를 설치하고, 이듬해 1월까지 4차에 걸쳐 연 1800여 명의 교사를 배출하여 전국의 중등학교에 배치하였다. 이희승은 조선어학회사건 동지들과 강사진이 되어 집중적인 강습을 실시했다. 우리말 사전 편찬과 교과서 만드는 작업도 함께 하였다.

큰사진보기

|

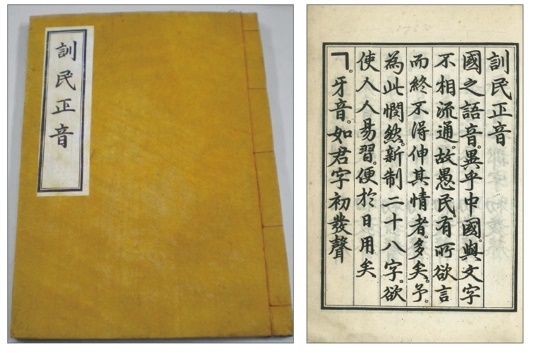

| ▲ 훈민정음 해례본 최초 영인본 1946년에 조선어학회에서 펴낸 훈민정음 해례본 영인본 표지와 첫 쪽 |

| ⓒ 김슬옹 | 관련사진보기 |

이희승은 해방공간에서 할 일이 많았다. 조선어학회가 한글학회로 이름을 바꾸면서 추진한 3대 사업뿐만 아니었다. 경성제국대학 전임으로 복직하고 10년 이상 인연을 맺었던 이화여전에 시간강사로 출강하였다. 이화여전이 대학으로 발전하면서 김활란 총장이 찾아와 문리대학장으로 초빙했으나 두 대학에 적을 둘 수 없어서 시간강사를 하게 되었다.

서울에 진주한 미군은 군정을 실시하고 경성제국대학을 경성대학으로 개명하면서 문을 열었다. 법문학부장을 맡아달라는 제안이 왔으나 달리 할일이 많아서 사양했다. 미군정청은 1946년 8월 '국립서울대학교 설립에 관한 법령'을 공포하고 경성대학과 서울 인근의 각종 관립교육기관을 병합시켜 거대한 종합대학을 세운다는 계획이었다.

이와 관련 사회 일각에서 '국대안(國大案)' 반대 시위가 일어나는 등 소란 끝에 그해 10월 국립서울대학교가 설립되었다. 대학원과 문리대·법대·공대·상대·의대·농대·치대·사대·예술대 등 9개 단과대학의 규모였다.

이희승은 1946년 10월 22일 문리과대학 교수에 취임하였다.

주석

1> <회고록>, 153쪽.

2> 앞의 책, 152쪽.

3> 앞의 책, 153쪽.

4> 최현배, <한글을 위한 수난과 투쟁>, <나라 사랑>, 제10집, 188쪽.

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 딸깍발이 선비 이희승 평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.