▲가파른 능선을 따라 이어진 장성

최종명

내려가는 길은 꽤 위험했다. 각도가 높으니 쌓았던 벽돌들이 무너져 한쪽 귀퉁이에 놓아둔 나무를 잡고 내려와야 한다. 누군가 나무를 잘라 이렇게 계단을 대신하고 있으니 망정이지 도저히 그냥 오르내리기는 힘들어 보인다.

1시간 정도 더 내려가니 갑자기 가파른 내리막길이 나타났다. 정말 하늘로 오르는 계단(天梯)이거나 쭉 뻗은 하늘로 오르는 한 가닥 줄(一线天)이라 할만하다.

그런데 배낭을 앞으로 메고 내려가려고 할 즈음 장성 성벽을 타고 오르는 징그러운 벌레 하나가 눈에 띈다. 수십 개의 가는 발을 움직이며 살살 벽돌을 타더니 성벽 너머로 쏙 사라진다.

스멀스멀 기어가는 모양도 그렇지만 이렇게 높다란 곳에서 제 생명을 지키며 살아가고 있다는 게 소름이 돋을 정도다.

100여 개는 될 듯한 계단을 따라 한발한발 내려가면서 보니 시야가 쾌청하다. 잠시 멈춰 서서 하늘 한번, 능선 한번, 장성 한번 몇 번씩 나누어 봤다. 저 연이어 있는 장성, 과장을 섞어 만리나 된다는 벽돌들을 다 둘러보려면 몇 년이 걸려도 쉽지 않아 보인다.

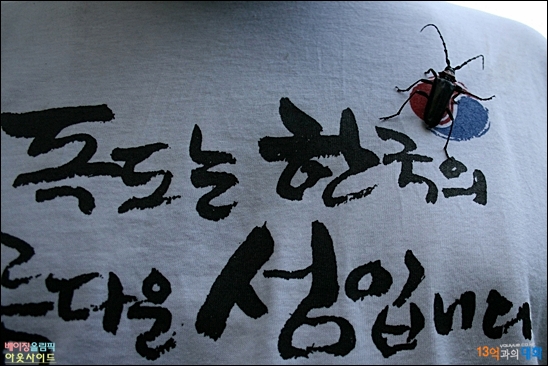

▲장성을 넘어가고 있는 이름 모를 벌레

최종명

3시간 이상 장성을 넘고 넘었는데도 기껏해야 망루를 5개 지났다. 그만큼 오르락 내리락 하는데 시간이 걸린다. 햇살이 따갑지만 계곡에서 솟는 바람도 시원해서 오르막은 좀 더디지만 내리막은 곧잘 걷기가 좋다.

이제 내려가는 망루를 찾아야 하는데 함께 간 선배가 보이지 않는다. 앞서 간 선배가 너무 빨랐던지 아님 내가 늦었던지. 마침 아래쪽으로 난 샛길을 보고 내려갔다. 한참 만에 위쪽에서 어디 있는지 부르는 소리가 들렸다. 먼저 아래로 내려왔다고 소리치고 나서도 10여 분이나 지나 다시 만날 수 있었다.

조금 더 내려가니 벽돌로 쌓은 성곽이 와르르 무너진 장성이 보였다. 무너진 채로 그대로 방치됐으니 대포를 맞은 듯 잔해가 나뒹군다. 언제 이렇듯 폐허가 된지 모르나 그렇게 오래돼 보이지는 않는다. 이렇게 곳곳에 장성의 골격이 끊어진 곳이 많을 것 같은데 일일이 다 보수하지는 않는 듯하다. 그 기나긴 장성을 쌓은 것도 역사이겠지만 한번 보수를 마음 먹기가 어디 그리 쉬울 것인가.

▲장성에서 만난 곤충, 선배가 장수하늘소라고 했는데 확실하지는 않음

최종명

등산로를 사뿐사뿐 내려가는데 선배가 '장수하늘소다!'하면서 빨리 내려오라고 부른다. 장수하늘소는 우리나라에서 천연기념물인데 실물로 본 적이 없으니 신기했다. 선배가 장수하늘소라고는 하지만 꼭 그런지는 잘 모르겠다. 크고 작은 발이 8개이고 몸통을 다른 곤충에 비해 날씬한 편이고 머리 쪽으로 빨갛게 왕관을 쓴 듯한 멋진 모습이다.

사진을 찍으려니 그늘이라 잘 보이지 않아 마침 입고간 선배의 하얀 독도 티셔츠에 올려놓으니 엉금엉금 잘 기어 다닌다. '섬'을 지나고 '한국'을 지나 태극문양까지 살살 기어오르던 녀석이 툭 떨어졌다. 왠지 날갯짓과 몸짓이 어설퍼 보이는 것이 병에 걸린 것 같기도 하다. 풀숲 나뭇가지에 들어가 앉으니 빨간 테두리가 아주 선명하게 빛이 난다.

▲장성에서 만난 거미와 거미줄

최종명

▲장성에서 만난 별사탕처럼 반짝이는 이름 모를 꽃

최종명

부근에는 또 생전 처음 보는 거미가 반경 1m는 넘을 거미줄을 쳐놓고 있다. 촘촘하게 수백 개의 다각형이 서로 얼키설키 엮였다. 크게 한 손으로 원을 그릴 만한 크기의 거미줄 한가운데 딱 자리를 잡고 바람에 날리는 먹이들을 기다리는 거미도 이런 한적한 장성자락에서만 볼 풍경이 아닐까.

별 사탕처럼 앙증맞은 흰 꽃잎이 움큼 채 피었다. 열 움큼이 한꺼번에 자라 반짝이는 별빛처럼 빛나고 있고 숨은 듯 벌 하나가 붕붕 휘젓고 다니고 있다. 장성 성벽 아래 나무 그늘과 함께 살아가는 벌레와 꽃을 따라 서서히 내려왔다. 사람들이 가끔 지나다니기는 하지만 거의 천혜의 미답에 가깝다 보니 흔히 보기 어려운 모습들이다. 산 아래로 내려서면서부터는 산골의 텃밭이 보이고 잘 자란 옥수수들이 수염을 자랑하면 파란 하늘을 향해 서 있다.

지리산 노고단에서 천왕봉에 이르는 긴 코스는 아니고 그저 10여 개의 망루를 거치는 장성 길이었지만 갖가지 경험을 했다. 가벼운 마음으로 올랐다가, 오르내리는 시간까지 합쳐 5시간을 종주했더니 땀 범벅에 목도 마르고 지칠 대로 지쳤다. 주차장에서 음료수를 사서 해갈하고 있는데 베이징에서 온 젊은이 둘이 가지고 온 수박을 꺼내준다. 고향 충칭(重庆)에서 온 동생과 장성의 진면목을 보러 온 직장인이다. 참 고마운 일이기도 했고 반듯해 보여 명함을 주고 받고 베이징 시내에서 한번 보자는 약속까지 했다.

▲시자즈 부근 톈펑룽칭 마을의 허름한 집, 돌담이 있고 뒤편으로 장성이 보이는 산이 보인다

최종명

차를 달려 돌아가는 길이다. 정말 오성홍기를 단 하나라도 발견해보자는 심정으로 톈펑룽칭(天丰容庆)이란 마을로 들어섰다. 가구수가 30여 곳인 마을은 돌담과 옛집 정취가 담긴 것도 좋았지만 멀리 장성이 보이는 산의 모습도 인상에 남았다. 베이징 시내로 돌아오는 길. 해가 저물어가는데 서편으로 아직 채 노을이 들지 않았지만 햇살과 서서히 어울리기 시작했다.

play

▲ 가파른 만리장성에서 만난 벌레와 꽃 본문기사 참조 ⓒ 최종명

덧붙이는 글 | 이기사는 www.youyue.co.kr에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

중국발품취재를 통해 중국전문기자및 작가로 활동하며 중국 역사문화, 한류 및 중국대중문화 등 취재. 블로그 <13억과의 대화> 운영, 중국문화 입문서 『13억 인과의 대화』 (2014.7), 중국민중의 항쟁기록 『민,란』 (2015.11) 출간!

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기