▲좌로부터 조쉬의 여자친구 제니퍼, 게리, 구걸하러 온 현지인(뒤에 서 있는 사람), 중간에 앉은 게리 친구, 필자, 조쉬.

문종성

"친구들, 나 왔어!"

어디선가 남루한 옷차림으로 나타나는 한 남자. 컬컬한 목소리에 짧은 곱슬머리, 완전 아저씨가 우리에게로 다가왔다. 다들 서로 소개하고 관계를 만들어 가는데 이것 참 이제 갓 스물 세 살이라니. 하지만 그가 날 보며 더 놀란다.

"네가 진짜 스물 여덟이야? 맙소사! 스물 하나, 둘은 되어 보이는데."

동양인을 어리게 보이는 거야 여기에선 흔한 풍경이다. 그런데 나보다 덩치도 더 커, 외관도 고생이 심한 얼굴이야, 결정적으로 족히 인생 40년은 산 듯 삶을 달관한 여유로운 태도니 괜히 어린 동생인데도 나도 모르게 행동으로 존대하게 된다. 하지만 그를 알아갈수록 나는 여행자 본연의 침착함을 찾아가고 있었다. 나이에 상관없이 우린 친구잖아.

자신을 게리라고 소개한 이 친구. 그런데 알고 보니 한량계에 있어서도 엄청난 내공의 소유자다. 내 지금까지 이렇게 뻔뻔한 채 바람따라 구름따라 가는 인생 처음 봤다. 일정한 연고없이 벨리즈와 키 코커 섬, 옆에 산 페드로 섬을 오가는 그는 만나는 모두가 친구였다. 길을 가다 처음 봐도 친구였다. 단순히 인사치레로 부르는 '아미고(Amigo)'의 경계선이 존재하지 않았다. 처음 만난 사이에서도 거리낌 없이 부탁하고, 또 필요한 사람에게 도움을 주는 그런 친구였다.

그뿐인가? 어찌나 넉살스러운지 여자들 앞에서 엄청난 작업의 진수들을 보여준다. 모든 여자를 부르는 애칭은 동일하다. 아가씨고 아줌마고 '달링'이다. 바에서 한 잔 데킬라에 대화를 나누다 보면 어느 새 게리의 손은 여자들의 어깨와 히프를 아슬아슬하게 매만지고 있었다. 상황만 놓고 보면 두고 볼 수 없는 성추행 감인데 그들 사이에선 전혀 문제가 없나 보다. 고개가 갸웃거려진다.

▲카리브 흑인 가리푸나(Garifuna) 형상그림을 그려 여행자들에게 파는 상점이 길거리에 늘어서 있다.

문종성

더욱이 이 친구의 최고의 명장면. 급기야 게리는 조쉬에게 다가가더니 오늘 밤 기어이 숙소를 조쉬의 방으로 만들어 버렸다. 뭐 괜찮긴 한데 이맛살이 살짝 찌푸려지는 건 어쩔 수 없었다. 내겐 고가의 장비들이 있었고, 이 친구의 태도가 그다지 신뢰가지는 않았기 때문이다. 그저 조쉬의 너른 마음을 탓할 수밖에. 하지만 나도 혜택 받았으니 내색은 못한다.

그래서 결국 게리는 피곤해서 먼저 숙소에 들어간 조쉬 대신 나를 따라오게 되었고, 우린 길가다 레스토랑 종업원으로 보이는 여자를 만났다. 그리고 선 채로 몇 분 동안 둘이 이런저런 얘기를 웃으면서 나눴다. 나는 살짝 뒤로 빠져 있었고, 너무 반갑게 만나길래 가까운 친구라도 되는 줄 알았다. 헌데 대화 도중 나는 내 귀를 심각하게 의심했다.

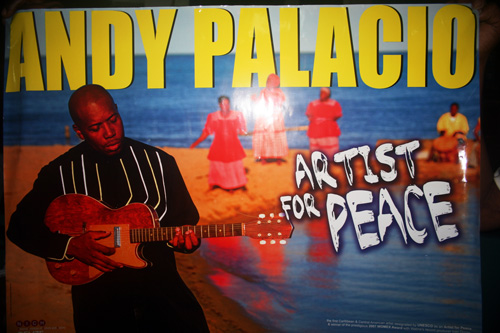

▲게리의 홍보 포스터"내가 아는 최고의 기타리스트란 말이지!"

문종성

"오늘 밤 나랑 잘 거야?"

게슴츠레한 눈빛으로 능글맞게 추파를 던지는 게리. 여자는 그의 물음에 웃음을 흘리더니 힘들다고 완곡하게 거절하고는 손을 흔들며 총총히 사라졌다.

"여자친구야? 아니면 어떻게 아는 사이야?"

"응? 아니야. 오늘 처음 보는 여자야."

나는 어이가 없어 헛웃음이 나왔다. 다른 의미로 참 대단하다 싶었다. 미안한 얘기지만 그다지 섹스어필할 얼굴도 아닌 아저씨 뉘앙스에서 무모한 작업을 걸다니. 하지만 가끔 이런 식으로 소위 재미를 본다는 말에 차마 굳은 얼굴로 뱉을 수 없는 윤리에 대한 생각들이 머릿속에 복잡하게 떠올랐다. 그는 내일에 대한 대비없이 내키는 대로 살아가는 실로 '궁즉통'의 절정을 보여주는 인생이었다.

직업은 뮤직엔터테인먼트 매니저란다. 그래서 가끔 섬에서 공연이 있을 때면 자신이 섭외부터 무대 세팅까지 모든 걸 일괄 진행 시킨다고. 그러면서 자신의 얘기를 믿어달라는 듯 포스터 한 장을 보여주었다. 비록 행동은 저질스러운 구석이 없진 않았지만 대신 꾸밈없이 솔직한 인상을 풍기는 모습이었다. 어쩌면 그렇기에 사람들에게 쉽게 다가가는지도 모른다.

▲키 코커 섬의 메인로드

문종성

다음 날 아침, 게리는 아침 식사까지 따라왔다. 짐짓 조심스러우면서도 잠을 재워줬으면 식사까지 책임져 달라는 투다. 어련하시겠는가. 꽤 재미있는 친구를 만났고, 새로운 인간상을 보여준 이 친구에게 우리는 마음껏 아침을 대접했다. 그래도 성격은 온순해선지 도움 받을 때마다 고맙다는 말은 꼭 빼먹지 않고 얘기한다. 그러면서 언제든지 자신의 도움이 필요할 땐 불러달라는 말도 잊지 않았다.

"그럼 오늘 섬 가이드 좀 부탁해. 제니퍼랑 스노쿨링 할 계획인데 잘 모르거든."

"물론이지, 조쉬. 나만 믿어. 내가 곳곳에 하이라이트는 꿰고 있거든. 문, 너는?"

"난 이 섬을 구경하러 온 거지 놀러온 건 아니라서. 그리고 비슷한 곳을 많이 가 봐서 그다지 안 땡겨. 이따 바로 배 타고 또 뭍으로 가야돼."

그렇게 마음씨 좋은 조쉬와 능글맞은 한량 게리는 하루 더 상부상조하기로 했다. 모르긴 해도 가이드 비용으로 넉넉히 챙겨줄 조쉬 커플이리라.

▲바람의 섬키 코커의 청명한 풍경.

문종성

나이가 점점 들어가니 외로움을 부쩍 많이 타게 된다. 그래서일까. 여행지에서 혼자 좋은 걸 누리는 건 별로 무의미하다. 아무리 좋은 것이 있어도 혼자 누리는 게 부질없다는 생각만 가득하다. 언제부터인지 그랬다. 그래서 사람을 더욱 만나고 싶어하는 건지도 모른다. 내 마음과 통하는, 여행자의 마음을 이해하는. 그렇지만 성격상 게리같은 방법은 아니다. 좀 더 극적인 장치가 필요하다. 나는 길 위에서 늘 그런 만남을 꿈꾼다.

조쉬 커플과 게리와 작별의 인사를 나눈 후 키 코커 섬을 빠져 나온 나는 다시 지루한 벨리즈의 도로를 달리기 시작했다.

덧붙이는 글 | 필자는 현재 ‘광야’를 모토로 6년 간의 자전거 세계일주 중입니다.

저서 <라이딩 인 아메리카>(넥서스 출판)

세계 자전거 비전트립 홈페이지 http://www.vision-trip.net

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

동급최강 뻔뻔(fun fun)한 한량을 만나다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기