▲사격장 아이들이 책은 전쟁이 피멍처럼 남긴 사격장과 산과 들을 뛰어다니다가 우연찮게 보는 탄피, 그 탄피를 줍다가 죽은 아이들 등에 얽힌 아픈 한국전쟁 후유증이 속속들이 드러난다

이종찬

"내가 사격장에 다시 찾아간 것은 어른이 되고 난 뒤였습니다. 그러니까 두식이와 명안이가 죽고 15년쯤 세월이 흐른 뒤였습니다. 두 아이 무덤은 좀 작아진 것 같았으나, 눈을 뒤집어쓰고 또렷이 남아 있었습니다. 찬바람이 지나간 기억을 일깨우는 듯 무덤 앞에 우두커니 선 내 두 볼을 할퀴며 불어왔습니다."

- '글쓴이가 들려주는 이야기' 몇 토막

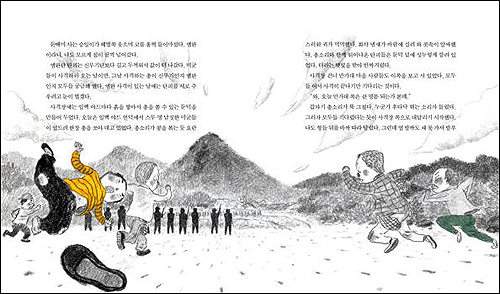

초등학교에서 30여 년이 넘게 아이들을 가르치며 틈틈이 수락산 자락에서 농사도 짓고, 목공예도 하고, 대금도 배우며 우리 것을 아끼고 사랑하는 아동문학가 김종만(53)이 <사격장 아이들>(보리)을 펴냈다. 이 책은 전쟁이 피멍처럼 남긴 사격장과 산과 들을 뛰어다니다가 우연찮게 보는 탄피, 그 탄피를 줍다가 죽은 아이들 등에 얽힌 아픈 한국전쟁 후유증이 속속들이 드러난다.

탄피줍기, 할로 기브 미 쪼꼬레또, 비밀 웅덩이로 가자, 달걀탄과 어깨폭탄, 눈밭 장기몰이, 돼지 잡는 날, 잠자리 비행기와 이상한 삐라, 옥수야, 쑥 버무리 묵어라, 떼뱀과 벼락, 너희들 사격장 안 가봤지?, 텅 빈 사격장 등, 지금도 홍수 때마다 떠내려 오고 있는 그 지뢰처럼 드러나는 11편이 그것.

김종만은 며칠 앞 저녁 때 인사동 한 막걸리 집에서 만난 자리에서 "이 이야기는 지워 버릴 수 없는 우리 또래 어린 시절 이야기"라며 "전국에 걸쳐 사격장을 끼고 있는 마을마다 비슷한 이야기들이 있을 것이다. 그때는 불발탄을 갖고 놀다가 터져서 죽거나 다친 아이들이 참 많았다"고 되짚는다.

그는 "이제는 탄피를 주워 돈으로 바꾸어 근근이 살아가던 사람들을 찾아볼 수 없다"며 분단시대 슬픈 자화상처럼 눈빛이 굳어진다. 그는 이어 "사격장은 모습만 달라졌을 뿐, 아직도 그 자리에 남아 있다"며 "가끔 총소리가 들릴 때면 나는 코흘리개 시절이 떠오른다. 그때 같이 놀던 동무들이 많이 그립다"고 아픈 추억 한 페이지를 들추었다.

▲사격장 아이들그는 “이제는 탄피를 주워 돈으로 바꾸어 근근이 살아가던 사람들을 찾아볼 수 없다”며 분단시대 슬픈 자화상처럼 눈빛이 굳어진다

이종찬

죽을 줄도 모르고 탄피 껍질 주우러 다니던 아이들 "어깨포탄은 터지면서 세 조각으로 부서졌다. 종처럼 생긴 머리 부분은 그냥 무쇠여서, 주워다가 집집마다 대문에 종을 만들어 달곤 했다. 빨랫방망이 같은 가운데 몸통은 무겁기만 하고 값이 헐했다. 뒷날개에는 싯누런 주석이 붙어 있는데 이게 값이 꽤 나갔다. 두어 개만 모으면 쌀 한 말 값을 받을 수 있었다. 그래서 모두들 새색시 족두리같이 생긴 뒷날개를 주우려고 눈이 벌게서 덤볐다" - '달걀탄과 어깨포탄' 몇 토막글쓴이도 어릴 때 저만치 사격장이 빠꼼이 바라다 보이는 동산마을(지금, 창원시 성산구 상남동)에서 태어나 자랐다. 까닭에 어릴 때부터 봉림산 허리춤을 사격장으로 삼아 포탄과 총을 쏘는 장면을 멀찍이서 지켜보면서 자랐다. 하지만 우리 마을 아이들은 그 사격장 주변에는 얼씬도 하지 못했다.

그 사격장이 있는 바로 아래에 있는 마을 아이들이 그 사격장 주변을 지키는 주인 노릇을 했다. 그 아이들은 그때 사격장에서 튕겨져 나온 탄피를 주워 엿을 바꿔먹거나 돈으로 바꿔 필기도구와 공책 등을 사기도 했다. 우리 마을 아이들은 그때 아무 것도 모르고 그렇게 탄피를 줍는 그 사격장 마을 아이들이 그렇게 부러울 수가 없었다.

수락산 자락에서 태어나 자란 김종만도 그 사격장이 있는 마을에 살았던 모양이다. 그도 동무들과 함께 미군들이 사격을 끝내기가 무섭게 사격장 골짜기로 달려가 탄피를 줍기에 바빴던 모양이었다. 하지만 그들이 갔을 때는 이미 마을 형들이 값 나가는 것은 다 주워간 뒤였다. 그래서 "나는 형들이 부럽기도 하고 밉기도" 했던 것이다.

하루는 동무들과 함께 달걀탄이라 부르는 불발탄을 줍는다. 이 불발탄은 산등성이 모래흙에 그대로 파묻혀 터지지 않은 포탄이었다. 그는 동무들과 함께 그 불발탄을 주워 바위에 던져 터뜨린다. 덩치가 큰 형들은 달걀탄 위에 크고 납작한 돌을 올려놓고 두 발로 쿵 하고 세게 밟아 터뜨리기도 한다. 포탄 껍데기를 줍기 위해서 참으로 위험한 짓을 참 많이도 했던 것이다.

▲사격장 아이들그는 동무들과 함께 그 불발탄을 주워 바위에 던져 터뜨린다. 덩치가 큰 형들은 달걀탄 위에 크고 납작한 돌을 올려놓고 두 발로 쿵 하고 세게 밟아 터뜨리기도 한다

이종찬

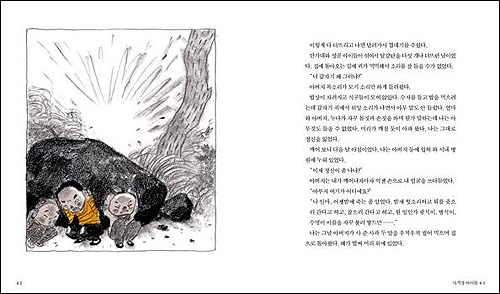

우리 민족이 겪은 슬픈 역사이자 지울 수 없는 생채기 "두식이가 달, 달걀탄 안 터진 걸 두 개나 주웠어. 내가...... 그, 그, 그걸 받아서 '너들 이거 던질 때는 던지고 나서 잽싸게 엎드려 있어야 돼. 고개 들면 죽을 줄 알아!' 이렇게 말했는데...... "- '너희들 사격장 안 가 봤지' 몇 토막여름방학을 맞아 주인공 옥수와 동무들은 사격장에 가서 달걀탄을 주워 터뜨리는 재미와, 그 탄피를 주워 팔기 위해 사격장으로 가자는 약속을 한다. 그런 어느 날 하루는 옥수가 밥을 먹고 있는데 수락산 쪽에서 "콰꽝!"하는 소리가 들린다. 분명 달걀탄 터지는 소리였다. 잠시 뒤 사격장 경비 홍씨가 마을로 내려와 애들 둘이 죽었다고 말한다.

애들이 달걀탄을 터뜨리다가 벌집처럼 살점이 다 떨어져 나갔다는 것이다. 곧 이어 미군 구급차가 웽웽 거리며 달려오고, 총을 든 미군들이 사격장 전체에 빙 둘러서서 마을 사람들을 못 들어가게 막는다. 그날은 지난 주 전학을 온 애들(두식이와 명안이)한테 광석이가 사격장 구경을 시켜준다며 데리고 간 바로 그날이다.

김종만은 이 책을 통해 '탄피', '달걀탄', '호드기', '삐라', '돼지 오줌보 축구' 등과 같은 낯선 말들을 이야기로 엮으면서 그 때 그 시절에 살았던 사람들 삶을 자연스럽게 만나게 한다. 그는 주인공 옥수를 통해 1960년대 사격장이 있던 마을 풍경을 통해 한국전쟁이 남긴 상처와 아픔을 속속들이 드러낸다.

▲아동문학가 김종만며칠 앞 종로구 인사동 한 목로주점에서 가까이 지내는 분들과 함께 만난 아동문학가 김종만(왼쪽)

이종찬

아동문학가 김종만이 펴낸 <사격장 아이들>은 한국전쟁 뒤 미군이 우리나라를 점령하면서 만든 사격장에서 어린 시절을 보낸 옥수와 그 동무들이 겪은 가슴 시린 이야기다. 이 책이 더욱 빛나는 것은 글쓴이 스스로가 어린 시절에 실제로 겪었던 일들을 그대로 드러냈다는 점이다. 아이들에게 사격장은 그저 마음껏 뛰어놀 수 있는 놀이터였지만 그 놀이터는 곧 우리 민족이 겪은 슬픈 역사요, 지울 수 없는 생채기라는 것이다.

아동문학가 김종만은 1957년 의정부 수락산자락에서 태어나 지금도 그 마을에서 살며, 초등학교에서 30년 넘게 아이들을 가르치고 있다. 요즘은 틈틈이 우리 땅에서 나는 풀과 나뭇잎으로 차를 만들어 여러 사람들과 나누어 마시는 걸 좋아한다. 지은 책으로는 <잘 놀아야 철이 들지> <아이들 민속놀이 100가지> <북녘 아이들 놀이 100가지> <열두 달 우리 농사> 등이 있다.

이 책에 그림을 그린 화가 김홍모는 어릴 때 살았던 마을 근처에 사격장이 있어 동무들이랑 탄피를 줍고, 서리하고, 참새를 잡았기 때문에 그 기억을 잘 살려 그림을 그렸다. 그가 그린 만화책으로는 <소년탐구생활> <항쟁군> <두근두근 탐험대> 등 여러 권이 있다.