▲그가 만든 가구들. 한 작품을 만드는데 한 달 정도 걸린다고 한다. 가구는 아트마켓이나 인터넷을 통해 주문을 받는다.

하자센터 달시장 블로그

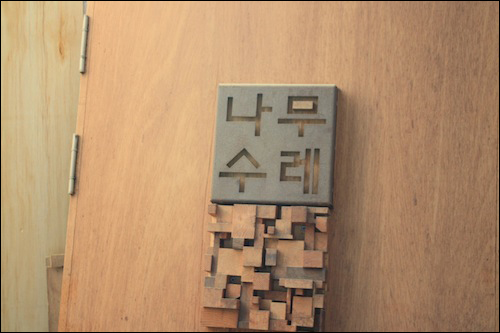

나무를 싣고 어딘가로 가는 사람

예술가도, 공예가로도 불리기를 원하지 않는다. 그냥 자신을 '나무수레'라고, "나무를 수레에 담고 어딘가로 가는 사람"이라고 생각해 주길 원한다는 이씨.

그 말을 듣고 있노라니 낡은 철제수레를 꼭 잡은 그의 때 묻은 두 손이 그려진다. 안경을 낀 부드러운 웃음 위로는 짙은 태양이 내리쬐고, 땀과 톱밥이 뒤섞여 엉겨 붙은 티셔츠. 그리고 다부진 두 팔에 들어간 힘까지. 수레를 끌어나가는 그의 모습을 상상하노라니 미소가 떠오른다.

그것은 단순한 열정이라기 보다는 묵묵한 노력 같다. "억지로 정체성에 몰두해 혼을 불어넣지도" 작위적인 어떤 이야기도 하지 않고, "하다보니 좋아서, 계속할 수 있을 것 같아서" "생계가 힘들 때도, 열심히 해도 잘 안될 때도 있지만" 이씨는 그 자리에서 계속 나무를 놓지 않았다. 그렇게 살아온 지 10년. "원대한 꿈이라고 생각하면 집도 짓고 싶고, 언젠가는 귀농도 생각했지만, 찾아보니 길게 안정적으로 할 수 있는 가구였다"고 이씨는 말한다.

▲자신을 '나무수레'라고 이름붙인 이경원씨. 예전 작업실에 있던 문짝이다

하자센터 달시장 블로그

작품보단, 가구를 만드는 그만의 '매력'

어떤 가구를 만들고 싶냐는 기자의 질문에 이씨는 "가구를 만드는 사람이지 작품을 만드는 사람이 아니다"고 운을 뗐다. 그는 "그 사람에게 쓰기 편하게, 늘 봐도 안 질리게, 오래 쓸 수 있는 그런 가구"를 만들고 싶다고 이야기했다.

오늘도 문래동 공방촌 한쪽 귀퉁이에서 이씨는 본드와 톱밥을 한가득 몸에 묻히리라. 그리고 나의 행복과 그 가구를 쓸 '남의 행복' 또한 생각하며, 다소 조금 삶이 고달파도 묵묵히 가구를 '한 땀, 한 땀' 새길 것이다. 진정 행복해보여서 좋았던 이씨. 그는 앞으로도 영락없이 '나무수레'를 이끄는 가구쟁이일 것이다.

▲지난 5월 말 열린 영등포 지역마켓 달시장에 참여해 물품을 파는 이경원씨

하자센터 달시장 블로그

덧붙이는 글 | 하자센터 달시장 공식블로그(http://dalsijang.tistory.com)에서 발행한 영등포 지역 예술가 인터뷰입니다. 달시장 블로그는 정기적인 공유를 통해 오마이뉴스의 많은 독자들과도 예술가, 지역주민, 사회적기업가들의 '삶'에 대한 이야기를 나눌 예정입니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

"한 달 정도는 만져야 이쁜 '아이'가 나오죠"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기