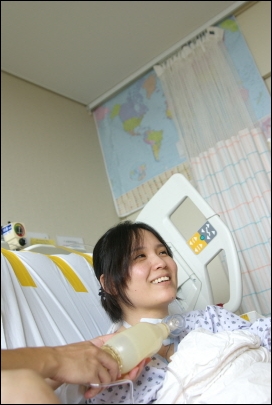

▲환하게 웃고있는 온유씨

이형섭

온유(24)씨는 현재 자가 호흡을 할 수 없다. 2001년 감기인 줄 알고 찾은 병원에서 폐에 혹이 있다는 오진을 내렸고 이후 수차례 수술을 받았다. 그 과정에서 삽입해 넣은

인공갈비뼈가 온유씨의 남아있는 갈비뼈를 부러뜨리는 등 여러 후유증이 그녀를 괴롭혔다. 그녀는 기계를 통해 산소를 공급받아야만 호흡이 가능한 상황이 됐고 2008년 9월부터는 상태가 악화돼 기계조차도 사용할 수 없게 됐다.

폐의 기능이 많이 떨어져 자가호흡을 할 수 없는 것은 물론, 한 번에 많은 양의 산소가 들어가는 기계를 사용할 수도 없는 상태가 된 것이다. 그 이후로 지금까지 온유씨는 봉사자들이 직접 산소를 손으로 불어 넣어주는 앰브라는 기구를 통해 호흡을 하고 있다.

계속 앰브만 누르다 보니 슬슬 지루해져 온유씨에게 말을 건넸다.

"아까부터 계속 하품하는 걸 보니, 많이 피곤한가 봐요.""어제 밤샘 봉사자가 살짝 조시더라고요, 그래서 잠을 잘 못 잤어요."

그러고 보니 온유씨가 잠들어 있는 순간에도 누군가는 옆에서 앰브를 눌러 산소를 계속 공급해야 했다. 한 순간이라도 앰브가 움직이지 않으면 그녀는 숨을 쉴 수 없기 때문이다. 내가 온유씨 병실을 찾은 시간은 오후 7시. 이 시간에 시작되는 앰브봉사는 오후 11시까지 계속되며 한 타임에 보통 3~4명, 적으면 1~2명의 자원봉사자가 앰브봉사를 한다.

오후 11시부터 다음 날 오전 9시까지 앰브 봉사를 맡은 '밤샘 봉사자'들은 간이침대에서 교대로 쪽잠을 자며 밤새도록 앰브를 누른다. 쉽지 않은 일이다. 그럼에도 불구하고 앰브봉사를 신청하는

인터넷 카페에는 밤샘 봉사자들의 신청이 끊이지 않는다.

3년 가까운 시간 동안 약 1만 6000여 명(두 번 이상 다녀간 이들 포함)의 자원봉사자들이 온유씨의 병실을 다녀갔다. 자원봉사자들은 단순히 앰브 봉사만을 위해 오는 것은 아니었다. 그들은 20대 여느 숙녀와 다름없는 온유씨와 수다를 떨고, 병실에서 처음 만난 다른 봉사자들과 친구가 돼 다음엔 함께 모여 온유씨를 찾아오곤 한다. 온유씨 병실이 여러 사람들을 잇는 '사랑방' 역할도 톡톡히 하고 있는 셈이다.

올해 초부터 봉사활동을 하는 김현숙(33, 회사원)씨는 "온유를 찾아오면서 전에는 몰랐던 사람들과도 많이 만나게 된다. 이 안에서 좋은 사람들을 만나 친해질 수 있어 좋다"고 말했다.

집에 마지막으로 다녀온 지 9년... "퇴원하면 브라질로 여행 갈거예요"자원봉사자 중 일부는 매주 고정으로 앰브 봉사에 참여한다. 매주 오는 이유에 대해 자원봉사자들은 하나같이 '온유가 보고 싶어서'라고 답했다. 봉사자가 아니라 '친구'로서 그녀를 찾아오는 것이다. 김도훈(26, 회사원)씨는 "온유가 옆집 동생같이 편안하다"며 "여기에 오면 내게도 보람 있고, 온유에게도 도움이 되기 때문에 계속 찾게 되는 것" 같다고 설명했다.

교대시간인 오후 11시가 다 되어갈 무렵 집으로 갈 채비를 했다. 문득 온유씨가 마지막으로 집에 갔던 때가 언제일지 궁금했다.

"집에 언제 마지막으로 갔어요?" "9년 전이 마지막이에요. 지금은 집이 이사 갔다는데, 이사 간 집은 한 번도 가보지 못했어요.""이사 간 집에 가보고 싶지 않아요?""그래서 친한 오빠들이 집이랑 학교, 놀이터, 동네 슈퍼까지 사진을 찍어서 가져왔어요. 아직은 어색하더라고요."

▲병실 벽면엔 세계지도가 걸려있다. 그녀는 퇴원하면 가장 먼저 세계여행을 가고싶다고 했다.

이형섭

온유씨 병실 한쪽에는 세계지도가 걸려있다. 왜 걸어놓았느냐고 물으니 다 나아 퇴원하면 가장 먼저 여행을 가고 싶어 세계지도를 걸어놓았단다.

"어디로 가고 싶어요?""브라질이요.""그래요? 왜요?""그냥, 제일 매력적인 사람들이 있는 나라가 브라질인 것 같아요."(웃음)여행기를 많이 읽었다는 온유씨는 여행에 상당히 관심이 많아 보였다. 병원에 있지 않았다면, 지금쯤 배낭을 메고 브라질행 비행기에 몸을 실었을 것이다.

비록 지금 당장은 여행을 떠날 수 없다고 해도 언젠가 온유씨가 브라질 명소를 배경으로 찍은 사진을 모두와 함께 보는 모습을 상상해본다.

병실에 함께 있는 동안 TV 음악프로에 자우림 밴드가 나오자 그녀는 "와! 자우림이다"라고 환호했다. 노래 잘하고 멋진 밴드라 좋아한다고 한다. 자막으로 나오는 가사엔 '그래도 나는 꿈을 꾸잖아, 이상한 이 세상에서도 이해할 수 없다는 듯 눈을 흘기는 네가 난 더 불쌍해'라고 적혀 있었다. 한창 꿈 많을 20대 소녀에게 딱 어울리는 가사다.

그녀가 하루 빨리 완쾌해 병원을 나와 '꿈 많은 20대 소녀 김온유'로 살아갈 수 있다면 얼마나 좋을까. 그녀 곁에서 진심을 담아 응원하는 1만 6000명의 친구들과 함께 바란다면 이 소망은 꼭 이루어지리라 믿는다.

여러분도 이 응원에 동참한다면 더할 나위 없이 큰 힘이 될 것이다. 함께 꾸는 꿈은 현실이 된다고 하지 않은가. 3년 동안 이어져 온 앰브 봉사자들의 '기적 같은 릴레이'는 한때 3개월 시한부 판정을 받았던 그녀를 지금까지 숨쉬게 했다. 그 기적의 마지막은 온유씨가 앰브를 떼어내고 건강한 모습으로 세계여행을 떠나는 것이길 바란다. 그녀와 함께한 모든 사람들의 소망처럼.

▲자원활동가들과 함께

이형섭

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자가 8월 16일, 23일, 27일 온유씨 병원에 들러 앰브 자원봉사를 한 뒤 작성한 것입니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기