▲베트남 기차의 내부 풍경. 마주보는 2층 침대 2개 놓인 칸이다. 생각보다 쾌적하고 편하다.

서영진 제공

두 번째로 베트남을 여행한 건 2011년 봄. 10개월 가량 이어졌던 마흔 살의 배낭여행. 그 첫 기착지가 태국이었고, 캄보디아 시아누크빌과 프놈펜을 거쳐 통통거리는 쪽배를 타고 국경을 넘어 베트남의 한적한 시골 마을 쩌우독에 도착했다. 아마도 3월 중순쯤이었을 게다. 거기서 다시 버스와 배를 타고 사이공까지 가는 데는 한나절이 더 걸렸다.

취향의 문제겠지만, 버스보다는 배, 배보다는 기차여행을 선호해왔기에 시베리아 횡단 열차보다는 덜 하지만, 나름 유명한 베트남 종단열차를 타고 남쪽 출발지 사이공에서 북부 종점 하노이까지 달려보고 싶었다. 총연장 1726km, 평균 시속 50km, 사이공에서 하노이까지 소요 예정시간 33시간 30분. 여유로운 일정이었기에 그 코스를 3번에 나누어 베트남 땅을 거슬러 오르기로 했다. 사이공-냐짱(나트랑), 냐짱-후에, 후에-하노이의 스케줄.

배낭여행자를 위한 베트남의 인프라는 2003년보다 훨씬 좋아져 있었다. 야간버스와 전세버스가 거미줄처럼 촘촘한 망을 이뤄 유명 관광지를 이어놓았고, 가격 또한 저렴했다. 제휴된 호텔이나 게스트하우스 앞에 내려주니 숙소를 구한다고 고생할 필요도 없다. 그럼에도 같은 구간을 갈 경우 기차티켓 가격이 20달러라면 버스는 10달러에 불과했다.

10달러라면 대략 1만 원. 장기여행자에겐 적지 않은 돈이다. 그러나 그 차이는 '바깥 풍경 하나 보지 못하고 밤을 새워 달리는 야간버스보다는 남중국해의 넘실대는 푸른 파도를 오른쪽으로 끼고 달리는 기차가 훨씬 낭만적'이라는 내 생각을 바꾸지 못했다.

결과적으로 말하자면 내 선택은 그다지 나쁘지 않았다. 서울처럼 시끌벅적하고 매연 가득한 호찌민(사이공)은 매력이 많지 않은 도시. 밤거리 풍경도 서울의 홍대 입구나 명동과 별반 다를 바 없었다. 이틀을 그곳에서 머물고 멋들어진 거대 해변이 유혹하는 냐짱을 향하는 기차에 올랐다.

8~10시간이 소요되는 구간. 왜 편차가 이렇게 큰 것인가 궁금해할 필요는 없다. 외국에 나가보면 한국의 KTX와 새마을호, 무궁화호 기차가 얼마나 깨끗하게 관리되고, 정확하게 시간을 지켜 운행되는지 깨닫게 된다.

지금까지 인도와 태국, 베트남과 터키, 이란과 알바니아, 슬로베니아와 오스트리아, 이탈리아와 세르비아, 헝가리와 보스니아 등지에서 기차를 타봤다. 그중 어떤 기차도 한국의 기차만큼 깨끗하지 못했다. 연착? 이건 말을 말자. 인도 기차는 오는 게 도착 시간이고, 목적지에 멈추는 그 시간을 누구도 예측하지 못한다. 대여섯 시간 연착은 기본. 승객들도 1~2시간 늦는 것엔 화도 내지 않는다. 본론에서 벗어나니 각설하고.

▲베트남 남부의 해변 냐짱(나트랑). 거대한 규모의 해수욕장이나 이용하는 사람은 드물었다. 그 한적함이 좋았다.

서영진 제공

베트남 종단철도의 사이공-냐짱 구간은 듣던 대로 아름다웠다. 식당칸에 앉아 쌀을 주정으로 빚은 독특한 향미의 맥주 '333'을 두어 병 마셨다. 냐짱-후에 구간처럼 사파이어같이 푸르게 반짝이는 남중국해의 바다를 오른쪽 옆구리에 끼고 달리는 즐거움은 없었으나. 베트남의 진짜 시골풍경을 눈에 담는 호사를 누렸다. 다른 안주도 필요 없었다. 풍광 하나만으로도 충분했다.

이윽고 도착한 냐짱. 거기서 4일을 머물렀다. 길이가 10리에 이른다는 해변에 사람이 예닐곱 명밖에 없는 폭우 이후의 한적함이 좋았다. 베트남 커피가 좋다던데, 나는 커피를 안 마시니까 홍차에 우유를 섞은 밀크티를 홀짝이며 하루내내 바다만 바라보던 날도 있었다. 얼마나 무료했으면 나중에는 생각이 뻗어 나가 내 전생까지 궁금해졌다.

▲냐짱을 즐기는 특별한 즐거움 '냐짱 보트 트립'. 각국에서 온 친구들과 사귈 수 있는 좋은 기회도 된다.

서영진 제공

햇살이 좋았던 날은 7달러를 주고 '냐짱 보트 트립'를 나갔다. 돈 7천 원에 허름한 목선이나마 온종일 배를 태워주고, 반찬이 10가지가 넘는 점심을 차려주고, 튜브를 타고 물 위에 떠 있으면서 마시라고 포도주까지 준다. '이건 밑지는 장사 아닌가'라는 괜한 걱정이 들 정도로 초특가였다.

그리고 보트 트립 다음 날. 된장찌개를 먹으러 들어간 현지 한국식당에서 절대 잊을 수 없는 이름 하나를 발견했다. 교민을 상대로 발행되는 조잡한 신문에서였다. 보 티 사우(Vo Thi Sau).

호찌민, 보 구엔 지압 못지않은 베트남 소녀 '보 티 사우'

▲베트남 해방의 영웅 중 한 사람인 열일곱 소녀 보 티 사우.

Google

붕따우 성 덧더 현 출신. 한국이라면 부모 앞에서 공부 힘들다고 투정이나 부릴 17세의 나이에 총살당함.

보 티 사우가 살던 시대는 프랑스가 베트남을 지배하던 때. 겨우 14살 나이에 무장해방운동에 참여한 소녀는 시장에서 폭탄을 던져 민족을 배반하고 친프랑스 정책으로 일관하던 고위관료 하나를 폭사시켰다. 곁을 지키던 20여 명의 프랑스 군인들도 다쳤다. 유사한 사례를 한국에 적용하자면 이봉창이나 안중근의 거사에 비교할 만한 쾌거.

그러나 그건 베트남 입장에서 생각할 때지, 당연지사 프랑스는 그렇게 받아들이지 않았다. 식민지 베트남에서 열린 프랑스 법정은 겨우 열일곱 소녀에게 사형을 선고했다. 홍세화가 말한 바 '프랑스식 똘레랑스(관용)'가 그녀에겐 적용되지 못했다. 그런데 죽음 앞에 선 이 소녀의 태도가 베트남 해방운동의 지울 수 없는 전설을 만들었다고 한다.

형 집행의 날. 수천의 베트남 사람들이 지켜보는 가운데 검은 천으로 눈을 가린 보 티 사우가 사형 집행장으로 끌려 나온다. 열일곱, 아이 티를 벗지 못한 소녀에게 집행인이 묻는다.

"마지막으로 하고 싶은 말이 있는가?" 이에 보 티 사우는 두려움 하나 없는 의연한 눈빛과 어투로 이렇게 말했단다.

"눈가리개를 풀어라. 내 조국의 산천을 보며 당당하게 죽겠다."

▲냐짱이었던가? 아니면 후에였던가? 우연히 발견한 거리의 이정표. 적힌 이름이 '보 티 사우'다. 그녀가 이렇게라도 기억되는 게 반가웠다.

홍성식

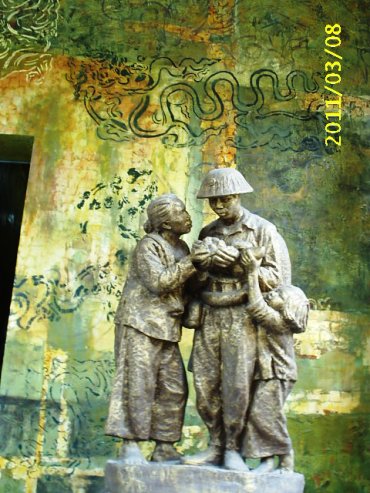

▲이 그림 역시 대불, 대미항쟁에 있어 남성과 똑 같은 몫을 해낸 베트남 여성들의 강인함을 드러내려는 의도에서 만들어졌을 것 같다. 역시 사이공 갤러리에서 만났다.

홍성식

1935년에 태어나 1952년에 죽은 보 티 사우. 냐짱 시내엔 번듯한 인민위원회 혹은, 공산당사로 추정되는 건물이 몇 있다. 그 앞에는 길이를 가늠키 어려운 고급 리무진이 주차돼 있었고, 외국인은 그 안으로 들어갈 수도, 사진을 찍을 수도 없다.

호찌민과 보 구엔 지압처럼 명망가만이 아니다. 베트남은 보 티 사우 같은 사람들의 힘으로 건설된 국가다. 비단 대불 항쟁시기뿐 아니다. 미국과의 전쟁 시기에도 베트남의 나이 어린 여성들은 가녀린 몸을 둘러싼 아오자이 속에 폭탄을 숨기고 미군과 동반 폭사하기를 주저치 않았다고 한다.

베트남은 그렇게 만들어졌고 지켜진 나라다. 제 땅을 강점하고, 제 민족을 억압하는 자들에게 의로운 분노를 했던 사람들이 건설한. 세월은 흘러 베트남은 프랑스와 미국의 지배를 벗어나 독립했다. 전쟁의 폐허에서 도시마다 새롭게 건물을 세웠고, 21세기엔 '이념'보다 '경제'에 더 큰 방점을 찍고 있다.

그런데 궁금한 것 하나. 권위를 상징하듯 직각으로 깎아 세운 웅장한 공산당사나 인민위원회 건물 안에서 에어컨을 쐬며 근무하다 리무진을 타고 저택으로 돌아가는 베트남 당 간부나 고위관료는 아직도 '보 티 사우'의 이름을 기억하고 있을까? 좀 더 나가보자. 한국의 국회의원과 장관들은 포즈가 아닌 진정한 마음으로 안중근과 이봉창을 존경하고 있을까?

▲베트남의 강인한 여성을 형상화한 듯한 조형물. 사이공 갤러리에서 만났다.

홍성식

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

<아버지꽃> <한국문학을 인터뷰하다> <내겐 너무 이쁜 그녀> <처음 흔들렸다> <안철수냐 문재인이냐>(공저) <서라벌 꽃비 내리던 날> <신라 여자> <아름다운 서약 풍류도와 화랑> <천년왕국 신라 서라벌의 보물들>등의 저자. 경북매일 특집기획부장으로 일하고 있다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기