▲승강장과 열차 사이의 거리가 넓을수록 노약자를 비롯한 장애인들에게 매우 위험하다. 사진은 3호선 충무로역.

유성애

"이 역은 승강장과 열차 사이 간격이 넓으므로, 열차를 타고 내리실 때 조심하시기 바랍니다."

엘리베이터를 타고 내려온 지하철 안, 눈앞에서 두 대의 열차를 그냥 보냈다. 열차와 승강장 사이 거리가 생각보다 넓어 휠체어를 탄 채로 건너기가 두려웠기 때문이다. '휠체어가 승강장 사이에 빠지면 어떡하나, 기관사가 그걸 모르고 그대로 출발하지는 않을까' 하는 상상도 들었다.

승강장 사이 간격은 주로 승강장 형태가 곡선일 경우 넓다. 내가 타려는 3호선 금호역과 두 정거장 거리에 있는 충무로역의 승강장 틈새 간격을 확인한 결과 무려 19cm에 달하는 곳도 있었다.

작년 10월에는 서울 동대문역사문화공원역의 승강장 틈새로 6살 꼬마아이가 떨어져 머리를 다치기도 했다. 성북장애인자립생활센터에서 활동하는 김정(35, 뇌병변장애1급)씨는 "지하철과 승강장 사이에 휠체어 바퀴가 빠져 아예 앞으로 고꾸라졌던 적도 있다"고 말했다.

세번째 도착한 지하철의 문이 열리자 심호흡을 한 뒤 리모컨 키를 앞으로 꺾었다. "쿵,쿵." 전동휠체어의 앞·뒷바퀴가 승강장 사이로 빠졌다 올라오며 큰 소음을 냈다. 몇 번 바퀴가 소리를 낸 뒤에야 지하철에 탈 수 있었다. 소리에 놀란 사람들이 쳐다봤지만, 내겐 휠체어가 위 아래로 흔들리며 허리에 가해진 아픔이 더 컸기 때문에 신경쓸 틈이 없었다.

스트레칭도 할 겸 허리를 양쪽으로 돌리니 "뚜둑"하며 관절 꺾이는 소리가 났다. 그런 내가 측은했는지 한 할머니가 말도 없이 다가와 아무렇게나 풀린 내 목도리를 정성껏 여며주기 시작했다. 호의는 고마웠지만, 한편으로는 동정받는 듯한 느낌도 들어 유쾌하지만은 않았다.

마주친 시선을 애써 피하는 사람들 휠체어를 타고 이동해보니 장애인을 대하는 사람들의 반응은 세 가지 정도였다. 무심하거나, 주시하거나, 모르는 척 하거나. 꼬마아이나 노인은 아예 대놓고 나를 뚫어져라 쳐다봤고, 그 외 다른 사람들은 평소처럼 무심하거나 그도 아니면 애써 시선을 피하고는 했다.

개인적으로는 세번째 반응이 가장 신경 쓰였다. 퇴근하는 직장인들은 나를 흘깃거리며 보고 있다가도 눈이 마주치면 안 보던 척 다른 곳으로 눈을 돌렸다. 내가 탄 휠체어를 가리키며 "저게 뭐야, 엄마?"하는 아이의 물음에, 아이 손을 잡고 일부러 걸음을 재촉하는 아주머니도 있었다. 차라리 일반인들처럼 자연스럽게 지나치는 것이 오히려 마음은 더 편했다.

▲지하철 내에서 눈이 마주친 사람들은 못 본 척 시선을 돌리곤 했다.

유성애

대중교통을 이용하는 것이 쉽지 않으리란 점은 어느 정도 예상했던 일이다. 하지만 '생리현상'이 문제가 될 줄은 전혀 예상하지 못했다. 휠체어에 오래 앉아 있다 보니 소변이 마려웠는데 지하철에서는 장애인 화장실을 찾기가 쉽지 않았다. 분당선 강남구청역의 경우 화장실 내부에 장애인 전용 칸이 있었음에도, 외부에 '장애인화장실'이 있다는 표시를 해놓지 않아 한참을 찾아 헤매야 했다.

나중에 알아보니 이는 실제 장애인들도 겪고 있는 문제였다. 특히나 보조인의 도움 없이는 화장실 이용이 불가능한 장애인의 경우 더욱 그랬다. 성북 장애인 보장구센터의 이정진씨는 "같은 문제로 고민하는 장애인들을 여럿 봤다"며 "한 장애인(뇌병변) 형은 집 밖에 나오면 화장실 가야 할까봐 물이나 커피 같은 음료수 종류는 아예 입에 대지도 않더라"고 덧붙였다.

작년 5월 일부개정된 '장애인·노인·임산부등의편의증진보장에관한법률'에 따르면, 공공 지하철 내 장애인 화장실 설치는 의무일 뿐 아니라 남녀구분도 반드시 표시해야 한다. 하지만 지난해 남녀 구분이 없는 지하철 역사내 장애인 화장실은 약 30%에 달했다.

장애인으로 '살아본' 하루... 장애인에겐 평생의 고통 마침내 도착한 안국역. 날은 이미 어두워지고 있었다. 역에서부터 친구가 기다리고 있는 삼청동 카페에 가려면 성인 걸음으로 10여 분 정도를 더 이동해야 한다. 아직 눈이 녹지 않은 인도는 그대로 얼음이 얼어 휠체어로 지나가기가 더욱 어려웠다.

깨진 보도블록을 비롯해 인도가 끝나고 시작할 때마다 나오는 작은 턱들이 하나하나 다 장애물이었다. 인도에 눈을 쌓아놓거나 차를 주차해둔 경우도 많아서 하는 수 없이 차가 다니는 도로 가장자리로 지나가야만 했다. 삼청동에는 횡단보도에 신호등이 설치되지 않은 곳도 많았다. 휠체어에는 속도 제한이 있어 차와 마주쳐도 빨리 피하기가 어렵다. 쉴 새 없이 달리는 차를 피해, 요리조리 도로를 건너가는 사람들이 부러웠다.

무엇보다도 힘들었던 건 '경사진 인도'를 이용할 때였다. 전동휠체어의 브레이크로 조종 가능한 위아래(상-하) 경사보다는 양옆(오른쪽-왼쪽)으로 경사진 경우가 더욱 위험했다. 특히나 도로가 오른쪽으로 기울어 있어 휠체어와 몸도 오른쪽으로 기운 상태인데, 마침 그 쪽으로 차들이 쌩쌩 달리는 도로가 지나갈 때는 정말 생명의 위협을 느꼈다. 자꾸만 오른쪽으로 헛도는 바퀴 탓에, 자칫하다 앉은 채로 넘어져 차에 치이면 '끝장'이라는 생각도 들었다. 차라리 취재를 포기하고 일어서서 걸을까 하는 생각마저 들었다.

▲삼청동 도로. 인도에 차가 주차돼있어 이동이 매우 어려웠다.

유성애

카페에 도착한 시간은 완전히 어두워진 오후 6시 45분경. 총 1시간 45분이 걸린 셈이다. 내가 출발한 분당선 강남구청 역부터 카페 옆의 삼청동 주민센터까지, 포털의 길찾기 서비스로는 최단 시간 '약 44분'이 걸린다는 결과가 나왔다.

하지만 휠체어로 탈 수 있는 저상버스가 없어서, 지하철 엘리베이터를 찾아 헤매느라 소요된 시간은 총 105분이었다. 일반인이 '44분'이면 올 거리를 휠체어로는 약 2배의 시간이 걸려서야 도착할 수 있었다.

하루 종일 휠체어에 앉아 장애인으로 지내본 하루. 내겐 '잠깐의 불편'이 누군가에겐 '평생의 고통'이라는 생각이 들었다. 전국의 주요도시 중 서울은 그나마 장애인을 위한 편의시설이 잘 구비돼 있는 축에 속한다. 장애인들이 거리에서 잘 보이지 않는 이유는 이들이 없어서가 아니라 바깥으로 '못 나오는' 것이 현실이기 때문이다. 대한민국 땅에서 장애인으로 살아가는 것은 아직도 여전히 '형벌'에 가까웠다.

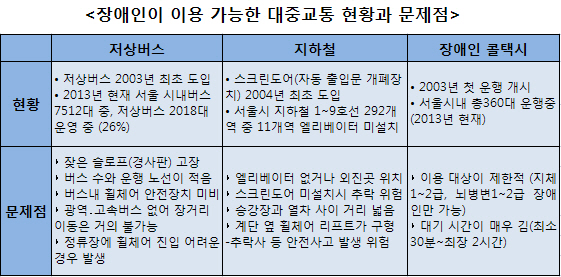

▲장애인이 이용가능한 대중교통(저상버스, 지하철, 콜택시)의 현황과 문제점.

유성애

한편, 저상버스 노선이 적다는 지적에 서울시 버스정책과 김아무개 주무관은 "기본 9년인 (버스)차량 수명이 만료해야만 저상버스를 도입할 수 있다"며 "저상버스가 장애인들이 원하는 만큼 전 노선에 분포하지 않을 수도 있다"고 말했다. 서울시에서 관리하는 지하철의 경우 1~9호선에 위치한 292개 역 중 11개역은 여전히 엘리베이터가 없는 상황이다.

18일 현재, 장애인들은 5호선 광화문 역 내에 천막을 치고 '장애등급제 폐지' 등을 외치며 182일째 농성 중이다.

▲장애인단체, "활동보조인 없으며 죽게 됩니다"전국장애인차별철폐연대 소속 회원들이 1월 17일 오후 서울 종로구 삼청동 한국금융연수원 내 마련된 대통령직 인수위원회 앞에서 기자회견을 열고 장애인 권리 보장을 위해 장애등급제와 부양의무제 폐지를 요구하고 있다.

유성호

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

라이프플러스 에디터. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Let's find hope!

공유하기

"이러다 죽을 수도!"...서울시내에서 공포체험

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기