▲4일 지우드의 기타 공장. 한 기술자가 기타 넥 작업을 하고 있다.

김동환

지난 4일 인천시 부평구 청전동의 한 공장. 문을 열고 들어가자 미세한 나무먼지가 콧속으로 빨려 들어왔다. 작업대 위에는 오뚝이 같은 몸매를 한 드래드넛 기타가 틀 속에 누운 채로 매끈한 속살을 드러내고 있었다.

그 옆으로는 단판 통나무를 구부려 옆면을 만들고 앞뒤를 붙인 '올솔리드' 기타들도 보였다. 완성된 이 기타의 소비자 가격은 약 100여만 원. 구매자가 원하는 조건으로 일일이 기타 사양을 맞춰주는 '커스텀 기타'의 가격은 160만 원대부터 주문내용에 따라 천차만별이다. 최근 너나 할 것 없는 불황 속에서도 이곳이 소화하는 고가 악기 주문량은 되레 늘고 있다.

어쿠스틱 기타를 전문적으로 생산하는 이 중소기업의 이름은 '지우드'. 지난 2007년 국내 기타시장 1위 업체이던 콜트가 대규모 정리해고를 감행할 때 나온 기타 제조 기술자들 7명이 모여 만든 회사다.

콜트 중국 이전이 부른 국내 기타 시장 '르네상스'2007년은 국내 악기시장에 잊혀지지 않는 한 해였다. 연매출이 1500억 원에 이르던 세계 최대의 통기타 제조업체인 콜트악기는 이 해에 소속 노동자들을 해고하고 이듬해 폐업을 선언했다. 생산기지를 국내에서 중국과 인도네시아 등 인건비가 더욱 저렴한 해외로 옮기기 위한 조치였다.

콜트의 공장 이전은 몇 가지 '나비효과'를 낳았다. 우선 숙련된 노동자들을 버리고 중국으로 떠난 콜트는 몇 년간 품질저하 논란에 시달려야 했다. 독점에 가까운 수준으로 시장을 지배하던 1위 업체가 흔들리자 성음, 덱스터 등 후발 업체들의 몫이 늘면서 한층 치열한 경쟁 구도가 만들어졌다.

콜트 해직 노동자들은 다양한 길을 걸었다. 다른 기타 공방에 취직한 이도 있고 아예 의기투합해 회사를 설립한 기술자도 있었다. 실업자가 되어 기타 제작과는 전혀 상관없는 일을 새로 시작한 사람도 많았다.

이 과정에서 소규모 공방들이 많이 생겨났다. 지우드도 그렇게 생겨난 업체 중 하나. 이런 업체들은 상대적으로 비중이 작았던 국내 시장을 공략하기 시작했다. 한상훈 지우드 사장은 "큰 회사들은 생산량을 바탕으로 OEM 생산을 주로 했고 10명 내외의 기술자들이 있는 공방들은 아무래도 수출보다는 내수 시장을 공략할 수밖에 없었다"고 설명했다.

▲한 노동자가 지우드에서 생산한 커스텀 기타들을 정리하고 있다.

김동환

전문성을 갖춘 소규모 공방들은 고품질 전략을 썼다. 어차피 단시간 내에 많은 기타를 만들 수 없으니 커스텀 기타 등 고품질의 기타를 높은 단가에 생산하는 방식이었다. 높은 단가라고는 하지만 기존에 대형 브랜드들이 시장에 형성해놨던 가격보다는 상당히 낮은 수준이었다.

선택의 폭이 넓어진 소비자들은 '올솔리드' 등 고급 기타들에 관심을 가지기 시작했다. 오디션 프로그램 등의 영향으로 2011년 전후로 불었던 '통기타' 열풍은 기타 내수시장에 더욱 활력을 불어넣었다.

한 중견 기타업체 직원은 "이전에는 고급기타라고 해 봐야 탑솔리드(몸체에서 상판 이외의 부분이 합판으로 만들어진 기타) 정도였는데 지금은 올솔리드 기타도 곧잘 팔린다"며 "이전보다 소비자 구입폭도 다양해졌고 눈높이도 높아졌다"고 설명했다.

이같은 변화의 시초가 국내 기타 기술자들에게 큰 아픔을 안겼던 콜트의 공장 이전이라는 사실은 다소 이색적이다. 한 사장은 "콜트가 계속 (한국에) 있었다면 지우드는 만들어지지 않았을 것"이라고 털어놨다.

▲김종선 이사가 사포를 이용해 기타 리드를 넥 크기에 맞게 갈고 있다.

김동환

국내 업체 '지우드'... 품종 다변화로 꾸준한 성장경쟁이 가능해진 국내 기타 시장에서 지우드가 택한 길은 품종 다변화였다. 주문 생산 방식의 커스텀 기타만 고집하는 데는 한계가 있다는 계산을 한 것. 한 사장은 "초기에는 커스텀 기타만 월 30대 정도 만들었는데 수량도 너무 적고 악기점에 유통마진도 줘야 해서 운영하기가 어려웠다"면서 "그래서 올솔리드 기타를 만들기 시작했다"고 설명했다.

올솔리드 기타는 고품질의 나무를 사용한다는 점을 빼면 보급형 기타와 만드는 과정이 크게 다르지 않다. 가장 먼저 지판이 달린 길다란 기타 '넥'과 울림통의 전·후판을 가공하고 울림통을 조립한다. 그 다음에 울림통과 넥을 결합하고 두 차례에 걸친 연마와 광택 작업을 진행한다. 마지막으로 태엽 모양의 기타 헤드를 조립하고 줄을 끼우면 완성이다.

올솔리드의 장점은 주문식 기타에 비해 제작 기간이 짧다는 것이다. 개별 제작이 불가피한 커스텀 기타가 만드는 데 2~3달 정도 걸리는 반면 올솔리드는 20일 정도면 한 대가 생산된다.

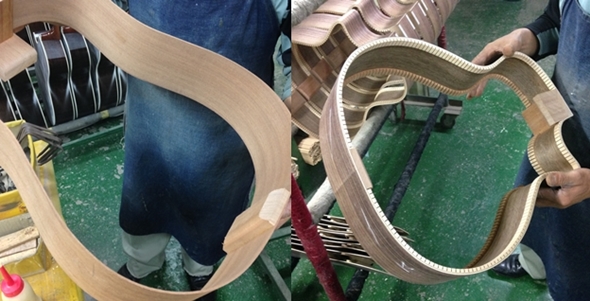

▲좌측이 올솔리드 기타의 측판. 우측은 탑솔리드 기타에 들어가는 합판으로 만들어진 측판.

김동환

울림통 전판(기타줄이 있는 부분)만 고급 목재를 쓰는 '탑솔리드' 기타는 제작 기간이 더욱 짧다. 전판을 제외한 부분을 대규모 생산이 가능한 공장에서 합판 목재를 이용해 제작한 후 작업하기 때문. 지우드는 지난 2011년부터 탑솔리드 기타도 생산하고 있다. 올해 6월에는 핑거스타일 주법에 최적화된 전용 기타도 출시했다.

국산 고급형 기타 제조사로 자리잡은 지우드 브랜드와 차이를 둔 보급형 브랜드도 추가로 만들 예정이다. 한 사장은 "탑솔리드 기반으로 제작 공정을 줄여서 가격을 중저가 수준으로 낮출 수 있는 방법을 고민하고 있다"고 말했다.

탑솔리드부터 커스텀 기타까지 높은 품질을 가진 다양한 기타를 생산하면서 기타 동호인들 사이에 난 '입소문' 덕에 매출도 증가세다. 국내 기타시장은 통기타 열풍이 잦아들면서 조금씩 위축되는 모양새지만 지우드는 매년 15~20% 정도 매출이 꾸준히 늘고 있다.

▲자재실에 있는 목재들을 설명하는 한상훈 지우드 사장.

김동환

"눈높이 높아진 국내 소비자들... 중국산 저가 기타도 위협"올솔리드 기타 한 대가 나올 때까지 걸리는 시간은 20일 정도지만 기타 제작에 필요한 시간은 사실 그보다 훨씬 길다. 고급형 기타의 핵심 중 하나는 울림통을 만드는 나무의 재질인데 외국에서 수입된 나무 판재를 1년 이상 건조시켜야 비로소 기타 제작이 가능한 수준이 되기 때문이다.

그런 측면에서 지우드의 자재보관실은 공장 내부에서 가장 독특한 인상을 주는 곳이었다. 아프리칸 블랙우드, 유러피안 스프러스, 마다가스카, 마호가니 등 고가의 기타용 목재가 상당량 쌓여있었기 때문.

아프리칸 블랙우드와 유러피안 스프러스는 하이엔드급 기타에 사용되는 목재다. 한 사장은 "가수 10cm가 공연 및 앨범 녹음용으로 사용하는 악기도 우리가 공급하고 있다"고 덧붙였다.

▲기타 전·후판. 갈빗살처럼 붙어있는 나무 막대는 음향목으로 위치와 모양에 따라 기타의 음색을 좌우하는 역할을 한다.

김동환

한켠에서 울림통 연마 작업을 하고 있던 공장장 김종선 이사는 "국내 기타 구매자들의 눈높이가 높아져 있어서 그걸 쫓아가지 못하면 뒤떨어진다"면서 "품질과 직결되니까 자재에 신경을 많이 쓰는 편"이라고 설명했다.

국내 업체들과의 경쟁도 경쟁이지만 최근 급부상한 중국 기타 수준도 위협이다. 대규모 시설투자 효과가 품질로 나타나고 있는 데다 결정적으로 가격이 저렴하기 때문. 지우드가 생산하는 올솔리드 기타의 가격은 75만 원대부터 시작하는 반면 콜트의 자회사인 '파크우드'의 중국 생산 올솔리드 기타는 40~50만 원대부터 판매되고 있다.

"국내 시장은 경쟁이 눈에 보이니까. 열심히 안 하면 살아남을 수 없고 중국에도 밀려요. 중국 기타가 몇 년 사이에 상당히 수준이 높아졌어요."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

공유하기

"가수 '10cm'가 쓰는 기타도 우리가 만듭니다"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기