▲맛있는 고들빼기 김치, 아내가 나를 위해 만든 음식이 아니다.

신광태

"웬 약?"

"의사가 먹으래…."

"그 의사 돌팔이 아냐. 밥 대신 약을 먹으라면 몰라도, 뭐가 이렇게 많냐?"지난 26일 늦은 저녁시간, 퇴근 후 집에 돌아왔을 때 가장 먼저 눈에 뜨인 건 탁자 위에 수북이 놓인 약봉지였다. 약간 과장해, 한 보따리는 되는 듯했다.

"위가 쫌 헐었대…."

"쫌 헐었는데 이렇게 많은 약을 먹어야 한다면, 위궤양 앓는 사람은 한 가마니는 먹어야겠네."무표정인 아내에게 시덥지 않은 농담을 건넸는데 대꾸가 없다. 신경성이란다. 평소 같으면 '하루 종일 별로 하는 것도 없으면서 뭔 신경을 그렇게 많이 쓰셔서 위까지 망가지셨을까'라고 깐죽거렸을 테지만, 분위기가 그게 아니다. 평소 아내가 내색을 안 해서 그렇지, 남편과 아버지(나한테는 장인어른) 중간에서 얼마나 맘고생이 심했겠나.

평생의 탄광생활, 얻은 건 진폐증 김현숙. 아내의 이름이다. 1990년 내 나이 서른에 그녀를 강원도 산골 탄광촌에서 처음 만났다. 강원도 정선군 고한읍은 나의 첫 발령지였다. 밖에 출장이라도 다녀오는 날이면 누군가 일부러 내 얼굴에 검정색 분가루를 뿌려 놓은 것처럼 까맣게 되곤 했다. 겨울을 알리는 첫눈에 대한 환상도 보기 좋게 깨졌다. 공기 중의 까만 석탄 분진이 눈과 섞여 내렸다. 하얀 눈이 아닌 엷은 회색 눈이 내린다는 표현이 정확했다.

내게만 그렇게 보였을까. 남녀노소 모두 시커먼 사람들 틈에 유독 빛나는 한 여인이 있었다. 사랑을 키워나간 우리는 이후 오늘까지 부부라는 이름으로 정확히 24년을 같이 살았다.

"아빠를 우리가 모시면 안 될까? 내가 맏딸이잖아…."

"뭔 소리야. 장인어른이 우리랑 사시는 게 편하실 것 같아?"며칠간 아내가 나를 바라보는 표정이 묘했다. 무슨 눈빛인지 안다. 어려운 말을 꺼내기 전에 짓는 표정. 2004년 어느 날 아내는 한동안 망설이다 결심한 듯 장인어른을 모시자는 제안을 했다. 난 '불편하시지 않을까?'라고 말했지만, 사실 그 불편은 '내 불편'이었던 거다. 이야기의 결론이 원위치 되길 수십 번, 몇 시간의 대화 끝에 방을 하나 얻어드리는 것으로 이야기를 마무리했다. 장인어른에겐 딸 셋과 아들이 하나 있으나, 장모님과 결별 이후 그나마 자립한 자식은 큰딸인 아내가 유일했다.

장인어른은 탄광촌에서 태어나 자라고 늙으셨다. 젊었을 때부터 막장에서 석탄 캐는 일을 하다 기침이 나면 밖에서 탄 고르는 일을 번갈아가며 하셨단다. 반평생을 탄광에서 보내신 셈이다. 그래서 얻은 건 진폐. 폐에 석탄이 쌓여 생긴 병이라고 했다. 공기가 맑은 곳에서 지내는 것이 필수라는 의사의 권고에 따라 아내는 우리가 사는 강원도 화천으로 모시기로 했다. 1년여 만에 만난 장인어른은 10년은 늙어 보였다. 야위신 모습이 마치 키 큰 겨울나무를 닮았다.

아내의 모습에서 내 불효를 생각했다

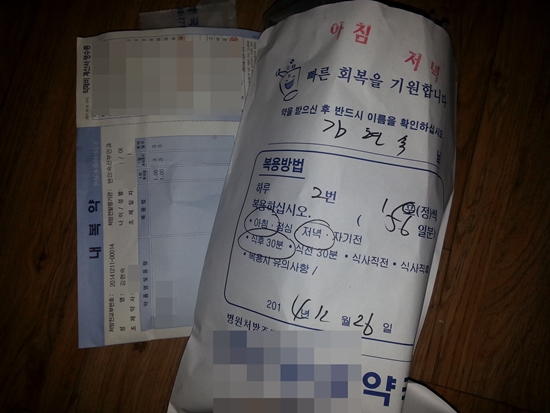

▲아내가 약을 잔뜩 가지고 왔다. 위장이 헐었기 때문이라고 했다.

신광태

"추운데 왜 밖에 나오셨어요?"몇 년 전, 읍내에서 우연히 마주친 장인어른은 극구 나를 외면했다. 만나선 안 될 사람이라도 본 것처럼 빨리 가던 길을 가라는 손짓을 했다. 어르신은 수레를 끌고 계셨다. 흘낏 들여다 보니 수레 안에는 박스들이 가지런했다. 장인어른은 폐지를 줍고 계셨다. 행여 사위에게 누가 될까봐 애써 외면하려 하신 거다.

"오늘 아빠 만났다며? 말리는데 자꾸…."

"괜찮아, 남들에게 피해를 주지 않으면 되지 뭐. 대신 알아서 용돈 좀 더 드리지?"집 안에서 답답함을 느끼셨을 게다. 결국 장인어른이 생각하신 건 수레 하나를 구입해 버려진 폐지를 줍는 일이었나 보다. 평생 탄광에서 일을 해오신 분이 손을 놓고 있으니 얼마나 답답하셨겠나. 자신을 숨기기 위해 모자를 깊게 눌러쓰신 모습. 그러나 이후 한 번도 읍내에서 폐지를 줍는 장인어른을 뵌 적이 없다.

"웬 불고기 냄새?"

"응! 아빠 드리려구."

"내껀?"어느 휴일 낮잠을 잤다. 시장기가 돌아서였을까, 향긋한 불고기 내음에 잠을 깼다. 마른 산나물 볶음, 콩나물 무침에 불고기 요리까지 만들고 있는 아내의 뒷모습이 보였다. '역시 내 마음을 안다'는 듯한 내 환호에 아내는 "미안하지만…"이란 단서를 붙였다. 처음 겪는 일도 아닌데, 솔직히 서운한 마음이 들지 않았던 건 아니다. 늘 나보다 장인을 먼저 챙기는 것에 대해 내심 불만이 없었던 것도 아니다. 그러나 난 남자다운 척 '잘했다'는 표정을 지어야 한다.

'아내가 장인어른께 하는 것의 10분의 1만큼만 내가 어머니께 했어도 후회는 덜 할 걸….'형님이 계시다는 핑계로 어머님 살아생전 단 한 번도 뭔가를 해드린 적이 없다. 내가 하지 못한 효도를 아내에게서 본다.

"애들이 커서 비좁기도 하고, 우리 이 집 아빠 살게 해드리고 월세 얻어 나갈까?"

"아~ 또 뭐냐? 진짜 더 이상은 안 된다."내 부모가 아니란 생각이 깔려 있었나 보다. 느닷없는 아내의 제안에 벌컥 화부터 냈다. 한동안 망설임 끝에 어렵게 꺼낸 말이란 것도 안다. 그런데 그건 아무리 생각해도 아니다 싶었다. 며칠간 우리 부부의 대화는 단절됐다.

장인어른이 사시는 전셋집은 블록으로 급조한 1970년대 새마을 주택이었다. 바닥에 보일러를 깔았다지만 한겨울 낡은 벽 사이로 칼바람이 숭숭 들어왔다. 가끔 진하게 토해내는 어르신의 기침 횟수가 잦아졌다. 우리가 살던 9평짜리 작고 허름한 아파트. 아이들 때문에 보다 넓은 공간이 필요하다는 생각도 했다. '죽어도 못 오겠다'는 어르신을 설득해 결국 집을 내어드리기로 했다.

부녀의 모습이 꼭 영화 <국제시장>을 닮았다

▲아내와 장인어른을 위해 영화 <국제시장>을 보여드렸습니다.

신광태

"아버지가 요즘 식사를 통 안 하시네…."아내는 벌써 10년째 하루가 멀다 하고 반찬과 밥을 지어 나른다. 가끔 '남편은 굶어 죽든지 말든지 아버님만 챙기냐?'는 투정도 부리지만 아내의 정성이 눈물겹도록 대견하다. 요즘 세상 저런 사람도 있나 싶을 정도다. 아내의 표정이 밝은 날은 그나마 장인어른께서 진지를 잘 드신 날이고, 그렇지 않은 날은 그 반대의 경우다.

"산천어시네마에서 <국제시장> 하던데, 영화 보여드릴까?"한국전쟁 때 피난 내려와 부산에 정착해 살다, 가족들을 위해 파독 광부에 이어 베트남 전쟁까지 뛰어든 사람. 격변의 시대를 살아온 한 남자를 통해 시대적 아픔을 조명한 내용이란다. 나보다 장인어른이 더 감동을 받을 거란 생각이 들었다. 영화관을 배경으로 다정한 부녀의 사진을 담고 싶었다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글22

밝고 정직한 세상을 만들어 가는 오마이뉴스...10만인 클럽으로 오십시오~

공유하기

모자 눌러쓰고 폐지 줍던 사람, 장인어른이셨다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기