▲이런 댓글들 말이다.

네이버 댓글 캡쳐

가령, 웹툰 댓글에서 "이 만화 병맛인데 자꾸 보게 되네"와 같이 대뜸 자기통제불능을 고백하는 걸 어렵지 않게 볼 수 있다. 아도르노는 이거야말로 문화산업의 추세가 욕구를 야만의 상태로 몰고 있기 때문이라고 일갈할 것이다. 본래대로 라면, 예술은 대중들이 다양한 욕구를 진지하고 장기적인 노력 속에서 승화시키도록 도와주어야 하기 때문이다. 현재 웹툰 이용 실태가, 아도르노적 시선에서 고통을 순간적으로 잊게 해줄 뿐인 마약성 진통제 효과의 징후로 읽힐 수밖에 없는 이유다.

그에게 진정한 예술이란 모름지기 사회 부조리를 향한 '비판적 내용'을 포함해야 한다. 그래야 대중의 욕구를 '진정으로' 실현시키는 데 일조한다. 그가 볼 때, 현대 사회의 대중문화는 본질적으로 일시적 '유흥'이라는 점에서 천편일률적이다. 그러나 그때그때 옷만 다르게 입고, 뭔가 차별화 되는 척 대중을 현혹하고 있을 뿐이다.

유흥이 가볍게 즐김으로써 진지성이 결여된 산만한 오락이라면, 예술은 비판적 의도를 가지되 작품 깊숙이 감춘다. 그래서 진중하게 집중하듯 관조에 참여시킴으로써 대중의 자발적 사유를 가능케 한다. 그럴 때 예술의 자율성도 지켜진다. 비판이 노골적이라면, 문화산업의 권력과 경망스런 동조자들이 금세 알아차리고 '산업화' 시켜버릴 것이기 때문이다.

그런데 코믹 장르가 무슨 불구대천의 원수라고, 그냥 웃고 좀 즐기자는 건데 '개그를 다큐로 받느냐'는 생각도 든다. 하지만 아도르노의 강경함에 대한 불편함은, 그의 시대적 배경을 고려할 때 퍼즐이 풀린다. 그는 모든 걸 효율성 논리로 '관리'하고 심지어 욕구까지 '조작'하던, 나치즘과 미국 독점자본 시대에 살았던 것이다.

물론, 오늘날 한국사회가 그 정도까진 아니겠다. 그러나 직장에선 효율성을 닦달하고, TV에선 대통령이 '자기정치' 하는 원내대표를 대놓고 꾸짖는 시대인 것도 사실이다. 아도르노가 보내는 메시지, 즉 '인생은 실전이야'라는 경고가 새삼 무게감 있게 다가오는 이유다.

아닌 게 아니라, 오늘날은 '가벼움'이 과포화된 시대다. 그래서 적어도 예술만은 좀 더 많이 '무거움'으로 남아주기를 기대할 수 있다. 문화산업의 효율성 계산과 가벼운 쾌락적 감수성으론 도무지 파악할 수 없는, 질적 깊이와 진중한 한국적 감수성을 지닌 예술이 "보아라! 내가 문화산업이 닦달하는 '쓸모' 없이도 떡하니 존재하지 않느냐"며 버틴다는 사실. 이 자체만으로도 부조리한 현실에 비판이 되고, 그제야 예술이 '쓸모 있는 것'이 된다는 희망 말이다.

"정치의 웹툰화" vs. "웹툰의 정치화"

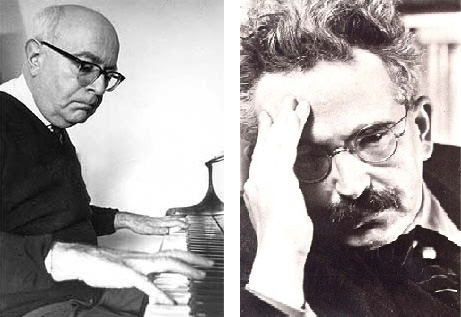

▲테오도어 아도르노(1903~1969)와 발터 벤야민(1892~1940).

하지율

하지만 웹툰 작가도 먹고 살아야할 것이다. 왜 하필 그들이 '진정한 예술가'의 글귀가 아로이 새겨진 십자가를 짊어지고 골고다 언덕을 고통스레 올라가야 한단 말인가. 아니, 웹툰이 언제는 자신의 정체성을 예술로서 정립한 적이 있기는 했나? 이미 대중매체의 발전으로 순수예술과 대중예술의 경계가 모호해지는 상황에서, '예술이냐 아니냐'의 문제도 별로 중요해 보이진 않는다.

자투리 시간에 코믹 웹툰으로 재충전이라도 안 하면 버티기 힘든 현대인들과, 그들을 이해하는 작가들에게 감히 돌을 던질 수는 없다. 그런데 정말, 사회적 문제를 잠시라도 사색할 기회도 필요하긴 하다. 하루가 25시간이 될 수는 없지 않는가. 이 딜레마를 해결하기 위해, 아도르노의 동료 발터 벤야민이 다른 의견을 내놓았다. 그의 표현을 빌리자면 이렇다.

"그럼, 재밌는 정치적 웹툰을 많이 찾아보면 되잖아?"이제 중요한 건 웹툰 작가가 아니다. 중요한 건 웹툰을 수용하고 활용하는, 즉 '떡밥을 주는' 독자들이다. 벤야민은 대중예술의 사회적 파급력을 간파했고, 이를 통해 예술의 '민주적' 활용을 기대한다. 예술 작품은 왕년엔 종교집단이나, 정치권력이 독점했다. 그들은 자기들 목적에 따라 필요할 때만(주로 종교의식) 보여주면서, 일종의 '권위' 같은 것을 확보한 것이다. 그래서 대중은 그 심리적 거리감 때문에, 예술작품에서 압도당하는 '아우라'를 느껴왔다.

그런데 이제는 PC와 스마트폰만 접속하면, 널린 게 대중예술 작품이다. 신비감이 없으니, 스쳐지나가듯 훑어보며 '비판'적으로 관찰할 수 있는 기회가 열린다. 독자들은 자신들의 기회를 잘 살려서 누구에게 떡밥을 줄지 지혜롭게 선택할 수 있는 능력을 가지고 있는 것이다.

▲조선일보사에 연재중인 윤서인 작가의 조이라이드(좌)와 네이버 웹툰에서 연재중인 최규석 작가의 송곳(우).

윤서인(좌), 최규석(우)

<조선일보> 프리미엄조선에 <조이라이드>는 보수진영의 B급 이데올로기다. 일베 회원들은 이를 퍼나르며, '일간베스트' 게시판으로 올리기도 일쑤인 걸로 모니터링 됐다. 그런데 "가볍게 봐달라"는 윤서인 작가의 작품은 최 작가의 <송곳>보다 무겁다. 오히려 가벼운 건 약자를 가혹하게 비난의 도마 위에 올려놓는 <조이라이드>의 인간에 대한 애정 수준이다. 그래서 "선동"을 습관적으로 비판하는 그의 웹툰은, 최 작가의 <송곳>보다 더욱 "선동"적이다(관련 기사:

변희재보다 한수 위? 윤서인이 어그로를 끄는 방법).

빽빽한 배치의 말풍선을 통해 몰아치는 자기논리 속에서, 최저임금·메르스 등 진보진영의 관심사가 도마 위에 올려 진다. <조이라이드>의 주특기는 논점 뒤틀기. 가령 "최저임금 시간당 5580원"의 부당함을 빅맥 지수를 통해 주장하는 젊은이를 등장시켜, 더 싼 햄버거 세트를 먹을 수 있지 않느냐고 망신주는 식이다. 핵심쟁점은 5580원이 노동의 양과 질에 비해, 적절한 평가를 받는가이다. 여기에 참고로 쓰인 빅맥 지수의 '빅맥' 자체는 부차적이다. 하지만 논점은 여기서부터 교묘하게 뒤틀린다.

한편, 정부의 메르스 대응을 두려워하는 이들은 "통계적이고 합리적"으로 생각하지 못하는 걸로 여겨진다. 비행기나 차를 타도 죽을 확률은 있기 때문이다. 그래서 "필요이상 조심하는 것은 나쁜 것"이라는 주장이다. 그러나 정부 대응을 비판하는 사람들이 통계를 고려할 줄 몰라서가 아니라는 점은 탈색된다. 중요한 순간에 무능을 드러내는 관료주의적 폐단을 '비판적 집단지성'을 통해 드러냄으로써, 사회풍조를 해결하는 동력이 된다는 점 역시 그렇다.

그의 관심은 기시감 있게도, 박원순 서울시장의 메르스 관련 발표에서 지목된 한 대기업 매출을 향한다. 경제의 양적 성장이라는, 지배 이데올로기와 이해관계가 일치되고 노골적으로 드러난다. 따라서 <조이라이드>는 웹툰 속에 정치적 메시지를 남겨뒀다기 보다는, (벤야민적 관점에서) 차라리 "정치를 웹툰화"한 것에 가깝다.

한편, 최 작가의 <송곳>은 부당해고 위협에 시달리는 푸르미 마트 노조원들과 독자의 시선을 일치시킨다. 그 시선은 "인간에 대한 존중은 두려움에서 나오는 거"라는 노무사 고구신을 향한다. 많은 말을 노골적으로 몰아치듯 하지 않고도, 구체적 맥락으로 충분히 공감을 이끌어내는 셈이다. 빈공간을 통해, 독자의 생각할 기회와 민주적 해석 여지도 충분히 생긴다. 벤야민의 관점에서 보면, 이를 활용하는 독자는 "정치의 웹툰화"에 대항하는 "웹툰의 정치화"의 계기를 마련할 수 있는 셈이다.

시대를 앞서간 두 철학자 아도르노와 벤야민이 전하는 메시지는 간명하다. 향유하되 이용 당하진 말고, 아무 웹툰이나 클릭해 떡밥을 주지 말고 줄 만한 웹툰에 주자. 문제는 콘텐츠가 정치적인 것 자체가 아니라, 어떤 정치를 어떻게 보여주고 있느냐다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

공유하기

정치의 웹툰화, 웹툰의 정치화... 윤서인과 최규석의 차이

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기