▲제굴이 아빠 생신 밥상에 차린 카프레제 샐러드. 아빠가 가장 좋아하는 게, 엄마가 좋아하는 거라고 생각해서 만들었단다. 그러나 아빠가 가장 좋아하는 건 따로 있었다.

배지영

제굴은 인생이 덧없다는 걸 좀 안다. 정규 수업 마치고 탄 만원 버스, 1시간 동안 서서 올 때는 "이렇게 치이면서 꼭 학교 다녀야 해?"라고 한다. 제굴은 가을의 징조를 아는 남자, 그러나 아직은 남성성이 폭발하지 않은 앳된 얼굴. 시장 상인들은 엄마 심부름 온 '애'인 줄 안다. 덜 싱싱한 채소를 권하기도 한다. 요리 경력 4개월 차인 제굴은 그때마다 외롭단다.

8월 29일 토요일, 제굴은 뼛속까지 외로움을 느꼈다. 채소 가게 아주머니가 또 안 싱싱한 토마토를 비닐 봉지에 담아 주었다. 단골로 다니는 정육점은 하필 닫혀 있었다. 다른 가게로 갔더니 가공된 닭 가슴살을 줬다. 맘에 안 든다고 그냥 나오지 못하는 제굴은 신선하지도 않고, 잡내도 나고, 심지어 질기기까지 한 닭 가슴살을 샀다.

"나는 혼자 시장 가는 게 진짜 싫어요. 외로워. 꽃차남(열 살 차이 나는 동생)한테 옷 좀 입고 같이 가자고 말해도 그렇게 말을 안 들어. 아빠 생일이니까 새우 튀김 하려고 했거든요.어떤 아줌마는 나한테만 안 싱싱한 걸로 줄 때가 있다고요. 그래도 자연드림(생협) 갈 때는 재밌어요. 자전거 타고 가잖아요. 터덕터덕 걸어갈 때랑은 다르지." 우리 집은 식구들 생일 날에 밖에 나가서 밥을 먹지 않는다. 가풍(그런 게 있다면)이다. 날마다 밥을 하는 남편은 처자식 생일에는 새벽부터 일어나서 진수성찬을 차린다. 나는 그게 스트레스. "여보, 내 생일 때는 내 맘대로 할 거야. 밥 좀 차리지 마"라고 성질을 낸 적도 있다. 그러나 소용없다. 남편은 '밥걱정의 노예'일 뿐이다.

나는 남편 생일이 다가오면 예민해진다. 1년에 한 번, 정식으로 밥상을 차리는 날이다. 미역국을 끓이고, 생선을 굽는다. 전도 부치고 싶지만 복잡해 보여서 포기. 남편이 전날 미리 해놓은 반찬으로 상을 차린다. 부끄러우니까 밥상 사진은 찍지 않는다. 설상가상! 지난해에는 '분하게도' 미역국이 매웠다. 고춧가루 근처에도 안 가고, 빡빡 씻은 냄비에 끓였는데.

해마다 근심 걱정으로 보낸 남편 생일. 죽으란 법은 없다. 제굴이가 본격적으로 음식을 한다. 나는 한 달 전부터 "네가 아빠 생일상 차려"라고 말했다. 제굴은 "왜요?"라고 물었다. 나는 초조함이 드러나지 않게 "너 태어나고부터 아빠가 이유식 만들었지, 소풍 도시락 다 쌌지, 날마다 밥해 줬지"라며 자식 된 도리에 호소했다.

"마늘향이 너무 강한 거 아니에요?" 제굴 셰프의 훈수"엄마, 설득력이 약해요.""문상(문화상품권) 1만 원!"

남편 생일 날, '3보 이상 걷지 않는다'는 신념을 가진 남편은 세상과 타협했다. 지인들의 산악회를 따라서 산에 갔다. 그것도 아침 일찍. 새벽에 일어나야 한다는 것에 부담을 느끼던 제굴이는 "오, 예!" 하며 좋아했다. 반 단합 대회가 있는 날이라서 일어나자마자 놀러 나갔다. 나는 "아빠 생신 밥상 차려야 해. 늦지 않게 와"라고 신신당부했다.

그날 오후, 제굴은 장을 봐서 왔다. 나는 밥부터 했다. 지난해에 끓인 미역국을 복기해보려고 해도 생각이 안 났다. 작년과 똑같이 동생 지현에게 전화를 걸었다. 가르쳐준 대로 쇠고기를 물에 담가 핏물을 뺐다. 물을 붓고 끓였다. 핏물이 올라와서 걷어냈다. 쇠고기가 푹 끓은 물에 미역을 넣고, 갖가지(이런 애매한 말 같으니라고!) 간을 하면서 끓였다.

"엄마, 다진 마늘 너무 많이 넣고 끓이는 거 아니에요? 마늘 향이 강해요." 제굴은 내 옆에서 감자를 깍둑썰기해 물에 삶았다. 닭 가슴살에 소금, 후추, 바질을 뿌려서 밑간을 해서 구웠다. 햄과 양파를 넣고 볶았다. 제 아빠한테 전화해서는 "어디쯤 왔어요?"라고 물었다. 우와! 상 차릴 시간을 가늠하기 위해서 도착 시간을 알아보다니. 감탄하는 나한테 제굴은 "감자 좀 으깨주세요"라고 부탁했다. 시키는 대로 했다.

"엄마! 이거 뭐예요?""핸드 블렌더로 으깨라며?""폭신폭신하게 으깨야지요. 생크림처럼 됐잖아요. (한숨) 망작이야. 괜찮아요. 주 메뉴 아니니까. 감자전으로 부칠게요."

▲제굴이가 차린 아빠 생신 밥상. 나는 미역국을 끓였다. 남편은 미역국을 맛있게 먹었는데 두 아들 평은 냉정했다.

배지영

제굴이가 으깬 감자로 하려고 했던 요리는 '으깬 감자구이'라고 한다. 감자를 으깨서 볶은 양파와 햄이랑 같이 둥글게 빚어서 구우려고 했단다. 제굴은 어떻게든 생크림 같은 감자를 '살려야 한다'는 마음으로 프라이팬에 기름을 둘렀다. 거품이 일 것처럼 아주 미세하게 으깨진 감자는 모양이 잡히지 않았다.

전화로 "집에 거의 다 왔어"라고 한 남편은 1시간이 지나도 안 왔다. 음식은 식어가고 있었다. 솔직히 말해서, 나는 신경이 곤두섰다. 남편이 늦어서 그런 게 아니다. 제굴이가 내가 끓인 미역국 간을 보고는 "맛이 좀..." 하면서 말끝을 흐렸기 때문이다. 냉정한 평가를 받아들여야 발전할 수 있을 텐데. 듣게 될까 봐 두려웠다.

"미안, 동사무소에서 케이크 촛불만 끄고 가라고 해서 늦었어."남편은 집에 오자마자 변명을 했다. 제굴이는 "엄마가 미역국 끓였어요"라고 말했다. 남편은 미역국을 한꺼번에 다 먹고는 맛있다고 했다. 그 다음에야 제굴이가 만든 반찬에 밥을 천천히 먹었다. 꽃차남은 제 아빠한테 혼자 젓가락질을 하는 모습을 보여주었다. 제굴이는 단골 가게가 문을 닫아서 좋은 고기를 못 샀고, 그래서 맛이 떨어진다는 평가를 했다.

모든 것이 제 자리로 왔다. 앞으로 1년간은 밥상 고민할 일은 없을 거다. 남편 생일은 아직 5시간 반이 더 남았지만 나는 <무한도전> 봐야 하니까 거실로 와서 텔레비전을 켰다. 제굴이도 따라왔다. 꽃차남도 따라왔다. 남편은 "나 오늘 생일인데 밥상 치워야 해?" 하면서도 혼자 부엌에 남아서 그릇을 식기 세척기에 넣었다.

"아빠가 좋아하는 게 엄마가 좋아하는 거라고 생각했어요"

▲내 (시)아버지 수산리 아버지해마다 남편 생일을 낀 주말에는 부모님 모시고 밖에 나가서 식사를 한다. 올해부터는 그게 불가능해졌다. 어머니가 많이 아프다. 빨래 널고 있는 수산리 아버지.

배지영

"아빠, 엄마랑 데이트 가요."<무한도전> 끝나자마자 제굴이가 부추겼다. 남편은 안 간다는 말은 하지 않고, 많이 걸어서 힘든 하루였다고만 했다. 나는 "생일인 사람 맘이지, 뭐"라고 성숙하게 대처했다. 그러고 나서 5분쯤 지났나. 남편 친구 경열씨가 우리 집 앞이라고 전화를 했다. 친구들 열두 명이 와 있다고. 나가기 싫다던 남편은 광속으로 옷을 갈아입고 나갔다.

나는 제굴에게 생일상 같이 차려줘서 고맙다고 했다. 제굴은 원래 하던 일이라서 특별한 감흥은 없다고 했다. 나는 약속대로 '문상'을 줬다. 그걸 받아든 제굴 얼굴이 환해졌다. "추석까지 모아서 '하스스톤(온라인 게임)'에 지를 거예요"라고. 나는 순간적으로 본성을 되찾아서 제굴을 째려봤다. 제굴은 위기를 모면하기 위해서 지적인 분석을 했다.

"엄마, 밀렸네요. 아빠한테는 1위가 동사무소 케이크, 2위가 친구들. 맞죠?""인.정. 근데 왜 아빠 생일상에 카프레제 샐러드 차렸어?" "아빠가 제일 좋아하는 게, 엄마가 좋아하는 거라고 생각해서 그랬죠. (웃음) 근데 아니네." 다음 날, 우리 식구는 수산리(시댁)에 갔다. 남편 생일을 낀 주말에는 항상 부모님 모시고 식사하러 갔는데 이제는 그럴 수 없다. 어머니는 점점 거동을 못 한다. 아버지는 어머니한테 그래도 움직여보라고 한다. 집에만 있다가는 영영 못 걸을 것 같아서 어머니는 기운을 차려 대문 밖에 나섰다. 100걸음도 못 가서 넘어져 병원에 실려 갔다. 팔에 깁스를 했다.

▲남편은 우리 집에서 하는 것처럼 수산리 부모님 집에 가서도 밥을 한다.

배지영

남편은 도착하자 마자 부엌으로 갔다. 아버지는 막둥이 아들이 장 봐 온 비닐 봉지를 일일이 검사했다. 방울 토마토하고 채소를 보고는 "밭에 있는디 뭐 하러 사 왔어?" 힘차게 잔소리를 했다. 깁스한 팔에 '난닝구'만 입고 있던 어머니는 손주들 보기에 부끄럽다고 블라우스를 걸쳐 입었다. 우리는 어머니, 아버지의 막둥이 아들이 차린 밥을 맛있게 먹었다.

그날 밤, 남편한테 제굴이가 생일 상 차려주니까 기분이 어땠냐고 물었다. 남편은 "선물을 기대했어. 하다 못해 양말이라도 받을 줄 알았는데, 꽃차남이 방귀만 주더라"면서 허탈해했다. 푸하하핫! 늘 선물 필요 없다고 한 사람은 남편이었는데. 제굴은 "밥상 차렸잖아요"라고 말하고는 제 방으로 들어갔다. 그리고는 영어로 조리법 레시피 노트를 썼다.

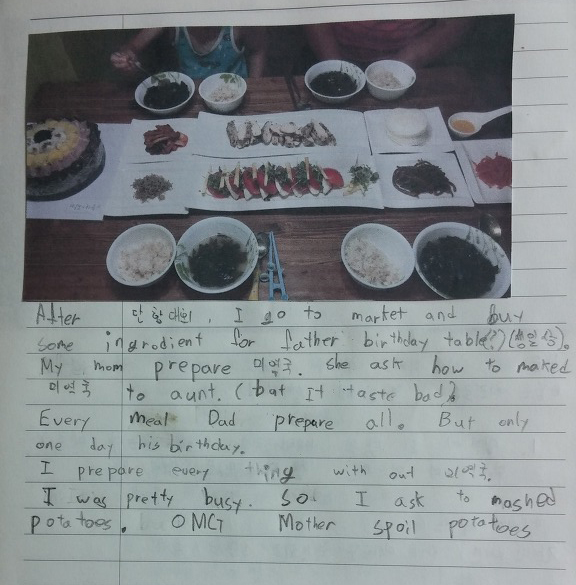

"단합 대회 끝나고 나는 시장에 갔다. 아빠 생일상을 차리기 위해서 몇 가지 재료를 샀다. 엄마는 미역국을 준비했다. 그녀는 이모한테 어떻게 미역국을 끓이느냐고 물었다(그러나 맛은 없었다). 날마다 모든 음식은 아빠가 해 왔다. 그러나 아빠 생일 날에만 엄마가 한다. 나는 미역국 빼고 모든 음식을 했다. 나는 매우 바빴다. 그래서 엄마한테 삶은 감자를 으깨주라고 했다. 오 마이 갓, 엄마는 내 감자를 망쳐 놨다."

▲제굴이가 아빠 생신 밥상 차리고 나서 쓴 레시피 노트.

배지영

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글1

『쓰는 사람이 되고 싶다면』

『소년의 레시피』 『남편의 레시피』

『범인은 바로 책이야』

『나는 진정한 열 살』 『내 꿈은 조퇴』

『나는 언제나 당신들의 지영이』

대한민국 도슨트 『군산』 『환상의 동네서점』 등을 펴냈습니다.

공유하기

'밥걱정의 노예' 남편이 생일날 받은 반전 선물

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기