▲오승근 <내 나이가 어때서> 가요무대 공연 장면

KBS1

설은 나이를 먹는 날이었다. 물론 어렸을 때의 이야기다. 떡국 한 그릇에 나이 하나. 1월 1일은 지난 지 오래였지만, 설날이 되어 친척들과 상에 둘러앉아 떡국을 먹어야 비로소 나이를 먹은 듯한 기분이었다.

그런데 여전히 설은 나이를 먹는 날이다. 나이를 먹고 난 후에도 여전히 그렇다. 떡국을 먹으면 나이를 먹는다는 말은 믿지 않게 된 지 오래지만, 친척들의 뼈 있는 말들이 내가 나이를 먹었다는 것을 비로소 실감하게 해주기 때문에 그렇다.

으레 올해는 몇 살이냐는 물음이 날아든다. 그 물음은 이내 "올해는 ○○해야지"라는 말로 뒤바뀌었다. 가장 처음 그 말을 들었을 때는, 여덟 살이었다. "올해는 초등학교 들어가겠네." 당연했다. 여덟 살은 초등학교에 들어가야 할 나이였다.

몇 살이라고? 그러면 이래야겠네하지만 나이를 점차 먹어가면서, 그 질문은 곧 공포와 부담을 뜻하게 되었다. 중학생이 되어서는 부쩍 성적에 대한 질문을 많이 받았다. 딱히 수재도, 영재도 아니었던 나는, 그 질문 뒤에 이어지는 공부 잘한다는 먼 친척 누구누구의 이야기에 주눅이 들 뿐이었다.

해가 갈수록 그런 질문도 점차 늘어났다. "공부 잘하지?"라는 질문은 예사. 수능을 보기 전 맞았던 마지막 명절에는 온갖 불안과 기대와 걱정을 마주해야 했다. 대학교에 입학한 후에는 군대에 언제 가느냐는 질문을, 그리고 취업과 학점에 관한 이야기를 계속해 들어야 했다.

유독 나만 이런 질문을 받았던 것도 아니었다. 나보다 어린 친척들은, 내가 그 나이 때 들었던 말들을 그대로 듣고 있었다. 나보다 나이가 많았던 사촌은, 결혼은 언제 하느냐는 질문을 설마다 견뎌야 했다. 아마 다음 차례는 내가 되리라. 그렇게 설날은 질문을 던졌고, 나는 설날마다 나이를 먹었음을 실감했다.

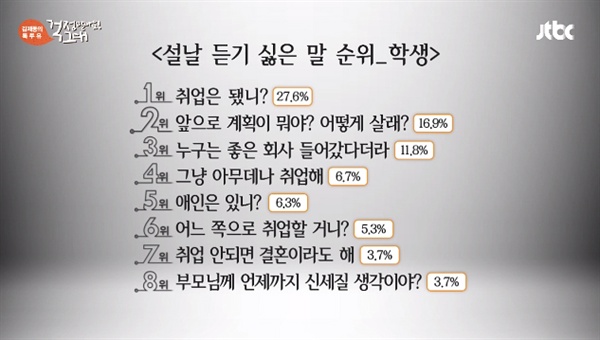

이 질문은 그 자체로 무척 보편적인 것이었는지도 모른다. 이런 말들을 하고, 또 듣는 게 내 가족만의 일은 아니었으니까. 명절 때마다 집안 친척들의 잔소리가 가장 큰 스트레스라는 사람들, 흔하게 만날 수 있다. 취업준비생이거나 결혼할 나이가 됐거나, 결혼은 했지만, 아이가 없는 이들이라면 더더욱 그렇고.

'○○할 나이'의 함정

▲2015년 10월 18일 걱정말아요 그대 방송 중

jtbc

나이에 따라 펼쳐지는 로드맵과 그에 따라 정해지는 할 일. 즉, 몇 살 때는 무엇을 해야 한다는 '한국식 생애주기'는 어느덧 상식이 되어 버렸다. 누구에게든 그렇다. 그때 그것을 하지 않으면, 정상이 아닌 듯 비치거나, 문제아 취급을 당하기에 십상이다.

돌아오는 설마다 듣던 이야기들이 그렇다. 나이를 먹으면 초등학교에 입학해야 하고, 공부는 또 어떻게 해야 하고, 중학교에 들어가야 하고, 영어를 얼만큼은 할 줄 알아야 하고, 고등학교에 입학해서는 입시 혹은 취업 준비를 얼마나 열심히 해야 하는지.

대학교에 입학한 후라고 딱히 달라진 건 없다. 남성이라면 대체 언제 군대에 가느냐는 닦달을 당해야 했고, 여성이라면 성적과 결혼, 연애에 대한 질문이 쏟아졌다. 취업, 결혼, 출산, 승진, 나이를 먹을 때마다 '당연히' 해야 하는 일들의 관문이 펼쳐진다.

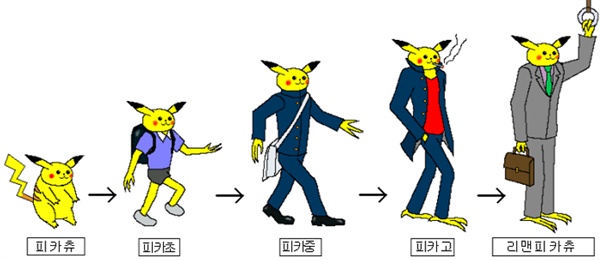

▲"피카츄를 일반 사람처럼 교육을 시켰더니 이렇게 됐다"는 내용으로 인터넷 커뮤니티에 떠돌고 있는 그림이다. 리맨은 '샐러리맨'의 약자다

인터넷 커뮤니티

포켓몬스터라도 되는 것처럼 진화의 순서가 정해져 있고, 롤플레잉 게임이라도 되는 것처럼 나이에 따라 퀘스트가 주어진다. 그러나 무엇무엇을 해야 마땅한 나이 따위는 없다. 아닌 게 아니라 정말 그렇다. 왜냐하면

우리는 모두 다르다우리는 모두 다르기 때문이다. 과연 무엇이 비정상적인가. 사회의 정해진 가이드라인을 따라 살지 못하는 사람들이? 글쎄. 전혀 다른 사람들이 하나의 생애주기에 맞춰 살아갈 수 있다면, 그것이 오히려 비정상적이지 않은가.

우리는 모두 다르다. 다른 사람들은 다르게 살아간다. 모두 다 저마다의 방식이 있고, 스스로가 원할 때 무언가를 할 권리가 있다. 그런데 그깟 몇 살이 되었다고 해서, 그것이 무언가를 억지로 해야 할 이유는 되지 못한다.

대학을 가지 않는(혹은 못하는) 사람에게 대학을, 결혼을 하지 않는(혹은 못하는) 사람에게 결혼을, 군대에 가지 않는(혹은 못하는) 사람에게 군대를, 취직을 하지 않는(혹은 못하는) 사람에게 취직을, 출산하지 않는(혹은 못하는) 사람에게 출산을 강요할 수 없고, 해서도 안 된다.

무엇을 해야 마땅할 나이 따위는 없다. 나이가 몇 살이건, 무엇을 할지는 전적으로 본인에게 달려 있다. 어떤 공통된 기준을 타인의 삶에 강요할 수 없는 이유이다. 우리는 모두 다르다. 정말로 그렇다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글1

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기