▲성공회대에 마련된 고 신영복 교수 빈소지난해 1월 서울 구로구 성공회대학교에 마련된 고 신영복 성공회대 석좌교수 빈소. 신 교수는 지난 2014년 피부암 진단을 받아 투병중, 암이 다른 장기로 급속히 전이되면서 병세가 악화되었다.

성공회대 제공

시간은 매정하게 흐른다. 아니다. 시간이 매정할 리 있겠는가. 매정한 것은 언제나 사람이다. 차가운 바다 밑으로 삼백 명의 목숨이 가라앉은 게 벌써 천 일도 넘었지만 정말 매정했던 것은 '천 일'이라는 물리적 시간의 격차가 아니라 그 동안을 속절없이 흘려보낸 사람들이었다. 오히려 "시간이 매정하게 흘렀다"는 말은 그 동안을 별안간 발견하고만 자의 부끄러움이나 자책감일지도 모른다. 지난해 1월 15일, 우리 곁을 떠나가신 신영복 선생님의 타계 소식도 그러한 마음으로 다시 마주치게 된다. 벌써 1년이 지났다.

내가 스물일곱의 나이로 다시 들어갔던 대학의 1학년 1학기, 전공필수 과목이자 선생님께서 담당하셨던 '사회과학입문' 수업시간은 매주 수요일 아침에 있었다. 매번 강의내용을 나는 당돌하게도 선생님의 홈페이지 게시판에다가 "강의실로부터의 사색"이라는 이름으로 연재하기도 했지.

"제가 감옥에 있을 때 이야기인데요, 감방 안에서는 아무래도 좁은 공간에 다양한 사람들이 함께 생활하다보니 싸움 같은 것들이 종종 일어납니다. 한 번은 어촌에서 살다 온 사람이 해는 바다에서 떠서 바다로 진다고 말한 일이 있었어요. 그러자 산에 살다 온 사람이 무슨 소리냐, 해는 산에서 떠서 산으로 진다고 대꾸를 해요. 그럼 도시에 살다 온 사람은 뭐라고 말하겠어요?"

동기들 몇몇이 작은 목소리로 대답했다.

"빌딩에서 떠서 빌딩으로 진다고요..."

"맞습니다. 도시에 사는 사람은 해가 빌딩에서 떠서 빌딩으로 진다고 생각할 것입니다. 참 어리석지요. 여러분은 아마 이렇게 생각할 것입니다. 해가 어디서 뜨는 게 아니라 해는 본래 가만히 있는 것이고 지구가 그 해를 도는 것이라고요. 정답이죠. 맞는 말입니다. 적어도 우리는 그렇게 학교에서 배웠죠. 적어도 어촌 사람은 해를 바다에서 보고 하는 얘길 테고, 산에서 온 사람은 해를 산에서 보고 하는 얘기일 것이며, 도시 사람은 틀림없이 빌딩숲 속에서 해를 본 것입니다. 그럼, 그들을 어리석다고 생각하는 여러분은 지금 해를 어디서 보고 있는 거죠?"

순간 강의실은 조용해졌다. 선생님께서는 이어서 말씀하셨다.

"바닷가든 산속이든 빌딩숲이든 그렇게 말한 사람들은 모두 어쨌든 자기가 선 자리가 있는 거지요. 그런데 지구가 태양을 돈다고 생각하는 사람은 그럼 우주 공간에 서 있나요? (학생들 웃음) 그건 자기 입장이 없는 겁니다. '입장(立場)'이란 '서 있는 자리'니까요. 본질적으로 객관적인 입장이란 있을 수 없습니다. 저는 그걸 '관객적인 입장'이라고 부릅니다.

그런데 관객이란 구경꾼이지요. 나는 '중립적인 사람이 되고 싶다'든가, 나는 '객관적으로, 치우치지 않고 싶다'든가 하는 말은 나는 '개입하고 싶지 않다'라는 말이며, 나는 '구경만 하고 싶다'는 말입니다. 그러나 입장이 없으면 인식은 있을 수 없으며, 인식이 없으면 실천이 있을 수 없습니다. 다시 말하지만, 객관이란 관객입니다. 방관입니다. 소외된 입장입니다. 비주체인 것입니다."

무참한 나라에서 '구경꾼'으로 살고 있지는 않습니까?대학에서 '사회과학'을 전공하겠다고 입학한 스무 살 아이들에게 '사회과학입문' 수업의 첫머리에서 선생님은 그렇게 말씀하셨다. 꼭 '사회과학'을 전공하지 않더라도, 무인도에서 홀로 살아가지 않은 한 누구나 크고 작은 '사회과학'을 접할 수밖에 없고, 여러 방식으로 공부할 수밖에 없으며, 무엇이든 선택할 수밖에 없다. 그런데 선생님께서는 처음부터, 정답이나 객관이란 존재할 수 없다며 너는 지금 어느 자리에 서 있느냐고, 너는 무엇을 선택했느냐고 물으셨다.

애써 돌아볼 필요도 없이, 지난해에서 올해의 벽두로 이어지던 이 나라는 얼마나 무참하고도 비루했던가. 아이들이 죽어가던 그 시간 동안에, 과연 아이들을 구할 수 있었으며 구해야만 했던 이들이 대체 무엇을 하고 있었는지가 아직까지 단 한 번도 명확히 밝혀진 적이 없는 땅에서 다시 무정하게 새 해는 밝아왔고 우리 모두는 다시금 자기 코앞의 일들을 어떻게든 처리하거나 치우며 또 하루하루를 살아간다. 대체 우리는 지금 어느 자리에 서 있는가. 대체 여기는 어떻게 또 '구경꾼의 자리'가 아닐 수 있는가.

며칠 전, 모교에서 갑자기 연락이 왔다. 선생님께서 타계하신 지 1주기가 되는 날에 열리는 추모행사에서 졸업생 대표로 추도사를 해줄 수 있느냐는 전화였다. 나는 전혀 자격이 없는 사람이며 더 훌륭한 동문들도 많지 않느냐고 답했어야 했는데 부끄러운 줄도 모르고 덜컥, 맡아버렸다.

그 어떤 말과 글로도 1년 전, 선생님의 부고를 접했던 날의 상실감과 슬픔을 담아낼 길은 없고, 그 어떤 추도사를 통해서도 지난 1년 동안의 무심함과 불한당 세월을 변명할 수는 없다. 다만, 주제를 모르고 담당한 추도사를 곤란해 하며 작성하다가 겨우 매만진 것들이 있다. 미흡한 추도사를 이처럼 뻔뻔하게도 건네 본다. 세월이 아니라 사람이 매정하다. 선생님은 가셨고 시간은 흘렀고 우리들만 이렇게 남아있다. 그런 우리들끼리의 소통을 위해 말을 건다.

이어지는 글은 추도사의 원고다. 정작 추도사를 할 때는 원고를 든 채 읽지 않을 작정이므로 아래의 이야기, 그대로 행사장 스피커를 울릴지는 잘 모르겠다. 그래서 이렇게라도 원고를 여기에 남겨본다. 이 죄스러운 마음의 이야기도 원고 전문을 포개서 이렇게 마감해본다.

선생님께서 내려놓으신 등짐, 우리가 우직하게 짊어집시다

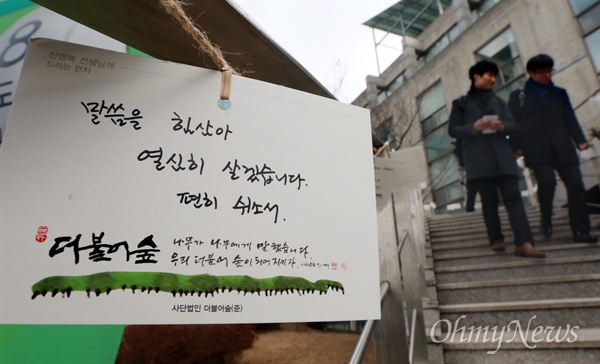

▲고 신영복 교수 영결식장에 걸려 있는 엽서 고 신영복 성공회대학교 석좌교수 영결식이 엄수된 지난해 1월 18일 오전 서울 구로구 성공회대 성미카엘성당 앞에 추모객들이 고인의 넋을 기리며 적어놓은 엽서가 걸려있다.

유성호

오늘, 저는 부족하기 이를 데 없는 사람이지만, 저 개인으로가 아니라 신영복 선생님의 제자들을 대표하여 이 자리에 섰습니다. 저는 2000년부터 2006년까지 7년 동안 선생님께 배웠습니다. 그 시간 동안 선생님께서 베풀어 주신 수많은 가르침들 가운데, 오늘 이 자리에서 제가 여러분과 나누고 싶은 선생님의 말씀이 하나 있습니다. 바로, "지혜로운 자와 어리석은 자"의 이야기입니다. 선생님께서는 <논어>의 "지자요수(知者樂水) 인자요산(仁者樂山)" 이야기를 각별하게 전해주셨습니다. 물이란 만나는 모든 것을 굽어 돌지만, 산은 굽이치는 그 물의 길을 결정한다는 것입니다. 지혜로운 자는 산을 만난 물처럼 "세상에 자기를 맞추려는 사람"이요 어진 자, 곧, 어리석은 자는 물길을 바꾸는 산처럼 "세상을 자신에게 맞추려는 사람"이라는 이야기입니다. 선생님은 그 교실에서 저희에게 물으셨습니다. "세상에 자기를 맞추어 잘 살아가는 지혜로운 사람이 될 것인가, 아니면 어리석게도 세상을 자기에게 맞추려는 사람이 될 것인가?" 그리고 선생님께서는 이런 말씀을 덧붙이셨습니다. "그러나, 세상은 어리석은 사람들의 우직함 때문에 조금씩 변화됩니다." 도처에서 사람들은 주문합니다. 제발 좀 지혜로워져라. 네 옆에 있는 사람보다 더 지혜로워져라. 그렇지 않으면 살아남을 수가 없다. 살아남으려면 우선 세상에 너를 맞추어라. 스피커에서 "가만히 있으라"라고 방송이 나오면 정말로 가만히 좀 있어라, 라고 말입니다. 그러나 그렇게 세상의 질서와 법칙을 재빠르게 파악하여 자신의 생존을 도모하고 활로를 모색하는 수많은 지혜로운 자들의 수고가 모여서 이 세상은 오늘도 안녕히 작동됩니다. 저 역시 이 험난하고 냉정한 세계 안에서 하루하루 살아가면서 왜 나는 이다지도 지혜롭지 못한가를 끊임없이 자책하고 번민합니다. 그래서, 저는 아직, "신영복의 제자"가 못 됩니다. 어리석은 자들을 생각해봅니다. 버티고 선 곳마다 분란을 일으키는 자들, 고분고분 순종할 줄 모르는 자들, 지치지 않고 시비를 가리는 사람들, 결코 "가만히 있지 않는 사람들"입니다. 세상이 이해하지 못하는 사람입니다. 미간을 찌푸리고, 혀를 끌끌 차면서, 아니, 도대체 왜 그러는 거냐며, 당신 대체 누구야? 라고 이 강고한 세상은 물을 것입니다. 당신 대체 누군데 왜 이렇게도 어리석게 구는 거냐? 고 묻는 것이지요. 그 냉혹하고 야멸찬 질문 앞에서 우리는 이렇게 말해야 합니다. 내가 누구냐고? 잘 들어두어라. 나는 "신영복의 제자"다. 작년 오늘, 선생님께서는 우리 곁을 떠나가셨습니다. 그런데, 신영복 선생님께선 정말로 돌아가셨습니까? 아닙니다. 아직은 아닙니다. 육체로서의 선생님께서는 물론 우리 곁을 떠나가셨지만 "신영복의 정신", "신영복의 뜻", "신영복의 마음"이 우리들을 통해 계속해서 간직되고 이어진다면 선생님께서는 결코 우리 곁을 떠나가시지 않습니다. 저는 기독교인이 아닙니다만, 그리고 물론 신영복 선생님을 신격화 할 생각이 전혀 없습니다만, 제가 이해하는 예수의 질문은 이것입니다. "너희는 나를 누구라 하느냐?", "가서 땅 끝까지 내 뜻을 전파하라" 그 동안 예수의 수많은 제자들이 자신의 삶을 바쳐서 예수의 뜻과 정신을 이어왔습니다. 그 결과, 우리는 이천 년이 지난 지금에도 예수가 누구인지 나름 알고 있습니다. 제가 이해하는 부활의 의미는 "예수 정신", 아니, "신영복 정신"의 간직과 실천, 그리고 발전입니다. 오로지 신영복 선생님의 진짜 죽음을 막아내고 그 분을 오롯이 생환하게 하며 그 분이 계속 살아계시도록 만드는 일은 다른 누군가가 아니라 바로 우리, 제자들의 임무이고 몫일 것입니다. 그래서 다시금 묻습니다. 여러분은 정말로 "신영복의 제자"가 맞습니까?선생님이 덧붙이셨던 "어리석은 자의 우직함"이란 유명한 "우공이산(愚公移山)" 이야기입니다. 다들 아시다시피, 우공이라는 한 노인이 등짐을 지고 날라 혼자서 산을 옮기려는데 그 어리석음에 놀란 이가 "아니, 당신 혼자서 저 산을 어떻게 옮기겠다는 거냐?"라고 묻자 노인의 대답이 이랬지요. "나는 혼자가 아니다. 내가 목표로 하는 곳은 산 전체가 아니라 단지 저기 저 바위까지다. 내가 죽고나면 그 다음 사람이 다시 저 바위부터 또 저쪽 소나무까지를 옮길 것이다. 그러다보면 언젠가는 이 산이 옮겨질 것이다." 선생님은 "그 바위까지"를 옮기고 가셨습니다. 선생님도 혼자가 아니셨습니다. 이제 우리 차례입니다. 어리석은 자들, "가만히 있지 않는 자들"의 차례입니다. 우리는 선생님을 기리기 위해서 오늘 여기, 이렇게 모였습니다. 그런데 다들 아시다시피 선생님을 진정으로 기리는 일은 이 한 번의 추도식보다도 각자가 어리석은 사람이 되는 것입니다. 결코 지혜로운 사람이 되지 않는 일입니다. 가만히 있지 않는 삶입니다. 이제 선생님께서 내려놓으신 등짐을 우리가 받아서 우직하게들 짊어지십시다. 우리가 그렇게 살아간다면 그런 우리들을 통해서 선생님께서는 언제까지나 살아 계실 것입니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글3

'좋은 사람'이 '좋은 기자'가 된다고 믿습니다. 오마이뉴스 정치부에디터입니다.

공유하기

'가만히 있으라'는 세상, 신영복의 제자는 거부합니다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기