▲김시찬 대장이 모루 위에 달군 쇠를 올려놓고 매질을 하며 모양을 만들고 있다.

<무한정보> 이재형

철을 달궈 두드려 늘리고 접어서 연장과 기구를 만들어 내는 곳, 대장간이다. 옛날 시골 장터에는 대장간이 한두 곳 쯤 꼭 있었다. 농경사회가 주였던 시절엔 큰 마을 어귀에도 화로에 풀무질을 해 불을 피우고 장정들이 달군 쇠를 메질하는 대장간이 자리를 잡았다.

쇠로 만든 것이면 무엇이든 그곳을 거쳐야만 모양새를 갖췄다. 특히 농업에 사용되는 호미, 낫, 괭이, 쇠스랑, 도끼를 비롯해 우마차 등 농기구에 소용되는 부속품들, 목수들이 사용하는 각종 연장과 주방기구까지 다양한 물건들이 대장장이의 숙련된 기술로 만들어졌다.

세월이 흘러 산업화가 급속히 전개되면서 대장간의 메질소리도 잦아 들었다. 논과 밭은 농기계 차지가 돼버렸고, 각종 기구와 연장, 도구들은 자동생산으로 순식간에 찍어내는 대량생산체계를 갖췄다.

가내수공업인 대장간들이 '철공소'란 이름으로 간판을 제대로 올려봤지만 시대 변화를 따라잡을 수도, 마냥 버틸 수도 없었다. 대장장이의 대가 끊어지며, 우리들 주변에서 그것은 사라지는 듯했다.

그런데 꺼진 줄 알았던 불씨가 살아나듯, 전국 곳곳에서 대장간 화로에 불이 되살아 나고 있다. 충남 예산군 예산읍내 오일장 안에 있는 '예당철공대장간'도 그중 하나다.

대장장이의 메질에 쇠는 맥을 못추고

▲화로 속 쇳덩이가 빨갛게 달궈지고 있다. 곧 호된 메질이 시작될 참이다(왼쪽). 바닥이 네모반듯한 조선 모루(오른쪽).

<무한정보> 이재형

▲김 대장이 곡괭이를 날카롭게 벼룬 뒤 담금질을 하고 있다. 감으로 하는 어려운 기술이다(왼쪽). 김 대장이 쇠를 다룰 때 주로 사용하는 연장(오른쪽).

<무한정보> 이재형

지난 10일 예산장 대장간에서 쇠를 치는 반가운 메질소리가 들려왔다. 시장안 주차장 모서리에 자리잡은 허름한 건물 안으로 들어서니, 화로에서 맹렬한 불꽃이 쇳덩이를 시뻘겋게 달구고 있다.

잠시 뒤, 대장장이 메질에 쇳덩이는 맥을 못추고 뭉개지고, 넓혀지고, 구부러진다. 왼손엔 집게, 오른 손엔 망치(메)를 들고 50년 동안이나 삶을 뜨겁게 달군 김시찬(63) 대장이 그 주인공이다.

1970년도만 해도 예산장에는 대장간이 두 곳이나 있었다. 하나는 시장 아래 큰 버드나무가 있던 곳, 나무다리 건너자마자 정광영 대장의 대장간이다. 손으로 풀무질을 했던 곳인데, 한참 뒤 정 대장은 기계 피대에 팔이 절단돼 대장간을 그만뒀다. 다른 한 곳은 우시장 안쪽 구석, 김덕용 대장의 발동기 갖춘 대장간이다. 교남동에 살던 소년 시찬은 초등학교를 졸업하자마자 김 대장이 운영하는 대장간으로 들어가 14살 어린나이에 '불 봐주는 아이'로 세상을 만났다.

아버지의 부재로 끼니를 걱정해야 할 처지에 중학교 입학은 언감생심, 꿈도 못 꿀 일이었다. 검정 교복을 입고 하천둑을 걸어 등교하는 친구들을 마주하며 대장간으로 일 나가는 소년의 마음은 어땠을까.

"밥은 먹는다고 해서 갔지유."한참만에 일손을 멈춘 김시찬 대장의 첫마디다. 그게 전부였다. 그러고 어쩌다 보니 50년이나 한 길만 걸었고, 허리수술을 네 번씩이나 했는데도 아직 망치를 놓지 못하고 있단다.

▲달군 쇠를 집을 때 사용하는 여러 종류의 집게들. 강송덕 대장에게 물려받은 것으로 70~80년 손때묻은 연장이다.

<무한정보> 이재형

▲왼손잡이용 호미.

<무한정보> 이재형

세상은 만만치 않았다. 대장간 일은 나이가 어리다고 봐주는 법이 없었다. 소년이 맡은 일은 석탄을 깨서 불을 피우는 일이었다. 이를 '불 봐준다'고 한다. 그리고 나서 달군 쇠를 대장에게 건네주는 역할을 했다. 위험한 일이지만 대장의 손놀림을 가까이서 볼 수 있는 기회다.

"그때 대장간에 일하는 사람만 대여섯 명씩 있었는데 참 못살게 굴었쥬. 일 좀 배울라믄 괴롭힘두 많이 당하구…. 지금 얘기해서 뭣헌대유."김덕용 대장 밑에서 2년 반 동안 일을 한 시찬은 충남 당진으로 일터를 옮겼다. 당진읍내 냇가에 있는 '송덕철공소'였다. 소년티를 벗기 시작한 그는 강송덕 대장장이 밑에서 본격적으로 쇠를 다루는 일을 배웠다. 근육이 단단해지고 기술이 쌓이면서 그의 손에서 낫과 괭이, 도끼들이 수없이 만들어졌다. 눈썰미가 있고 솜씨가 좋아 누구보다 일을 빨리 배웠고, 강 대장의 눈에 들어 그곳에 주저 앉았다.

"12년 동안 그분 밑에서 일 배웠쥬. 집게 잡고 망치질하고…. 쇠라는 게 성질이 수백 가지유. 두드려 보면 금방 알지. 모양을 만드는 것도 중요허지만 최고의 기술은 강도를 조정하는 담금질서 나와유. 이걸 잘해야 땅을 팔 때 괭이가 구부러지지 않구, 낫이나 도끼도 이가 안 빠져유. 어뜨케 말로 설명할 수는 읎구, 쇠가 식을 때 색깔과 느낌이 다 다른디 오래하면 알게 돼유."그렇게 어렵게 일을 다 배웠을 무렵 강 대장이 세상을 떠났다. 그리고 큰 근심이 생겼다. 강 대장에게 빌려준 돈을 받을 길이 없어졌기 때문이다. 월급을 아껴 적금을 부은 돈인데…. 당시 700만 원이면 큰돈이었다.

어쩔 수 없이 송덕철공소를 인계받았다. 어차피 강 대장 자식이 기술을 배운 것도 아니었기 때문에 가만히 있어도 그의 몫이 될 것이었다. 물려받은 기계와 연장을 다 보태도 빌려준 돈에 비해 어림 없었지만 주인집 사정이 어려운데 다부지게 받아낼 수는 없었단다.

"허다허다 골프채도 만들어봤다니께"

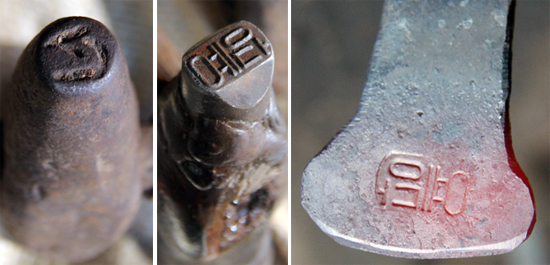

▲신명희 대장의 낙관(왼쪽). 김시찬 대장의 낙관(가운데). 낙관을 찍은 모습(오른쪽).

<무한정보> 이재형

그리고 3년 뒤 당진읍내 변두리로 나와 현대철공소를 열었다. 1988년, 집을 떠난 지 15년만에 진짜 자기 간판을 건 것이다. 일하는 사람(직원)도 여럿 들였고, 일감이 어지간히 들어왔다. 솜씨 좋고 물건 좋기로 입소문이 나 있었기 때문에 장사는 꾸준했다.

"철물점들이 와서 물건 가져가면 내가 만든 건 재고가 안 쌓여유. 그때는 만들어만 놓으면 나까마(유통업자)들이 멀리까지 가져다 팔았는디…. 농기구 중에는 요령이 필요한 것과 힘을 필요로 하는 게 다른데, 갯지렁이 잡는 쇠스랑이 만들기가 젤 까다로워유. 도끼는 메질을 많이 해야 해서 힘들고…. 한때 재미있는 것도 만들었슈. '애기도끼'라고 새끼손가락만한 도낀디 여자들이 이걸 목에 걸면 아들 낳는다구 혀서 간간히 주문이 들어와유. 정성이 깃들어야 하니 세게 불러도(제작비를 높게 말해도) 깎지를 못허쥬. 그리고 신들린 사람이 타는 작두며 삼지창도 주문이 들어오고, 허다허다 골프채도 만들어 봤다니께."김 대장은 자신이 만든 물건은 어디 갔다놔도 척보면 알 수 있다고 한다.

"내 손으로 만든건데 모를 수가 없쥬. 솜씨가 다 다른디."그렇게 20년 동안 운영했던 현대철공소도 문을 내렸다. 2006년도다. 헐값으로 밀려오는 중국산 농기구와 연장들을 상대할 수가 없었다. 대장간에서 만든 것에 비해 질이 안 좋아도 워낙 싸니까 경쟁이 안 됐다.

이듬해인 2007년, 당진에서의 생활을 접고 고향 예산으로 돌아왔다. 그리고 지금의 예당철공대장간을 인수했다.

"신명희 대장님이 48년이나 운영했는디 그분이 연로하셔서 일손을 놨구, 그래서 내가 받았지유. 평생 대장일을 하셔서 솜씨가 좋았는데…. 그분 형제들두 모두 대장간을 했슈. 지금 연세가 여든 넷이지유, 아마…."신 대장을 마지막으로 예산군의 대장간 역사가 끊길 뻔 했는데, 김 대장이 귀향해 대를 잇게 됐으니 정말 다행이다.

세상이 변했어도 농기구건, 연장이건 제대로 된 물건들을 찾는 사람들은 있다. 아무리 멀어도, 가격이 비싸도 꼭 그것만 고집하는 사람들이 있어 대장간의 불은 꺼질 듯 하다가도 되살아난다. 또 그 가치가 점점 인정을 받으니 '대장간' 간판도 다시 올라가고 있다.

▲보도블록을 집어내는 집게를 만들고 있는 김 대장. 일을 맡긴 한 건설업자는 “기성품이 없어 만들러 왔다. 그나마 대장간이 남아있어 다행이다”라고 말했다.

<무한정보> 이재형

"이젠 하지 말아야 하는디 안할 수 있나. 허리수술 네 번 하고 팔, 어깨통증에 시달리고 고생한 얘기하자면 한량없쥬. 그래도 이거 배워서 (7남매 맏이라서) 집에 조금 보태주구, 결혼해서 남매 낳아 다 가르치구, 할 거 다 했네유. 큰 우환 없이 산 것도 고맙구."

대장장이 일이라는 게 워낙 험하고 힘들어 배우는 사람이 없다고 한다. 한번은 후배 아들이 배우겠다고 왔는데 한 달도 안돼 돌아갔다.

김 대장은 요즘 새로운 목표가 생겼다. 무형문화재 등록이다. 평생 쇠를 다뤘고, 솜씨도 누구 못지 않지만 드러내놓고 자랑 한 번 못해 본 인생이었기 때문이다. 자신에 대한 미안함과 보상일 수도 있다. 그리고 문화재가 되면 기술을 전수할 수 있는 여건이 만들어진다는 것도 설레는 일이라고 한다.

"4년 전에 한 번 심사를 했는데 안됐슈. 아마도 족보가 없어서 그런 것 같유. 나보다 늦게 일을 배웠어도 문화재가 된 대장들은 집안 대대로 이어온 곳이 많더라구유. 솜씨로만 허면 자신있는디…."무형문화재란 명실공히 '장인이 보유한 기능'을 최우선으로 선정해야 하지 않을까? 족보를 따진대도 김 대장이 당진에서 강송덕 대장의 기술과 연장을 그대로 물려 받은 것과 지금 예산장에서 신명희 대장의 뒤를 잇고 있는 것이 분명하지 않은가.

머지 않은 날, 김 대장이 무형문화재로 등재돼 예산장 대장간에서 제자를 가르치는 모습을 보게 되기를 기대해 본다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

허리수술 네 번 해도... 이 남자가 망치 계속 드는 이유

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기