▲입원 병동 11층 복도의 모습

김준희

병원에 입원하는 날이 12월 11일로 정해졌다. 이날은 새벽부터 분주했다. 전날 저녁 꾸려놓은 짐을 다시 한번 점검하고, 뭐 빼놓을 것이 있는지 확인했다. 배낭을 짊어지고 집을 나서자니 마치 배낭여행을 떠나는 느낌이랄까(이전기사:

"신장 기능이 거의 바닥 상태에요, 입원을 하세요")

병원에 도착해서는 다시 기다렸다. 내가 신청한 2인실의 한 침대가 빌 때까지. 6인실은 너무 소란스러울 것 같았고, 1인실은 솔직히 비용이 부담스러웠다. 그래서 절충안으로 택한 것이 2인실이었다. 내가 입실할 곳은 11층에 위치한 소화기내과 병동이었다.

그렇게 마침내 입실, 2인실에는 작은 침대 두 개와 공용으로 사용하는 벽걸이 TV 하나, 역시 공용으로 사용하는 화장실 겸 샤워실, 공용 냉장고 그리고 개인 수납장, 병문안을 온 사람들이 앉을 수 있도록 침대 옆에 놓인 푹신한 의자 여러 개가 전부였다. 병원 생활이 얼마나 오래될지 모르겠지만 이 정도면 나에게 충분한 공간이 될 것도 같다.

침대 머리맡의 벽에는 내 이름이 있는 스티커가 붙어 있고, 몇 가지 주의사항도 적혀 있다. 그 중 하나는 '침대 위를 걸어다니지 마시오'였다. 침대 위를 걸어다닐 일이 뭐가 있을까. 아무튼 주의해두자. 주의해서 나쁠 거야 없으니.

2인실 입실, 진짜 환자가 되다나는 우선 짐을 내려놓고 화장지와 물티슈, 일회용 컵 등 당장 필요한 물건 여러 가지를 배낭에서 꺼내 수납장에 정리해 두었다. 그리고 세로 줄무늬의 환자복으로 갈아입었다. 이제 진짜 환자가 된 느낌.

이 옷을 입고 밖에 나가면 "나는 환자입니다"라고 광고하는 꼴이 되버린다. 그러니 조용히 병원 안에만 있으라는 이야기. 환자복을 입고 거울 속의 내 모습을 보고 있자니 왠지 우스꽝스럽다는 느낌이 든다.

"김준희님, 식사 나왔습니다."

곧 식사도 나왔다. 나에게는 '간경화식(食)'이라고 해서 밥 대신에 죽이 나오고, 국와 계란찜, 고기 볶음, 무나물 등이 밑반찬이다. 빨갛게 양념 된 김치나 깍두기는 없고 다른 반찬들도 아주 싱겁게 나온다. 하긴 오장육부가 멀쩡한 사람들에게도 맵고 짜게 먹지 말라고 권하는 세상인데, 나처럼 간이 거덜나버린 환자에게는 말할 필요도 없을 것이다.

병원에 있는 동안에는 어차피 이렇게 먹을 수 밖에 없을 것. 그래서 맛있게 먹었다. '음식으로 고치지 못하는 병은, 약으로도 고치지 못한다'고 하던가. 나도 그 말을 믿고 싶다. 이 음식들이 나에게 건강을 되찾아 주는데 하나의 역할을 해줄 수 있기 바라면서.

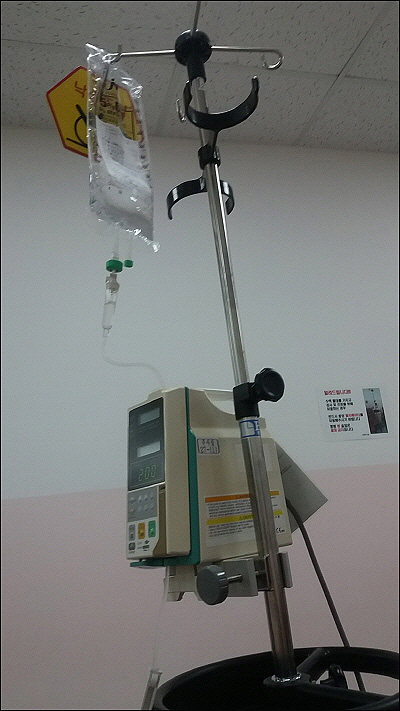

식사가 끝나자 본격적인 치료에 들어 갔다. 채혈을 하고 작은 컵에 소변도 받아서 제출했다. 내 팔에는 주사바늘이 꽂히고 폴대에 걸린 포도당 액과, 무슨 이유인지 모르겠지만 나와 혈액형이 같은 '남의 피'도 함께 내 혈관 속으로 들어간다. 다른 사람의 피가 내 몸속으로 들어오다니, 왠지 찜찜하지만 치료 목적이라는데 어쩔 수 없지 않겠나.

식사 후에 시작된 본격 치료

▲입원실 침대에 앉아서 하는 식사.

김준희

이제부터 하루 24시간 이 폴대와 함께 해야한다. 화장실에 가거나 자판기에 갈 때, 밤에 잠을 잘 때도 마찬가지다. 자면서 자신도 모르게 몸을 뒤척이다보면 주사바늘이 꽂힌 부위가 자극을 받을 수도 있겠지만, 그런 일이 생기지 않기를 바랄 뿐이다.

이 폴대를 가지고는 건물 외부로 나갈 수 없다. 그러니 나는 이제부터 이 건물 안에 갇혀버린 셈. 그래도 병원 안의 편의점이나 커피전문점, 제과점에서 먹고 싶은 것들을 구할 수 있으니 다행이다. 물론 술은 팔지 않지만.

폴대를 들고 입원 병동 복도를 걸었다. 11층에는 커다란 TV가 걸려있는 휴게실과 커피와 음료를 파는 자판기가 있다. 찬 물과 뜨거운 물을 받을 수 있는 식수대도 있다. 편의점에서 컵라면이라도 사게 되면 여기서 뜨거운 물을 받으면 될 것이다. 있을 건 대부분 있기 때문에 입원 기간 동안 굳이 11층을 벗어날 필요도 없을 것 같다.

"평소에 생활하면서 숨 차지 않으세요?"몇 달 전 건강검진을 받고 외래진료를 위해 이 병원 소화기내과를 찾았을 때, 담당의사는 나에게 이런 질문을 했었다. 그러고 보니 평소에 가만히 있을 때도 숨이 차기는 했다. 그때도 나는 그 증상을 애써 무시했다.

살다보면 누구나 숨이 찰 때가 있을 거라고 생각하면서. 그런데 의사가 하는 말에 의하면 숨이 차는 이유가 폐에 물이 약간 고여있기 때문이란다. 폐가 정상적으로 작동을 못하니 당연히 숨이 찰 수 밖에. 그러면 결국 폐에 고여있는 물을 빼내야 한다는 이야기. 폐의 물을 어떤 식으로 빼낼까.

내일은 소화기 대장내시경(수면내시경) 검사를 받는 날이다. 그 결과는 또 어떻게 나올지 궁금하다. '최선을 희망하되, 최악에 대비하라'고 하던가. 지금 걱정해봐야 아무 쓸모 없는 일. 주사위는 던져진 것이나 마찬가지다. 차라리 최악을 상상하고 거기에 대비할 방법을 생각해 두는 것이 나을 것만 같다.

오늘부터 퇴원 때 까지는, 막말로 '먹고 자고 싸고'를 반복하면 된다. 그러다 보면 건강도 다시 추스를 수 있을 테고, 친구들과도 예전처럼 어울릴 수 있을 것이다. 병원생활이 답답하기는 하겠지만 누구를 원망할까. 모두 내가 스스로 자초한 자업자득인 것을. 나는 다만 이 시간이 금방 흘러가기를, 마치 소나기처럼 지나가기를 바랄 뿐이다.

▲이것과 비슷하게 생긴 폴대를 들고 다녀야 한다.

김준희

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기