▲장서의 괴로움

땡땡책협동조합

<장서의 괴로움>에는 책 때문에 바닥이 뚫리거나 책장이 무너져 욕실에 갇히기까지 하면서도 책에 깔려 죽는 것도 나쁘지 않다고 생각하는 못 말리는 장서가들의 이야기가 등장한다. 책이 '진짜' 많은 사람들은 대체 책을 어떻게 감당하는지 궁금하다면 펼쳐볼 만한 책이다.

"서재는 책장을 갖는 순간부터 타락하기 시작한다."

과연 나에게도 들어맞는 말이다. 가로 3칸 세로 5칸 짜리 책장 두 개를 방 안에 들여놓은 순간부터 굳이 필요하지 않은 책들, 지금 읽지 않는 책들, 허세용 책들이 늘어나기 시작했다. 저렇게 커다란 책장이 버젓이 있는데도 오늘 내 인생에 생생하게 관여하는 책은 책장이 아니라 책상 옆이나 식탁 위, 화장실 선반이나 소파 위에 흩어져 있다. 책장에 꽂혀있는 책은 그저 '꽂혀있는' 책일 뿐이다.

"책이 너무 많이 쌓이면 팔아야 한다. 공간이나 돈의 문제가 아니다. 지금 내게 무엇이 필요한지, 꼭 필요한 책인지 아닌지를 판가름해 원활한 신진대사를 꾀해야 한다. 그것이 나를 지혜롭게 만든다. 건전하고 현명한 장서술이 필요한 이유다. 수집할 가치가 있는 책들만 모아 장서를 단순화하는 방법도 있지만, 대부분 책이 너무 많이 쌓이면 그만큼 지적생산의 유통이 정체된다. 사람 몸으로 치면 혈액순환이 나빠진다. 피가 막힘없이 흐르도록 하려면 현재 자신에게 있어 신선도가 떨어지는 책은 일단 손에서 놓는 편이 낫다."

- <장서의 괴로움> 31쪽

문제는 '손에서는 놓겠지만' 책장에서도 정리해 버리기엔 애매한 책들이 항상 존재한다는 것이다. 나는 책정리하는 시간을 매우 좋아한다. 먼저, 산 지 한참 되었지만 여전히 한 장도 펼쳐보지 않은 책은 빼놓는다. 이런 책에게는 두 가지 운명이 기다리고 있다. 언젠가(한 60세쯤 되었을 때라도) 그 책을 읽을 타이밍이 올 것 같다면 시골에 있는 할머니댁으로 간다.

만약 영 나와는 인연이 아닐 것 같은 책이라면, 그리고 대체할 만한 책이 있다면 아예 처분당하는 운명에 처한다. 나로 하여금 가지각색 감정을 불러일으키는 책들로 책장을 정리하는 것만큼 기분 좋은 일은 없다. 마치 뇌속의 지식을 착착 분류하는 기분이다(내가 기본적으로 '버리는 행위'에서 쾌감을 느끼는 인간이라 그럴지도 모른다).

어떤 소설가는 책을 진열할 때 문학과 비문학으로 나누고, 각각 좋아하는 순서대로 꽂은 다음 새 책을 읽을 때마다 순서를 조정하는 시스템을 이용한다고 한다. 이런 분류법도 괜찮겠다 싶었는데 칸이 나누어진 책장이라 따라하기가 좀 번거롭다. 책장 모양에 따라 분류법도 달라질 수밖에 없겠다는 생각이 든다.

나도 내 나름대로 분류가 있긴 한데, 혼자만 알 수 있는 분류라 가족들은 영 이해를 못한다. 독립하기 전에는 엄마가 대청소를 하면서 자꾸만 책을 크기별로, 키 순서대로 '보기 좋게' 꽂아놓아서 짜증을 낸 적이 몇 번 있다("아, 설명할 순 없지만 나만의 분류법이 있다고요~!").

엄마는 깔끔하게 정리해야 보기도 좋지 않냐며 들쭉날쭉한 책장에 이해할 수 없다는 눈빛을 보냈지만 그런 '아무도 이해할 수 없는 책장'이 어쩌면 보잘 것 없는 내가 지키고 싶었던 알량한 자존심 같은 게 아니었을까 싶다. 알량한 자존심, 아니면 세상 잘난 것들에 먹히지 않고 끝까지 지키고 싶은 나만의 것.

다시 책으로 돌아와서, 그래서 대체 어느 정도가 적당한 장서량이라는 말인가. 문학연구가 시노다 하지메(독서의 즐거움 저자)는 이렇게 말했다고 한다.

"필요할 때마다 자유자재로 열어볼 수 있는 책이 책장에 5백, 6백 권 있으면 충분하고, 그 내역이 조금씩 바뀌어야 이른바 진정한 독서가."

'이른바 진정한 독서가'라는 게 무엇인지 잘 모르겠지만 여기에서 제시한 숫자가 꽤 적당해 보이긴 한다. 도시에 사는 1인 가구를 기준으로 했을 때 한 사람이 누릴 수 있는 면적이란 그리 크지 않으니, 책이 5백 권이 넘어가는 순간부터는 감당하기가 매우 곤란해질 것 같다.

그런가 하면 아예 책을 한 권도 소유하지 않았다는 사례로 음악평론가 요시다 히데카즈라든가, 여성학의 창시자 다카무래 이쓰에나, 소설가 이나가키 나루호의 이야기도 나온다. 뭐, 이쪽으로 가면 또 너무 극단적인 느낌이다. 역시 결론은 '케바케(Case by Case를 줄여서 쓰는 신조어)'이고 정답은 각자의 마음 속에... 이 책에서는 '진정한 독서가는 서너 번 다시 읽는 책을 한 권이라도 많이 가진 사람이다'라고 정리하고 있긴 하다.

책 뒷부분에서는 저자가 1인 헌책시장을 열었던 경험담이 나온다. 4일 동안 1500권 정도 팔렸다고 하니 꽤 많은 책을 판 셈이다. 일본의 헌책 문화에 대해 다룬 책들을 보다 보면, 일본에는 헌책의 가치에 투자하는 인구가 꽤 있고 거래를 활발하게 중계하는 헌책방도 꽤 있는 모양이다.

▲연남동 북스피리언스

김민희

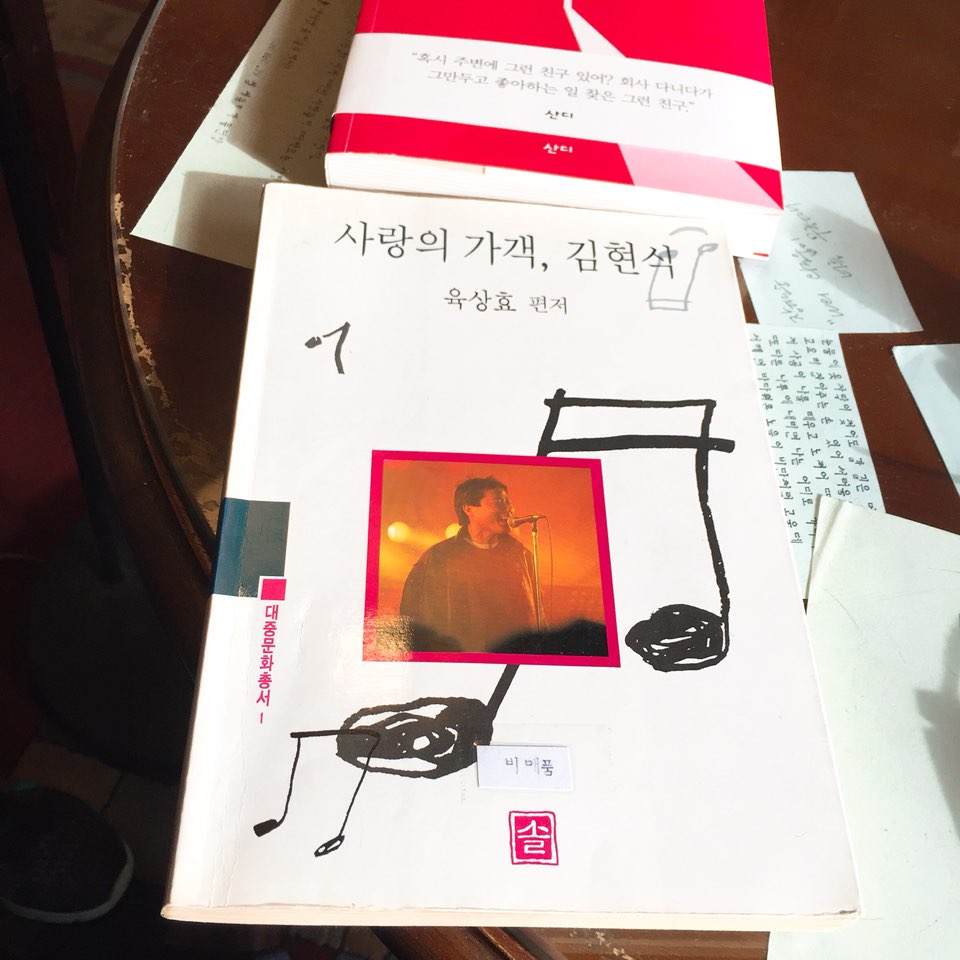

최근에 가보았던 연남동 북스피리언스나 염리동 초원서점에서는 눈 밝은 책방지기의 컬렉션이기도 한 헌책을 구경할 기회가 있었다. 한껏 세련된 디자인의 요즘 책보다 자꾸만 눈길이 가는 것이 참 요상했다. 결국 북스피리언스에서는 헌책을 잔뜩 쟁여오고 말았다. 한창 잘나가는 반짝반짝 새책보다 어쩐지 숨겨진 보물같이 껴지는 헌책에 끌리는 청개구리 심보를 어찌할꼬. 초원서점에서 유리문이 달린 진열장 속에서 은은히 빛을 내던 헌책들. 음악을 하는 친구가 책방지기에게 김현식 관련 책을 문의하자 조심스럽게 꺼내주었다(비매품이었다).

▲초원서점에서 잠시 꺼내주었던 비매품 헌책

김민희

그럭저럭 책을 읽어가다가 11장 '남자는 수집하는 동물'에서는 고개가 삐딱해졌다. '수집가의 남녀 비율은 100대 1쯤이 아닐까'라는 대목은 영 공감이 가지 않는다. 수렵시대 DNA나 왕국을 통솔하고자 하는 갈망으로 '수집가의 남녀 비율'을 설명한 어느 심리학자의 말은 인용하지 않는 것이 좋을 뻔했다. 좀 더 합리적인 근거를 썼다면 책의 나머지 분량을 읽는 내 입맛이 이렇게 씁쓸하지 않았을 텐데... 역시 단순히 책을 많이 읽는다고 모든 방면에서 지혜로워지지는 않는 것이다.

만약 지금 당장 집안에 있는 책이 모두 사라진다면 나는 얼마나 많은 책을 기억해낼 수 있을까? 반 정도는 기억해낼 수 있을까? 기억해내지 못할 책들이 가득한 책장에서 나의 욕망이 적나라하게 떠오른다. 책을 소유할 순 있지만 책과 진정으로 관계맺기란 참 어렵다. 서평을 쓰기 시작하니 더욱 절실하게 느끼게 된다. 문득 죽음의 한 연구라는 책이, 아니, 내 몸을 관통하지 못하고 껍데기로 스쳐 지나간 책들이 머릿속에 떠오른다.

이렇게 훈훈하게 자기반성으로 끝맺으면 좋겠지만 삐뚤게 방향을 틀어놓는 문턱이 등장할 때가 있다. 그렇게 나를 무의미하게 통과한 껍데기뿐인 책의 인상들도 어떤 의미를 만들어낸다는 발상. 책을 보고 사고 읽고 버리고 팔고, 어쨌든 내 책장(장서) 안에서 책을 어떻게 하든 나의 자유다. 그 자유가 주어지지 않는다면 차라리 책을 읽지 않는 쪽을 택할지도 모르겠다.

장서의 괴로움

오카자키 다케시 지음, 정수윤 옮김,

정은문고, 2014

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

땡땡책협동조합은 책을 읽고 쓰고 만들고 전하는 모든 이들과 함께 책 읽기를 바탕으로 스스로의 삶을 성찰하고 이웃과 연대하며 자율과 자치를 추구하는 독서공동체입니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기