▲1958년 제1회 인하공과대학 졸업식에서 한 졸업생이 이승만 대통령과 악수하고 있다. ‘인하’는 대학이 위치한 ‘인하’와 이승만 대통령이 지낸 ‘하와이’를 합해서 지은 이름이다.

국가기록원

문제는 대학 설립자들이 사기업처럼 운영하는 대학의 재원이 그들로부터 나온 게 아니었다는 사실이다. 대학 운영에 필요한 재원은 재단 출연금이 아니라 학생과 학부모로부터 걷는 각종 명목의 돈에 전적으로 의존했다. 당시 대학은 학생으로부터 입학금과 수업료 외에 건축공사비를 징수했다. 학부모에게는 후원회를 조직해 후원회비를 내도록 했다. 그중 후원회비가 사립대학 재정의 절반을 차지했다.

대학 설립자가 자신의 땅에 건물만 짓고 학생과 학부모로부터 걷은 돈으로 학교를 운영하는 기생적인 풍토가 만연하자, 대학 설립이 가장 돈을 벌기 쉬운 투자라는 의미에서 '대학설립주식회사'라는 말이 회자되기도 했다. 그렇게 대학을 세운 뒤 대학 설립자들은 학생 정원을 멋대로 늘리고 학사증을 팔면서 본격적인 돈벌이에 나섰다. 국가 재원이 부족한 현실에서 교육열에 편승해 우후죽순처럼 들어선 사립대학은 사유재산으로서 돈벌이 수단에 불과한 존재였다.

1961년에 쿠데타로 들어선 박정희 군사정부는 1963년 6월에 사학의 공공성 제고를 내세우며 사립학교법을 제정했다. 하지만 대학 정원 조정을 근간으로 하는 대학 정비에는 실패했다. 사립대학들이 운영난을 운운하며 교원을 대량 해고하고 장학금을 축소하는 등 저항했기 때문이었다. 사립대학에 똬리를 튼 사학권력 앞에서는 군사정부조차 무력했던 셈이다.

대학 사유화의 산물, 사학비리의 등장

'사학비리'라는 말이 있다. 재벌처럼 한국적 현실에서 나온 부끄러운 개념이다. 해방 이후 대학교육의 첫 단추를 끼울 때부터 등장한 사학비리가 여전히 사라지지 않고 있는 것은 그만큼 사학권력의 힘이 막강하기 때문이다.

사학권력은 그들이 사유재산으로 여기는 대학에 대한 전권을 장악하기 위해 필사적이었다. 노태우 정부 시절인 1990년 사학재단들이 무소불위의 권력을 누리며 대학을 통제할 수 있는 방향으로 사립학교법이 개악되었다. 1981년 전두환 정부가 사학재단과 학교 경영을 분리하고자 개정했던 사립학교법을 뒤엎은 개악이었다.

우선 사학재단 이사장의 배우자, 형제자매, 자녀는 물론 사위와 며느리도 총·학장에 임명될 수 있도록 했다. 이사회의 친인척 비율도 기존의 3분의 1에서 5분의 2로 늘렸다. 총·학장 임면권은 물론 본래 총·학장이 갖고 있던 대학교수와 직원의 임면권까지 모두 사학재단에 넘어갔다. 어떻게 이런 퇴행이 가능했을까? 때마침 사립대학 이사장들의 조직인 한국대학법인협의회가 작성한 로비문서가 폭로되면서 여당과 야당 모두 로비에 말려들었다는 사실이 드러났다.

노태우 정부는 사립학교법 개악에 대해 사학의 자율성을 높이고자 한다는 명분을 내세웠다. 하지만 설득력 없는 궤변에 불과했다. 그 무렵은 사학비리가 넘쳐나던 시절이었다. 사립대학의 부동산 투기가 사회문제화되었고, 부정입학으로 재단 이사장, 총·학장, 보직 교수들이 줄줄이 구속되었다. 무엇보다 부정입학사건의 파장은 충격적이었다. 서울대, 부산대와 같은 국립대는 물론 고려대, 연세대, 성균관대, 동국대와 같은 서울 소재 사립대학, 동아대, 영남대, 호남대 등 지방 소재 사립대학을 가리지 않고 곳곳에서 부정입학사건이 터졌다.

그럼에도 사학비리는 근절되지 않았다. 족벌 경영과 전횡, 파행적인 학사운영, 학교의 사유재산화, 공금 유용과 횡령 등이 반복되었다. 여기에 1995년 5·31교육개혁으로 일정 여건만 갖추면 대학 설립을 허용하는 대학설립준칙주의가 도입되면서 부실 사학이 더욱 늘어났다. 이때부터 2000년까지 설립된 41개교 중 많은 사립대학의 교원 확보율, 교지 및 교사 확보율이 법정 기준에 미치지 못했다. 여기에 사립대학들은 대학자율화의 명분을 업고 IMF 사태 이전에는 13% 이상씩, 2000년부터는 6% 이상씩 등록금을 올려 한국을 등록금이 가장 비싼 나라 중 하나로 만들었다.

'대학의 시장화'라는 철갑옷

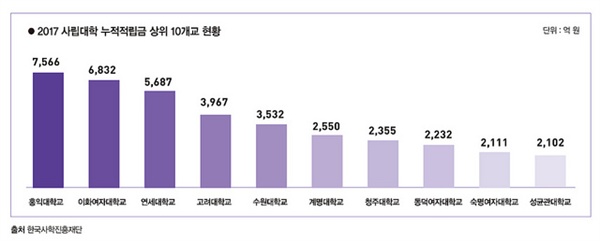

▲2017 사립대학 누적적립금 상위 10개교 현황

출처:한국사학진흥재단

1990년대 불기 시작한 신자유주의 바람을 대학이라고 피할 수는 없었다. 1995년 교육개혁위원회에서 내놓은 5.31교육개혁안은 대학교육에 대해 대학 입학 정원을 통제하지 않고 공급을 시장에 맡기면 치열한 입시 경쟁과 사교육이 해소될 것이라는 시장주의적 관점의 해법을 내놓았다. 또한 기존 공급자의 공급량을 확대하는 대학 정원 자율화 정책과 새로운 공급자의 시장 진입을 허용하는 대학설립준칙주의를 채택했다.

사립대학은 본래부터 영리적 성격을 갖고 있었다. 그러므로 1990년대 이후 시장주의가 대학에 뿌리내리는 데는 별다른 어려움이 없었다. 대학의 시장화는 대학이 사유재산임을 공공연히 주장하는 풍토를 낳기도 했다. 시장주의 관점에서 볼 때 사립대학은 더 이상 공공재가 아님에도 불구하고 국가 통제로 낙후성을 면치 못하고 있으니 국가는 대학교육에서 손을 떼야 한다는 것이다.

해방 이후 교육열이 솟구치고 급속한 산업화를 겪는 동안 국가는 고등교육을 온전히 감당하지 못한 채 상당 부분을 사립대학에 떠맡겼다. 이 과정에서 사립대학은 땅과 자산을 가진 개인이 부를 축적하는 도구가 되었다. 이런 방식으로 사립 중심의 대학교육이 지속되면서 사학비리가 끊이질 않았다. 그것은 사립대학이 국가를 대신해 고등교육을 책임져온 순기능을 잠식할 만큼 심각했다. 1990년대 이후 본격화된 대학의 시장화는 사립대학은 사유재산이라는 인식을 견고히 하는 철갑옷이 되어 주었다.

오늘날 학령인구 감소로 인해 국공립이든 사립이든 더 이상 구조조정을 피할 수 없게 되었다. 사립대학에는 세 가지 선택지가 있다. 먼저 국·공립대학과 통합할 수 있다. 둘째, 도립 또는 시립대학으로 전환할 수 있다. 셋째 정부의 지원을 받아 공익 이사가 운영에 참여하는 공영형 사립대학으로 가는 길이 있다. 아직 가시적인 변화는 눈에 보이지 않는다. 다만 상지대가 유일하게 공영형 사립대학으로의 전환을 모색하고 있다. 해방 이후 70년 넘게 사학권력에게 대학은 사유재산으로 '지켜야' 하는 것이었다. 그들에게 공공재로서의 대학 교육이란 주장은 국가의 재정 지원을 요구할 때만 작동해왔다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

참여연대가 1995년부터 발행한 시민사회 정론지입니다. 올바른 시민사회 여론 형성에 기여하기 위해 노력하고 있습니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기