▲심규동 사진가의 <고시텔> 전시 작품 중 하나.

심규동

교육 인프라의 서울 집중과 대학의 서열화 문제는 한두 해 된 문제가 아니다. 이미 상위권 대학의 80%가 서울에 집중되어 있다. 질 좋은 일자리는 서울에 몰려있고 대부분이 '인 서울' 대학 출신들이 차지하기 마련이다. 지난 수년간 유수한 지방 인재들은 끊임없이 서울로 '수출'됐다. 그런데 새삼 지금 와서 '지방대가 무너진다'는 해묵은 명제를 다시 꺼내는 이유는 무엇일까. 지방대가 말 그대로 '소멸'의 위기에 처해있기 때문이다.

지방대 난립의 부메랑... 지방은 생존 걱정, 서울은 건물 잔치

1996년 김영삼 정권은 '대학설립준칙주의'를 도입했다. 대학 설립을 위한 최소한의 허가요건만 갖추면 비수도권 지역에 대학 설립을 인가해주는 제도다. 설립준칙주의 도입 이후 지방에만 60여 개에 달하는 대학이 우후죽순으로 생겨났다. '대학 안 가면 굶어 죽는다'는 왜곡된 교육열과 소속 지역구에 대학을 유치하려는 정치인의 욕망 등이 만난 결과였다. 이에 질세라 서울 주요 사립대들도 정원 증가 등 몸집 불리기에 나서면서 전체 대학 정원은 폭발적으로 증가했다.

그런데 출산율이 급격히 감소하며 늘어난 대학 정원 수는 독이 되어 돌아왔다. 학령인구가 해가 다르게 줄어들면서 등록금에 대한 의존도가 높은 한국 대학들이 위기감에 휩싸였다. 심지어 일부 대학은 충원율을 걱정해야 하는 처지까지 내몰렸다.

공급과잉에 대한 조정 과정이 지역 격차와 맞물리면서 지방대학과 인 서울 대학 간 격차는 급격하게 벌어지고 있다. 일부 부실 대학만의 얘기가 아니다. 실제 교육 수준과 상관없이 지방대학은 지방에 있다는 이유만으로 경쟁력 약화와 수입 감소 등 생존을 위협받고 있다. 지방대가 생존을 걱정하는 와중에도 '학벌 자본'을 구축한 서울 주요 대학은 매년 수백억 원을 건물에 쏟아붓고 있다(관련 기사 :

뭣이 중헌디... 강의 줄이고 건물 늘리는 고려대). 한 마디로 지역을 기반으로 한 '초격차'가 대학 사회에 현실화하는것이다.

기자는 이번 기획을 위해 대학알리미에 공시된 3개년 공공데이터(2016~2018년)와 통계청 등에 공시된 각종 통계 지표를 분석했다. 1편에서는 학령인구 급감에 따른 지방 대학의 생존 위기를 다룬다.

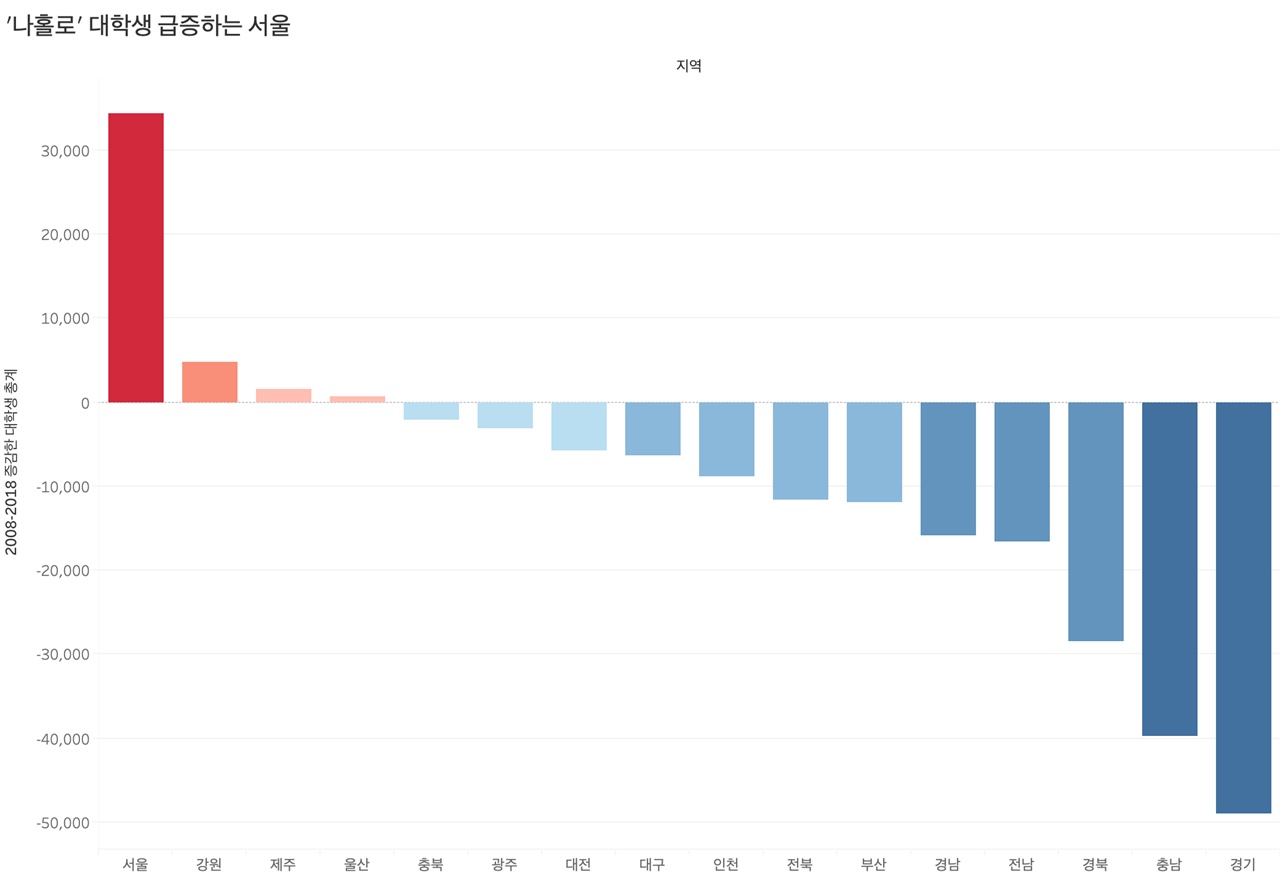

'나홀로' 대학생 급증하는 서울

▲지난 10년 간 전국적으로 대학생이 13만여 명 감소했음에도 서울 지역 대학생은 오히려 늘었다.

유종헌

기자가 통계청 공시 자료를 분석한 결과에 따르면 2008년에서 2018년까지 10년간 총 대학생 정원 수는 13만4857명 감소했다. 대학생 감소는 대부분 지방을 중심으로 이뤄졌다. 특히 경기권에서만 4만9042명이 감소했다. 정원 5천 명 중규모의 대학이 10곳이나 없어진 셈이다. 충청남도에서도 4만 명 가까운 학생이 사라졌다. 대학이 지역 경제에 끼치는 영향력을 생각하면 매우 심각한 수치다.

반면 서울은 오히려 대학생 수가 증가했다. 지난 10년간 3만4415명이나 늘었다. 중규모 대학 기준 7개의 대학이 새로 생긴 것과 맞먹는 수치다. 강원, 제주, 울산 등 대학생이 소폭 늘어난 지역의 증가 폭이 미미한 수준임을 고려하면 사실상 서울 혼자 대학생이 늘고 있다. 대학 정원이 주는 데도 인 서울 대학의 대학생 규모만 느는 이유는 '정원 외 모집' 때문이다.

정원 외 모집은 고등교육 시행령 제29조에 따라 장애인, 농어촌 출신, 기초생활수급대상자 등 사회적 배려 대상자에게 균등한 교육 기회를 주기 위한 취지에서 시작됐다. 입학정원 11% 내에서 선발함을 원칙으로 하지만 외국인의 경우 선발 규모에 제한이 없다. 최근 서울권 대학들은 외국인 입학생 규모를 공격적으로 늘려 등록금 수입을 확보해왔다. 경희대의 경우 정원 외 특별전형 모집인원이 2013년 677명에서 2016년 1127명으로 늘었다.

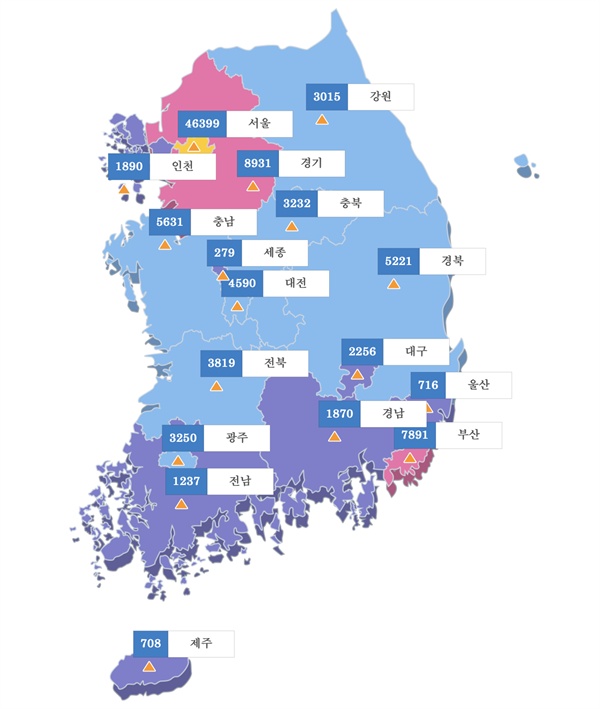

▲2018년 서울에 재학 중인 외국인 학생 수는 약 4만6천명으로 서울을 제외한 전 지역의 외국인 수를 합산한 것과 맞먹는다.

대학알리미

이는 대학알리미 지역별 공시자료에서도 확인할 수 있다. 2018년 서울권 대학에 재학 중인 외국인 학생 수는 4만6399명으로 서울을 제외한 전체 대학에 속한 외국인 규모인 5만4536명과 맞먹는 수준이다. 한국 대학에 다니는 외국인의 절반은 서울권 대학에 다니는 셈이다.

서울권역 대학들이 정원 외 입학 제도를 등록금 수입을 늘리는 꼼수처럼 악용하면서 지방 대학의 공동화 현상도 심화하고 있다. 2018년 신입생 충원율이 90% 미만인 4년제 대학은 총 13개다. 모두 지방대학이다. 학령인구는 주는데 서울권 대학은 계속 입학 인원을 늘리니 당연한 결과다.

▲당장 내후년부터 대학 정원보다 고교 졸업생이 4만 명이나 적다. 지금까지의 추세로 보면 줄어드는 입학생 수 감축의 절대 다수는 지방대가 차지할 공산이 크다.

유종헌

'진짜' 위기는 지금부터

그러나 지방의 '진짜' 위기는 지금부터다. 학령인구가 2018년을 기점으로 급격하게 줄어들기 때문이다. 2018년 대학 입학 정원이 유지된다고 가정하면 당장 내후년부터 학령인구가 대학 정원보다 적어진다. 고교 졸업자가 학령인구보다 더 적다는 점을 고려하면 대학 진학 희망자와 입학 정원 사이의 간극은 더 벌어지는 셈이다.

정부는 줄어드는 학령인구에 대비해 대학 구조조정을 감행하고 있다. 2015년부터 2017년까지 진행된 대학구조개혁평가에서는 5만 7천 여 명을 감축했고, 2018년부터 2020년까지 진행 중인 대학기본역량진단에서도 5만 명 추가 감축을 목표로 구조조정을 진행 중이다. 그러나 일률적인 평가방식 탓에 지방대에 정원 감축이 집중되고 있다.

유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 5월 7일 기자회견에서 "2021년 학년도부터 대학 정원보다 고교 졸업생 수가 4만 명 정도 적은 상황"이라며 "대학이 원하든 원하지 않든 구조조정이 불가피하다"고 밝혔다. 2024년엔 대학 진학자가 40만 명을 밑돌 전망이다. 9만 명에 달하는 '정원 미달'이 발생하는 것이다.

이는 정원 5천 명 정도의 중규모 대학 기준으로 20개 가까운 대학이 문을 닫아야 한다는 뜻이다. 현재까지의 추세로 보면 입학생 수 감축의 절대다수는 지방대가 차지할 것이다. 바야흐로 '지방대 소멸의 날'의 시작이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글8

언론학을 공부하는 대학생. 사회의 어두운 곳을 비추는 기자가 되길 꿈꿉니다.

공유하기

1996년 YS가 쏜 화살, '지방대 소멸'로 돌아오다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기