a

▲ 상하이에 있는 대한민국 임시정부 청사 ⓒ 박도

상하이

8월 3일(화) 아침 베이징[北京] 공항 찬청에서 만두로 요기를 한 다음 8시에 중국 남방항공 여객기에 탑승하여, 9시 30분에 상하이[上海]공항에 도착했다.

공항을 빠져 나온 후, 곧장 택시를 타고 마당로(馬當路)에 있는 대한민국 임시정부 옛 터를 찾았다. 이곳은 상하이 중심지와는 달리 길도 좁고 건물도 죄다 낡았다.

a

▲ 임시정부 청사 뒷골목 ⓒ 박도

백범(白凡) 선생 어머니가 상하이 생활이 너무 어려워서 깊은 밤에 쓰레기통 안에서 근처 채소 장수들이 배추 겉껍질 버린 걸 골라다 먹었다는 당시의 모습이 아직도 그대로 남아 있는 듯했다.

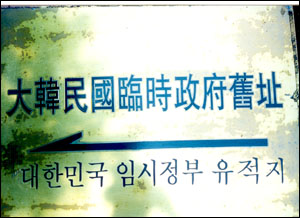

상하이시 마당로 보경리 4호에 대한민국 임시정부 유적지가 있었다. 2차선 도로변에는 “대한민국임시정부구지”라는 안내판과 “大韓民國臨時政府舊址管理處”(대한민국임시정부구지관리처)라는 현판이 걸려 있었다.

모퉁이를 돌아가자 “안녕하세요” “大韓民國臨時政府舊址接待室”(대한민국 임시정부구지 접대실)이라는 현판도 나란히 붙어 있었다.

a

▲ 대한민국 임시정부 유적지 현판 ⓒ 박도

아, 얼마나 반갑고 눈물겨운 임시정부 청사인가! 나는 이곳을 찾는데 불과 사흘밖에 걸리지 않았지만, 지난날 우리 독립투사들은 이곳을 찾기 위해 그 얼마나 몸부림치고, 목숨을 잃었던가?

일제 치하 이 땅에 살았던 백성들은 ‘임시정부’란 말만 들어도 가슴이 벅찼고, 민족혼을 지닌 젊은이는 임시정부가 바로 동경의 대상이었다.

이들 젊은이 가운데는 이 임시정부를 찾아가기 위해 목숨까지도 담보했다. 심지어 일제의 “半島人學徒特別支援兵制”(반도인학도특별지원병제)를 이용하여 학도병에 입대해서 죽음을 무릅쓰고 일본군을 탈출, 장장 6000리나 되는 장정(長征) 끝에 마침내 중경에 있는 임시정부에 감격적으로 도착한 젊은이도 있었다. 김준엽, 장준하, 윤경빈, 김영록, 홍석훈 선생 등이 바로 그분들이다.

어디 이분들뿐이랴. 임정 요인들이 모두 그러했고, 이봉창, 윤봉길 의사들도 그러했으리라.

a

▲ 임시정부 접대실 ⓒ 박도

대한민국 임시정부

우리 일행이 찾은 마당로 보경리 4호의 임시정부 청사는 최초의 임시정부 청사가 아니고, 1926~1932년 사이 6년간 머물렀던 상하이〔上海〕시절의 마지막 청사였다.

박은식 선생의 <한국독립운동지혈사>에 따르면 1919년 3월, 이동녕, 이시영, 조완구, 여운형, 신채호 등 30여명이 보창로의 한 허름한 집에 모여 임시정부 수립에 관한 비밀회의를 가졌다고 한다.

각 지방 대표의 공식 회합인 제1차 임시의정원 회의는 1919년 4월 10, 11일 이틀에 걸쳐 프랑스 조계 김신부로 22호에서 열려 의장 이동녕의 사회로 대한민국 임시헌장 전문 10조를 통과시켰다.

우리 역사상 처음으로 국호를 ‘대한민국’이라 하고 민주공화제를 선포한 기념비적 장소다.

하지만 이곳은 그후 일본이 태평양전쟁을 일으켜 프랑스 조계를 모두 접수한 이후, 이전의 거리이름과 동네이름을 모조리 바꾸고, 어떤 곳은 호수까지 모두 바꿔버려 최초의 임시정부 청사를 찾는 것은 솔밭에서 바늘 찾기처럼 어려운 일이라고 했다.

당시 임정에 몸담았던 사람도, 이를 입증해 줄 사람도 모두 이 세상에는 없기 때문이었다.

다음으로 중요한 건물은 1919년 도산 안창호 선생이 미국 교포로부터 상당한 독립자금을 기부 받아와서 3층 건물을 임대하여 태극기도 꽂고 임시정부 간판도 달았다는 보창로 309호 건물은 지금은 지명도 호수도 바꿨고, 그 자리는 지금 공터로 남아 있다고 한다.

그 후로도 임시정부는 가난한 재정에 남의 나라, 그것도 프랑스 조계지에서 임시정부 청사를 갖는다는 게 쉬운 일이 아니라 예닐곱 차례나 옮겨 다녔다.

a

▲ 임시정부 접대실에 있는 백범 선생 흉상 ⓒ 박도

그래서 가장 확실한 곳은 마지막 임정 청사였던 현재의 마당로 보경리의 ‘대한민국임시정부구지’ 청사인바, 이곳도 오랜 풍상에 낡고 헐어서 무너지려는 것을 1990년 삼성재단이 그 건물에 입주하고 있던 10여 가구에게 아파트를 사 주고 건물을 비워서 지금의 모습으로 새롭게 단장했다고 한다.

현재는 상하이시 노만구(盧灣區) 인민정부가 이 임시정부 청사를 문물보호단위로 지정하여 관리하고 있다고, 그 당시 삼성그룹 중국담당 이사로 관여했던 김 선생이 자세히 일러주었다.

여기서도 외국인은 꽤 비싼 입장료를 받았다. 외국인이래야 대부분 한국인일 테고, 아무리 비싸다고 여기까지 와서 입장하지 않을 사람이 어디 있으랴. 1층 관리처 대기실로 들어가자 김구 주석 흉상이 정면에 모셔져 있었다.

경건한 마음으로 고개 숙여 묵례를 드리고 대기실 의자에 앉자 곧 안내하는 복무원 아가씨가 임정 역사 비디오를 틀었다. 여기 들어오는 손님은 자유롭게 관람하는 게 아니라, 정해진 시간에 따라 그때까지 들어온 손님을 아가씨가 인솔하며 관람케 했다.

a

▲ 임시정부 청사 내부 ⓒ 상하이시

아가씨는 실내에서는 일체 사진 촬영을 못하게 했다. 1층은 회의실과 부엌이었고, 2층은 집무실이었다. 집무실 한쪽에는 딱딱한 나무침대가 놓여 있었는데, 김구 선생이 사용했던 침실이라고 했다. 소박하기 그지없었다. 집무실 벽에는 역대 대통령, 국무령, 주석 어른의 사진이 걸려 있었다.

이승만, 박은식, 이상룡, 홍진, 김구, 이동녕 순으로 모셔져 있었다. 그 장면만은 놓칠 수 없어 복무원 아가씨에게 딱 한 장만 찍자고 사정했다. 그래도 안 된다고 해서 하는 수 없이 동행한 이 선생을 팔았다.

“저 분이 바로 세 번째 어른의 자손인데, 예까지 와서 당신 조상 사진도 찍어 갈 수 없습니까?”

나의 애교 섞인 항의에 아가씨는 가부 말도 없이 슬그머니 자리를 피했다. 아마 자기도 너무 심했다고 생각했든지, 그렇다고 허락할 처지도 아니라서 눈치껏 자리를 비워준 모양이다. 약속대로 한 장만 찍었다.

잠시 후에 아가씨가 나타나서 빙그레 웃고는 다시 앞장섰다. 벽에는 도산 안창호 선생의 “愛己 愛他(애기 애타)", 석오(石吾) 이동녕 선생의 “光明(광명)"이라는 글씨가 액자에 담겨져 걸려 있었다. 3층은 임정 요인 숙소와 전시실로 꾸며져 있었다.

a

▲ 임시정부 역대 지도자 ⓒ 박도

우리 일행은 숙연한 마음으로 청사 곳곳을 둘러본 후, 아가씨를 따라 1층으로 내려오자 회의실은 관광기념품 판매소로 개조하여 여러 가지 기념품을 팔고 있었다. 거기에는 청사 내부를 찍은 8장을 한 묶음으로 20원에 팔았다. 나는 그제야 사진을 못 찍게 한 까닭을 알았다.

글쎄 내가 너무 영악하게 생각한 건 아닌지? 하긴 관람객마다 플래시를 터트리며 법석을 떨면 임정 청사내의 경건한 분위기를 흐트려 놓을 테다.

나를 포함한 한국의 관참객들이 오죽이나 극성스러운가? 이나마 정숙하고 청결한 분위기를 유지해 준 임시정부 관리처에 오히려 감사해야 할 일이 아닌가. 솔직히 관람객도 많지 않은데 한국 사람이 와서 수입을 올려주지 않으면 임시정부 청사를 이나마 어찌 유지할 수 있으랴.

동행한 이 선생은 아무런 말씀도 없이 성금함에다 금일봉을 넣었다. 일제 36년간 수많은 망명객을 받아주고, 임정 청사를 빌려주고, 우리 임정요인에게 독립자금까지 마련해준 중국에 충심으로부터 감사해야 할 일이다. 서로 처지를 바꿔 볼 테면, 과연 우리나라와 백성들은 남의 나라 임시정부에 그만한 아량이 있었을까?

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고