▲Robert Doisneau. 파리에서 산 엽서. 표정이 재밌다.Pipi Pigeo

우체국은 손님들로 만원이었다. 나는 길거리 노점상에서 산 엽서를 꺼내어 아내에게 보내는 편지를 썼다. 벌써 집을 떠나온 지 일주일이 지났다. 사람들로 북적거린 탓도 있지만, 간단한 안부를 적는 데도 좀처럼 글이 써지질 않는다.

쑥스러워서 그럴까? 아내와 결혼한 후 처음 하는 편지인 것 같다. 애들 생각이 제일 많이 난다. 다 보고 싶다. 교회는 장로님이 두 분 계시니 별일이야 있겠는가? 편지를 다 쓰고 우표를 붙여 우체국 직원에게 건네주었다. 중년여성인데 매우 상냥하다.

다른 선배 목사들은 제각기 공중전화 부스에 들어가 전화를 걸고 있었다. 나도 전화카드를 하나 사서 집에 전화를 걸어 볼까 하다 한 푼이라도 아껴야겠다는 생각에, 선배가 전화가 끝나면 카드를 빌려 한 통화만 쓴다고 해야겠다고 생각하고 기다리고 있었다. 내 앞에 서너 사람이 있었다. 선배는 전화통화가 길었다.

그런데 내 뒤통수로부터 전해지는 느낌이 이상하다. 우체국 안은 왁자한 소리로 가득하다. 뒤에서 잡아당기는 듯한 이상한 느낌이 들어 휙 뒤를 돌아섰는데, 어느 프랑스 청년이 내 배낭에서 손을 빼내는 것이었다. 소매치기였다. 배낭여행 가이드북에서 파리에 가면 소매치기를 조심하라는 얘기를 읽은 적이 있었는데 내가 소매치기를 만날 줄이야.

소매치기가 내 배낭에서 손을 빼내는 순간, 배낭에 있던 음료수 캔이 바닥에 떨어지며 요란한 소리를 내었다. 소매치기가 나보다 더 놀랬나보다. 소매치기가 당황하는 표정이 역력했다. 순간 나는 소매치기의 멱살을 잡았다. 대단히 불쾌했다. 내가 소매치기의 멱살을 잡으며 나온 소리가 대뜸 욕이었다.

"야, 이놈의 새끼, 도둑놈 새끼야!"

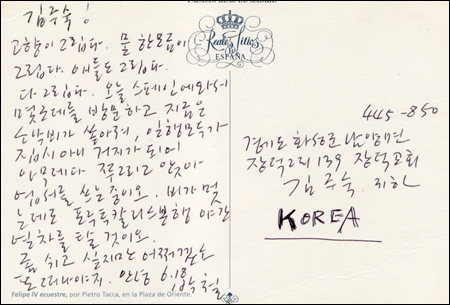

▲마드리드에서 아내에게 썼다가 못 부친 엽서이다.느릿느릿 박철

우체국 안에 있던 모든 사람의 시선이 나에게 집중되었다. 내가 멱살을 잡고 뭐라고 말을 하긴 해야겠는데, 프랑스어를 할 줄 아는가? 나도 모르게 내 입에서 겉잡을 수 없는 욕이 나오는 것이었다.

선배와 동료들이 몰려들었다. 내가 매고 있던 배낭은 위에 끈을 잡아매도록 되어 있었는데, 이미 끈이 다 풀려 있었고 김포공항에서 구입한 가죽지갑이 거의 배낭 밖으로 빠져나올 지경이었다.

내가 소매치기 멱살을 잡고 막 욕을 하면서 뭐라고 했는가 하면, "이런 놈은 경찰서로 끌고 가서 콩밥을 좀 먹어야 돼!" 왜 그런 욕을 했었는지 지금 생각해보니 얼굴이 화끈거린다. 부끄럽다.

그런데 소매치기의 저항도 만만치 않다. 자기는 소매치기가 아니라는 것이다. 단지 내 뒤에 서 있었을 뿐이라고. 소매치기로 몰리게 되어서 너무 억울하다는 것이다. 우리 일행들이 영어로 다그치자 누가 영어로 통역을 해준 것이다. 나는 끝까지 손을 놓지 않았다. 그렇게 십여 분 정도 지났는데 가만 보니 그 친구가 나보다 10센티는 더 커 보였다. 190센티(?).

밖으로 나가 일대 일 대결을 하면 내가 질 수도 있겠다는 생각이 잠시 들었다. 그런데 그것보다 이 친구가 자기는 절대로 소매치기범이 아니라며 자기는 대학생이라는 것이다. 순간 기억에 혼동이 왔다. 내가 아내에게 엽서를 가방에서 꺼낼 때 끈을 풀었다 엽서를 우체국 직원에게 주고 배낭끈을 다시 조였을 텐데, 혹 내가 배낭끈을 조이지 않고 있다 갑자기 돌아서자 음료수 캔이 떨어진 것이고, 아무 죄 없는 청년을 의심한 것이 아닌가?

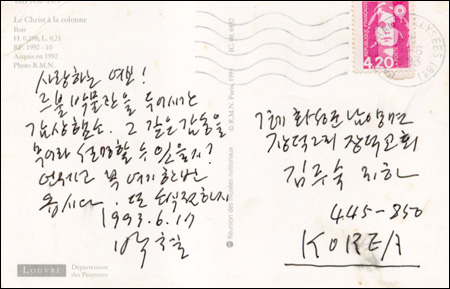

▲파리에서 아내에게 보낸 엽서. 바로 문제의 엽서이다.느릿느릿 박철

내 건망증으로 인한 엉뚱한 상상으로 대학생을 소매치기로 착각한 것은 아닌가? 그럴 수도 있지 않은가? 그런 생각이 들면서 마음이 가라앉았다. 손을 놓아주었다. 그랬더니 내가 손을 놓자마자 이 청년이 쏜살같이 우체국 밖으로 내빼는 것이다. 순식간에 일어난 일이었다.

그러자 옆에 있던 관광객인 듯한 어느 여자가 빙긋 웃는다. 작은 소리로 '소매치기'였다고 말한다. 왜 진작 말해주지 그랬냐고 했더니 자기는 처음부터 그 소매치기가 내 배낭끈을 푸는 것부터 보았는데 무서워서 말할 수 없었다는 것이었다. 이해가 간다.

내가 아무리 다급한 상황에 직면했다고 할지라도 그 순간에 욕부터 나왔을까? 그런 생각을 해본 적이 있다. 내가 얼마나 큰소리로 욕을 하며 달려들었는지 우체국 안에 있던 모든 손님과 직원들이 다 놀란 눈치였다.

나는 지금도 욕을 잘한다. 내가 욕을 처음 배운 시기는 전두환 군사정권이 들어서면서부터였다. 부당한 정권에 대한 모든 분노와 적개심이 욕으로 표현되었다. 하루에도 수십 번 나 혼자 있을 때에도 욕을 해댔다. 잠자리에 들기 전 이부자리에서도 욕을 했다.

강원도 정선으로 목회를 나가서도 욕은 줄지 않았다. 그 시절 수많은 젊은이들이 이 땅의 민주화를 외치며 죽어갔다. 계속되는 소값파동, 배추파동 등으로 수많은 농민들이 농약을 먹고 죽어갔다. 나의 현실인식은 칼날처럼 날카롭고, 뾰족하고 공격적으로 변하기 시작했다.

▲바티칸 성당 앞에서. 엄청난 규모에 말문이 막혔다.느릿느릿 박철

나의 주변은 독재정권의 감시로 자유롭지 못했다. 우리 집 전화는 도청되었고, 나는 좌경 사상을 가진 빨갱이로 동네 사람들에게 알려졌다. 그것이 못마땅했다. 그래서 배운 것이 욕이었다. 물론 나중에 그런 누명을 다 벗고 떠나왔다.

지금도 욕을 잘한다. 그러나 나의 욕은 두 가지이다. 하나는 친한 친구나 후배에게 욕을 한다. 축구를 하면서도 욕을 한다. '왜 패스를 안했느냐? 왜 헛발질을 했느냐?'고. 그러면 내가 축구를 잘 하는 축인가? 전혀 아니다.

어느 때는 아내에게도 욕을 한다. 못된 습관이겠지만, 나의 애정표현이다. 무슨 감정이나 악의가 있어서는 절대 아니다. 그럼에도 불구하고 종종 오해를 받는다. 그러나 나의 못된 습관을 아는 사람들은 너그럽게 이해를 해준다.

또 다른 경우는 여전히 불평 부당한 일을 당했다든지, 그런 일이 지금 벌어지고 있다든지 하면 나는 참지 못하고 욕을 한다. 저절로 욕이 나온다. 참으로 민망스러운 일이지만 강단에서도 욕을 할 때가 있다.

이제 나도 지천명(智天命)을 앞두고 어떤 경우든지 욕을 삼가야겠다는 생각을 한다. 욕을 한다는 것 자체가 결코 아름답지 못한 일 아니겠는가? 10년 전 프랑스 파리 어느 우체국에서 벌어진 해프닝, 그 때 그 파리 청년, 소매치기 친구는 내 욕을 알아들었을까?

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

박철 기자는 부산 샘터교회 원로목사. 부산 예수살기 대표이다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기