이전의 왕비들과는 격이 다르다

여산 송씨 집안에 경사 났다. 송현수의 가슴이 뛴다. 이제 머지않아 국구가 된다. 임금의 장인이 되는 것이다. 믿어지지 않았다. 하지만 현실이다. 내 딸이 아들을 낳으면 그 아이가 임금이 된다. 꿈같은 일이지만 현실로 다가오고 있다. 누구라도 가슴이 뛰지 않을 것인가. 누이는 실패했지만 이번만은 성공할 것 같았다. 조선 최초 왕비에 간택되었으니 어깨에 힘이 들어갈 만하다.

태조 이성계의 첫 부인 한씨. 한낱 군인에게 시집갔다. 2대 정종의 정비 정안왕후 김씨. 방과가 군인의 아들이었을 때 평범하게 혼인했고, 3대 태종의 정비 원경왕후 민씨. 그 역시 방원이 장군의 아들이었을 때 평이한 혼례를 올렸다. 4대 세종의 정비 소헌왕후 심씨도 그렇다. 세종 이도가 충녕대군으로 있을 때 혼인했다. 혼례 당시 세자는 양녕대군이었다.

5대 문종의 현덕빈. 문종이 세자로 있을 때 세자 후궁으로 간택되어 궁에 들어가 세자빈으로 승격되어 오늘의 임금을 낳았으나 문종이 등극하기 전 세상을 떠났다. 때문에 현재 빈이라는 꼬리표가 붙어있고 현덕왕후는 훗날 추존이다. 구중궁궐 깊은 곳에서 명멸했던 이전의 왕비들. 그들과는 격이 달랐다. 조선개국 이래 최초의 왕비 간택에 자부심을 가질 만하다.

a

▲ 임금 세종

ⓒ 이정근

지금으로부터 10년 전. 세종 27년, 임금 세종이 백신(白身) 송현수에게 전구부승(典廐副丞)이라는 관직을 내려주었다. 일종의 능지기다. 조정에서 반발했다. 음직으로 예우해야할 선조도 없는 송현수에게 관직을 주는 것은 특혜이니 용인할 수 없다는 것이다. 사간원에서 탄핵 직전까지 갔지만 승정원에서 옹호하여 덮고 넘어갔다.

세종은 6명의 부인에게서 18남 4녀를 두었다. 그 중에서 가장 아끼고 사랑하는 아들이 영응대군이다. 정실 소헌왕후 심씨 소생 막내아들이다. 세상을 떠날 때도 궁궐이 아닌 영응대군 사저에서 숨을 거두었다.

영응대군 열 살 되던 해 경복궁 사정전에서 처녀를 간선했다. 송현수의 누이다. 마음이 비단결 같고 착했던 송씨는 세자빈 봉씨의 동성애사건으로 마음고생이 심했던 세종의 마음을 사로잡았다. 며느리로서 끔찍이 귀여워했다. 허나, 송씨는 몸이 약했다. 결국 폐질(廢疾)로 소박맞아 친정으로 돌아갔고 영응대군은 정충경의 딸을 두 번째 부인으로 맞이했다. 따라서 영응대군은 왕비의 고모부였으나 현재는 아니다.

조선시대 잡직이 아닌 관직에서 관료들이 달갑지 않게 생각하는 곳이 능지기, 궁지기, 창고지기다. 그래도 능과 궁지기는 생기는 것 없이 썰렁했지만 창고지기는 곡식을 다루니만큼 싸레기라도 떨어진다. 나라의 대표적인 창고는 광흥창과 풍저창이다. 광흥창은 관료들의 녹봉을 관리했고 풍저창은 궁에서 쓰는 쌀과 잡곡, 그리고 종이를 관리했다. 송현수는 풍저창 부사다. 가난한 송현수를 세종이 배려한 것이다.

a

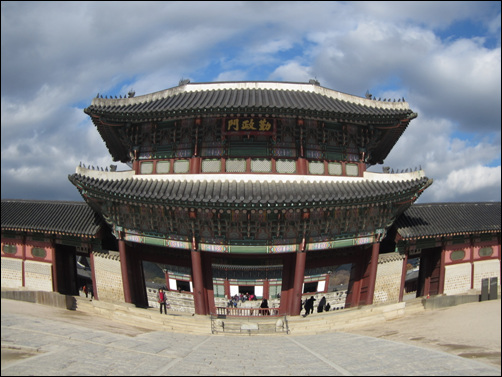

▲ 경복궁 근정문

ⓒ 이정근

임금이 청혼하는 의식이 경복궁에서 열렸다. 이른바 납채의(納采儀)다. 조선 개국 이래 처음 있는 보기 드문 광경이다. 태조 이성계로부터 문종까지 다섯 번째 임금이 바뀌었지만 총각 임금이 처녀 왕비를 맞이하는 일은 처음 있는 일이다. 한 나라의 군주는 만백성의 어버이다. 백성의 생사여탈권을 쥐고 있고 산천초목도 다 그의 손안에 있다. 그렇게 전지전능하신 임금님이 사갓집에 딸을 달라고 부탁하는 일이다.

조복을 갖춰 입은 종친과 문무백관이 근정문 앞에 도열했다. 뒤이어 면복을 갖춰 입은 임금이 환관의 안내를 받으며 어좌에 앉았다. 봉례랑이 사자(使者)로 임명된 효령대군과 호조판서를 안내하여 임금 앞에 나아갔다. 통례가 목소리를 높였다.

"국궁(鞠躬) 사배(四拜) 흥(興) 평신(平身)이오."

효령대군 이보와 호조판서 조혜가 네 번 절하고 자리에 앉았다. 전교관이 어좌 앞으로 나아갔다.

"전교를 내려 주옵소서."

전교관으로 임명된 승지가 부복하고 꿇어앉았다. 별감이 용무늬가 장식된 받침대에 모셔진 교서를 받들고 내려왔다. 자리에서 일어난 전교관과 별감이 교서를 받들고 사자 앞으로 나아갔다.

"교명을 받으시오."

효령대군과 호조판서가 무릎을 꿇고 엎드렸다.

"풍저창 부사 송현수의 딸을 왕비로 삼고저 하니 경들은 납채를 행하라."

납채 선포다. 임금이 송현수의 딸을 부인으로 맞아들이고 싶다는 공개 선언이다. 임금의 말은 곧 법이다. 법은 구속력을 갖는다. 만약 임금이 납채 선포를 취소한다 해도 해당 처녀는 다른 사람과 혼인할 수 없다.

"황공하옵니다."

효령대군 이보와 호조판서 조혜가 머리를 조아리고 네 번 절했다. 도열한 백관들도 합창하며 4배를 올렸다. 봉례랑이 교서를 받든 전교관을 앞세우고 사자를 인도하여 동문을 빠져 나갔다.

a

▲ 일화문 근정문 동문으로 평소에는 문신들이 드나들고 서문격인 반대편 월화문으로는 무반들이 드나들었다. ⓒ 이정근

조선 왕조의 법궁 경복궁에는 광화문을 비롯한 여러 문이 있지만 새끼 문을 가지고 있는 곳은 근정문이 유일하다. 광화문에도 중앙에 큰 홍예를 중심으로 양쪽에 작은 홍예가 있지만 별도의 이름은 없다. 하지만 근정문에는 왼쪽에 일화문(日華門) 오른쪽에 월화문(月華門)을 거느리고 있다. 물론 여기에서 좌우는 근정전 어좌에 남향한 임금이 바라보는 위치를 말한다.

근정문은 평소에 닫혀있다. 오늘처럼 임금이 참석하는 국가적인 행사가 있거나 외국 사신이 임금을 알현할 때 연다. 근정문은 임금을 위한 문이라 해도 과언이 아니다. 때문에 문무백관들은 새끼 문을 드나들어야 한다. 동문격인 일화문은 문반, 반대편 서문격인 월화문은 무반이 출입했다.

문밖에는 교서여(敎書輿)가 대기하고 있었다. 교명을 모시고 갈 가마다. 교서여 앞에 대기하고 있던 효령대군이 교서를 받아 교서함(敎書函)에 넣어 가마에 실었다. 고적대(鼓吹)가 앞장서고 교꾼의 발걸음이 움직이기 시작했다. 그 뒤를 정사와 부사가 따랐다.

왕비로 간택된 송현수의 집에 비상이 걸렸다. 충호위(忠扈衛)에서 사람을 파견하여 대문 앞에 막차를 설치했다. 대궐에서 면포 6백 필, 쌀 3백석, 황두(黃豆) 1백석이 내려왔다. 곳간(庫間)도 별로 크지 않는데 쌀이 3백석이라니 쌓아둘 곳이 마땅치 않다. 마당 한쪽에 야적할 수밖에 없다.

마당에 쌀을 쌓아놓다니 꿈인지 생시인지 모르겠다. 관직도 별로 내세울 거 없는 미천한 집에 재물이 쏟아져 들어오니 얼떨떨하다. 가문의 영광인지 문중의 영예인지 아직 모르겠다.

a

▲ 건춘문 경복궁 동문이다.

ⓒ 이정근

건춘문을 빠져나온 사자 일행이 다리를 건넜다. 백악 동쪽에서 발원하여 삼청계곡을 흐르는 하천에 걸친 돌다리다. 장생전을 끼고 돌아 종부시를 지나니 약간 오르막이다. 백악산 줄기가 청계천을 찾아가는 등성이다. 한 호흡 다리쉼을 한 일행이 내리막길을 내려가 개울을 건너 안국방으로 접어들었다.

고적대 소리가 골목길에 울려 퍼졌다. 어린아이, 노인, 할 것 없이 쏟아져 나왔다. 난생 처음 보는 구경거리에 눈이 휘둥그레졌다. 나오지 못한 아낙들은 담장에 목을 빼고 구경하기에 여념이 없다.

"경사 났네, 경사 났어, 우리 동네 경사 났어."

"동네가 아니라 우리 골목이지"

"골목에 비석이라도 세워야겠어."

왁자지껄한 목소리와 너털웃음이 골목을 메웠다.

"어떻게 허믄 왕비를 난디야?"

"집터가 좋아서겠지."

"터가 좋긴? 밭이 좋아서겠지."

"크, 크, 크."

담장 넘어 아낙들의 수다가 이어졌다.

"나도 왕비 한 번 낳아봤으면 좋겠다."

"왕비는 아무나 낳나?"

"그러니까 소원이지."

"삼청단에 가서 빌면 낳을 수 있을까?"

당시 아이를 낳지 못하는 부인들은 부암동 부침바위를 찾아가 동전을 부치거나 삼청단 천지신명께 기도를 올렸다.

"우리 골목 물이 좋아 아들 낳으면 정승 판서가 되고 딸을 낳으면 왕비가 된다며?"

"그렇다면 모두 왕비 낳겠다."

"아냐, 발을 백악으로 하고 하면 왕비를 낳을 수 있대."

무심코 말을 뱉은 아낙의 얼굴이 홍당무처럼 빨개졌다. 보통 잠자리에서는 머리를 북쪽으로 향하거나 동쪽에 두고 잠을 잔다. 안국방에서 백악으로 발을 뻗으라면 북쪽으로 하체를 향하라는 얘기다.

"부사님 댁 마님이 그랬다는 말이 있긴 있어."

"한지기 댁도 그랬데."

"거기서도 왕비 나오겠네."

"하하하"

"호호호"

아낙들의 웃음소리가 담장을 넘어왔다. 한지기라 하면 한명회를 말한다. 한명회의 부인은 민대생의 딸이고 송현수 부인은 민소생의 딸이다. 두 사람은 여흥 민씨 사촌 자매다. 물이 좋아서 일까? 발을 그쪽으로 뻗어서 일까? 훗날 한명회의 두 딸이 왕비가 되었고 이 골목에서 왕비가 또 나왔다. 인현왕후다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고