▲생명의 교육, 길을 찾아서교육에 대해 좀 더 진지하고, 창의적이면서, 그래도 뭔가 건설적인 고민이 필요하지 않을까.

이명구

올해로 서른 두 살이다. 이제 스승의 날이 되어도 선생님에 대한 기억은 잘 떠오르지 않는다. 학창 시절 친구들 이름이나 얼굴도 점점 흐릿해진다. 수업 시간 풍경 같은 것은 끄집어내서 뭐하랴. 이 모든 게 부질없는 일이라 여기는 나이가 됐다.

주변 선배들은 하나둘 자녀 교육에 대한 고민을 털어놓는다. 큰일이라는 것이다. 다들 교육에 대한 불안을 자주 토로한다. 하는 얘기를 들어 보면, 애들 공부 잘 시켜서 좋은 대학 보내겠다는 극성은 많이 수그러든 것 같다. 그도 그럴 것이 워낙에 낙타가 바늘귀를 통과하는 일이 돼 버렸지 않은가. 신물이 날 만도 하다.

교육에 대해 좀 더 진지하고, 창의적이면서, 그래도 뭔가 건설적인 고민이 필요하지 않을까. 이 얘기를 하면 눈에 불을 켜는 사람들이 내 주변에도 참 많다. 오죽 답답했으면 그럴까. 생업을 마다할 것까지는 없겠지만, 그래도 마음 맞는 사람들끼리 모여 얘기라도 주고받으면 어떨까 싶은 생각이 들었다.

때마침 '열린도시연구소 새 들'과 '새들마을학교'가 '교육문화연구학교'를 열었다. '생명의 교육, 길을 찾아서'란 주제로 누구나 와서 강의를 듣고 토론도 나눈다 한다. 신청한 사람들을 보아 하니 연령층이 10대부터 40대까지 다양하다. 모두 합해야 60명이 조금 못 되니까 두런두런 얘기 나누기에도 좋다. 모임은 10월 9일 한글날부터 12월 25일 성탄절까지 총 12번에 걸쳐 진행된다. 매주 금요일 저녁 시간이니 퇴근하고 가면 별 부담도 없겠다. 조금 망설이다가 신청서를 보냈다. 오랜만의 등교라 기분도 약간 설렜다.

한글날 오후, 새들마을학교 1층에서 첫 시간이 열렸다. 새들마을학교 이밀알 선생님이 1교시를 맡았다. 근데 1교시 제목이 독특하다. '난장'이란다. 난장판 할 때 그 난장이다. 첫 판부터 난장판이란 얘긴가. 어쨌든 설명을 듣기로 했다.

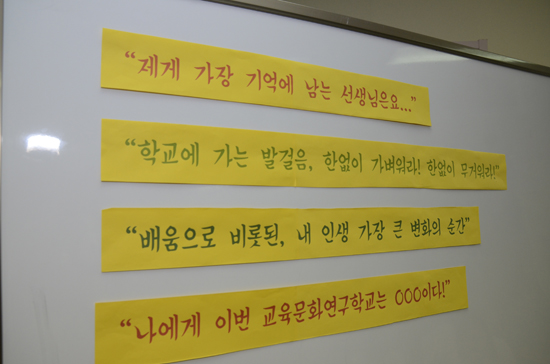

교육을 주제로 떠오르는 기억을 제 마음대로 끄집어내는 게 이 난장판의 목적이다. 학교, 선생님, 친구, 수업 시간, 시험 등 교육과 맺었던 갖가지 추억을 떠올려 보자는 거다. '의미 없다'는 생각이 우선 들었다. 일단 먹구름부터 눈앞에 그려졌다. 나뿐 아니라 그 자리에 모인 대다수가 어두운 뒷골목의 추억을 회상하는 듯 미간을 찌푸리며 잠시 기억에 잠겼다.

기억은 제 마음대로지만 담는 그릇은 세 가지다. 첫째는 선생님. 좋든 싫든 기억에 남는 선생님 이야기를 첫 번째 그릇에 담는다.

▲난장, 기억을 꺼내다.세 가지 그릇에 기억을 담았다.

이명구

나눠 준 종이에 생각나는 대로 적기 시작했다. 선생님. 선생님. 스승의 날에 전화 걸어 인사드리는 선생님이 한 분도 없다. 그렇다고 기억이 하나도 안 나는 건 아니다. 자리를 잡고 앉아서 쓰다 보니 기억 속에 선생님들이 다시 등장하기 시작했다. 적다 보니 꽤 길게 썼다. 초등학교 4학년 때니까 벌써 20년도 더 된 얘기다. 그런데 이상하게도 그때 일이 생생하다. 수업 시간에 유달리 노래를 많이 가르쳐 주셨던 선생님. 국어 시간에도, 산수 시간에도 일부러 틈을 내서 재미있는 동요를 율동과 함께 알려 주셨다. 그 시절이 참 좋았었나 보다. 입가에 미소가 슬며시 번졌다.

▲난장, 기억을 꺼내다.나눠 준 종이에 생각나는 대로 적기 시작했다.

이명구

▲난장, 기억을 꺼내다.언제 학교 가는 걸음이 즐거웠을까.

이명구

선생님은 그때 왜 그렇게 수업을 하셨을까. 처음 가져 본 생각이다. 초등학교 4학년 때 우리 반 담임선생님은 왜 애들한테 노래를 가르쳐야겠다고 마음을 먹으셨을까. 그때만큼 학교 가는 게 즐거웠던 적이 없었다. 수업 시간에도 흥을 잃어버리지 않았다. 노래와 율동을 매개로 선생님과 우리 반 모든 친구들은 1년 동안 정다운 시간을 보냈다.

문득 고맙다는 생각이 들었다. 참교육이다 뭐다 말이 많고 실제로 이런저런 제도를 개혁해 방향을 제시하려는 노력도 많은 걸 잘 안다. 하지만 그 참교육이란 게 내게는 멀게만 느껴졌었다. 말잔치란 생각밖에 안 들었다. 그런데 이제 보니 뻔히 내 곁에서 그 참교육을 실천하셨던 분이 계셨다.

나만 그런 건 아니었나 보다. 내 앞에 앉아 있던 어떤 분은 30년 전 일을 떠올렸다. 어린 시절 조용히 자기를 끌어안아 주셨던 선생님 얘기를 하다가 그만 울먹울먹 말을 잊지 못했다. 재미난 사연도 있었다. 학생들 인사말을 멋지게 바꿔 준 교장 선생님이 계셨다.

부모님한테는 "효녀가 되겠습니다", 마을 어르신들에게는 "정직한 사람이 되겠습니다"로 인사말을 바꿔 주셨다고 한다. 이 인사말은 당시 조그마한 시골 마을에 일대 센세이션을 불러일으켰다고 한다. 얼마나 기특했을꼬. 또 있다. 초등학교 졸업할 때 손수 편지를 써 주신 선생님. 따돌림하는 친구들을 크게 혼내시며 반 친구끼리 서로 아끼며 지내야 한다는 가르침을 주셨던 선생님.

"삶의 질문을 계속 해 주신 선생님이 계셨어요. 그때는 지루하다 생각했는데 오히려 60개 우산을 사 주신 선생님보다 그 선생님이 진짜 선생님이셨던 것 같아요." (두 자녀를 둔 주부)

▲난장, 기억을 꺼내다. 삶의 기억을 계속 해 주신 선생님이 진짜 선생님이었던 것 같아요.

이명구

아이들은 모를 것 같지만 사건은 오래오래 기억에 남는다. 관심을 주신 선생님과 무관심을 보낸 선생님이 명확하게 기억이 난다. 존재에 대해 배려하며 대하시는 선생님과 살피지 않고 자기중심적으로 대하는 것도 선명히 각인된다. 지금 우리 아이들도 모를 것 같지만 이 순간들은 오래오래 기억할 것이다.

이야기를 쭉 듣고 났더니 기억들이 제각각인 것 같으면서도 일맥상통하는 부분이 있었다. 첫째, 권위를 가진 선생님과 권위적인 선생님은 서로 다른 기억을 만들어냈다. 학생들을 위해 권위를 사용한 선생님이 있는가 하면 자신을 위해 권위를 사용하는 선생님이 있다. 전자는 오랫동안 기억에 남는데, 후자는 잊고 싶은 기억이다.

둘째, 질문을 던지는 선생님이 있고, 획일화된 목표를 부여하는 선생님이 있었다. 그땐 우리도 당장의 시험 성적이 중요했었다. 하지만 지금은 그때 그 선생님이 던졌던 질문 덕분에 삶을 조금씩 깨우친다.

나누다 보니 교육에 대한 부정적인 이야기도 많았지만 우리 기억 속에는 우리를 바른 길로 이끌어 주신 선생님들이 분명 계셨다. 이 이야기들을 언제까지 추억으로만 머무르게 할 건가. 우연한 듯 보이지만 아주 지혜로운 말로 아이들의 갈등을 해결해 주고, 잘못했던 일은 정확히 혼내 주고, 끊임없는 고민과 성찰 속에서 우리를 만나 주시고, 공부를 잘하든 못하든 그 자체로 사랑으로 품어 주시던 선생님.

그들을 이제 기억 속에만 머물게 하지 말자. 현재로 끌어내어 우리 아이들에게 계승하자. 교육문화연구학교 첫 번째 난장은 바로 그러한 목적에서 기획되었다고 한다.

▲난장, 기억을 꺼내다사랑으로 품어 주시던 선생을을 이제 기억 속에만 머물게 하지 말자. 현재로 끌어내어 우리 아이들에게 계승하자.

이명구

"우리의 교육 현실은 참으로 심각합니다. 하지만 입시경쟁 위주의 비인간적인 교육 현실 속에서도 비록 미비하지만 사랑과 투철한 교육 정신으로 우리를 만나 오시며 오래전부터 맑은 물을 흘려보내고 계신 그 손길들, 인생들, 선생님들을 기억해야 한다고 생각했습니다. 그 가는 빛줄기 같은 가르침을 계승하면서 이제 우리 교육이 나아가야 할 방향을 모색해 가자는 것입니다." (최봉실 열린도시연구소 새 들 대표) 기억하는 것이 이렇게 힘을 가진 것인 줄 몰랐다. 좋았던 선생님에 대한 옛 기억을 떠올리며 힘이 났다. 나쁜 건 쉽게 기억하는데 좋은 것은 자꾸 잊는다. 앞으로는 좋았던 것을 더 잘 기억해야겠다는 생각이 들었다. 지금 여기 좋은 것을 만들어 가는 길은 이미 있었던 좋은 것들을 잘 기억하는 바탕 위에서 세워 가는 것임을 이제 기억해 두려 한다.

▲난장, 기억을 꺼내다. 좋았던 선생님에 대한 기억은 힘을 준다.

이명구

▲난장, 기억을 꺼내다. 앞으로는 좋았던 것을 더 잘 기억해야겠다는 생각이 들었다.

김재광

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기