| <들꽃> 해제 |

| '들꽃'은 일제강점기에 황량한 만주벌판에서 나라를 되찾고자 일제 침략자들과 싸운 항일 독립전사들을 말한다. 이 작품은 필자가 이역에서 불꽃처럼 이름도 없이 산화한 독립전사들의 전투지와 순국한 곳을 찾아가는 여정(旅程)으로, 그분들의 희생비를 찾아가 한 아름 들꽃을 바치고 돌아온 이야기다. - 작가의 말 |

a

▲ 까치수염꽃, 여름꽃으로 까치가 꼬리를 살포시 내린 모습이라고 붙은 이름이다. ⓒ 임소혁 사진작가 제공

삼원포

중국 동북 지린성 유하현 삼원포는 우리나라 해외 독립운동 발상지다. 1910년대 이곳 삼원포 일대에는 경학사, 부민단, 신흥강습소(후 신흥무관학교), 서로군정서, 백서농장 등이 세워져서 독립운동을 맹렬히 한 곳이다.

'삼원포(三源浦)'는 세 골 물이 합한다고 붙여진 지명으로, 물이 흔하면 벼농사에 아주 적합한 곳이다. 이런 좋은 조건의 땅에 '독립운동 해외기지화' 문제는 일찍이 을사늑약 이후 독립지도자들 사이에 논의되었다. 마침내 나라가 망하자 1910년 9월 초순, 신민회 대표로 서간도 지역을 현지답사한 이동녕, 이회영 등의 제의에 따라, 그해 12월 신민회 전국 간부회의에서 논의 끝에 그곳을 해외 독립기지로 정했다.

a

▲ 우당 이회영 선생 ⓒ 우당기념관 제공

1911년 1월 이회영 6형제(건영, 석영, 철영, 회영, 시영, 호영) 가족단 60여 명을 비롯하여, 안동의 유림 이상룡, 김대락, 김동삼, 선산의 허위 집안 등 항일 가족단들이 잇따라 이 일대에 정착케 되었다.

이들 항일 망명객들이 삼원포 추가가 일대에 속속 도착하여 조선인촌을 이루자 현지인들은 바짝 긴장하며 의혹이 커졌다. 그들은 망명 가족에게 가옥, 토지 매매는 물론 임대도 거부하고, 생필품 곧 양식 거래도 끊으며 유하현에 고발했다.

"이전의 조선인들은 남부여대로 산전박토나 일궈 감자나 심어 연명했는데, 이번에 오는 조선인들은 마차 수십 대나 말 수십 필에 살림을 실어 오는 걸 보면, 필경 일본과 합하여 우리 중국을 치러 온 게 분명하니 빨리 조선인들을 몰아내 주시오."

이러한 고발에 청국 관리들은 각지 군사를 시켜 수비케 하고, 조선인에게는 집을 빌려주지 못하게 하여 망명객들은 한동안 노숙하는 고초를 겪기도 했다. 이에 이회영, 이상룡 등 독립지도자들은 봉천성에 진정하여 조선인의 거주를 허용해 줄 것과 중국 민적(民籍)에 들어갈 수 있도록 청원하였다.

참으로 다행히 이회영 집안과 총리대신 원세개는 선대부터 깊은 세교가 있었다. 이에 이회영은 총리대신 원세개에게 협조를 구한 끝에 동포들의 입적과 토지 매매 문제가 원활히 해결되었다. 이로써 독립지도자들은 통화, 회인, 단동 지방에 여관을 설치하여 동지들의 활동과 국내에서 뒤따라오는 망명객들의 이주를 도울 수 있었다.

이상룡은 남의 땅에 온 이상 토착민과 이질감을 없애고자, 솔선수범 먼저 당신이 상투를 자르고 청국 옷차림으로 고쳐 입고 이름마저 바꿨다. 동포 가운데 이런 처사에 못마땅하게 여기는 이가 있자 이상룡은 "큰일을 경영함에 어찌 소절(小節)에 구애될 수 있겠는가? 우리 조국은 망했으나 모국이 상존(尙存, 아직 그대로 존재)하니 와신상담할 곳은 이곳 뿐이다"라고 그들을 설득하여 이해시켰다.

또한 독립지도자들은 우리 동포들이 중국 땅에 살기 위해서는 우선 언어 장벽을 무너뜨리는 게 급한 일이라고 중국어강습소를 차렸다. 그리하여 먼저 중국어를 배운 사람들을 동포들이 사는 곳으로 보내어 그들을 가르치면서 하루 발리 토착민과 융화케 했다.

a

▲ 경학사 창립 노천대회가 열린 삼원포 추가가 대고산(2004. 5월 제3차 항일유적답사 때 촬영). ⓒ 박도

경학사

1911년 4월, 마침내 유하현 삼원포 추가가의 대고산에서 3백여 명이 참석한 가운데 경학사(耕學社) 창설 대회를 열었다. 이 대회에서 이동녕을 임시의장으로 선출하여 다음 5개항을 의결하였다.

첫째, 민단 자치기관의 성격을 띤 경학사를 조직한다.

둘째, 전통 도의에 입각한 질서와 풍기를 확립한다.

셋째, 개농(皆農)주의에 입각한 생계 방도를 세운다.

넷째, 학교를 설립하여 주경야독의 신념을 고취한다.

다섯째, 기성군인과 군관을 재훈련하여 기간장교로 삼고, 애국청년을 수용하여 국가의 동량 인재를 육성한다.

이 결의에 따라 경학사를 조직하고, 사장에는 이상룡, 내무부장에 이회영, 농무부장에 장유순, 재무부장에 이동녕, 교무부장에 유인식이 추대되었다. 이날 대고산 노천 군중대회에서 이상룡은 경학사 창립 취지서를 낭독했다.

a

▲ 석주 이상룡 선생 ⓒ 석주기념사업회 제공

"… 아아! 슬프다 한민족이여, 사랑해야 할 것은 한국이로다. 땅이 없으면 무엇을 먹고살며, 나라가 없으면 어디서 살겠는가? 내 몸이 죽으면 어느 산에서 묻힐 것이며, 우리 아이가 자라면 어느 집에서 살게 하겠는가? …

차라리 칼을 빼어 자결하고 싶어도, 내 몸 죽여 도리어 적을 기쁘게 할 염려가 있다. 곡기를 끊어 굶어죽고 싶어도, 나라를 팔아먹고 이름만 사게 되는 일이니 어찌 차마 하겠는가? 눈물을 흘리며 하늘 끝까지 치욕을 받을 것인가, 그렇지 않으면 힘을 길러 끝내 결과를 보겠는가? …

이에 남만주 땅에다 여러 사람의 뜨거운 마음을 합하여 하나의 단체를 조직하니 이름을 '경학사'라 한다. … 끓는 솥의 고기가 아무리 파닥거린들 무슨 희망이 있으며, 화롯가의 제비는 아무리 외친들 얼마나 시간이 있으랴.

오라, 오라! 우리 집단을 보전하는 것이 곧 우리 민족을 보전하는 것이요, 우리 경학사를 사랑하는 것이 곧 우리나라를 사랑하는 것이라. 오라! 오라! 기러기 떼 지어 날고 서풍은 날을 재촉하는 듯하지만, 금계(金鷄)가 한 번 울어대면 곧 동녘 하늘이 밝아올 것이다."

a

▲ 지금은 포도밭과 논으로 변한 합니하 옛 신흥무관학교 ⓒ 박도

신흥무관학교

경학사의 발족으로 곧 신흥강습소가 세워져 독립운동의 힘을 기르는데 이바지했다. 추가가 신흥강습소는 옥수수를 저장했던 창고에서 시작했다. 학교 이름을 '신흥(新興)'이라고 붙인 바, 이는 신민회의 '신(新)'자와 구국투쟁이 '흥기(興起)'하라는 의미의 '흥(興)'자를 합한 것이다. 학교라 하지 않고 강습소라고 한 것은 중국 당국과 일제 관헌 그리고 토착민들의 의혹을 가능한 피하려는 고육지책이었다.

우리 허씨 일행들이 진두허에서 삼원포 추가가로 이주하자 그 무렵 성산 당숙은 부민단 단장을 맡고 있었다. 이 '부민단(扶民團)'은 "만주땅 부여 옛 터에 부여 유민이 부흥결사를 세운다"는 뜻으로, 경학사가 확대 개편된 민단이었다. 우리 일행은 당숙의 주선으로 거처와 생업문제가 쉽게 해결되었다. 이 일대에는 먼저 이주한 이회영, 이상룡, 김동삼 등 독립지사들도 옹기종기 모여 살고 있었다.

우리 가족은 여기서도 중국인 땅을 빌려 소작농을 하였는데, 주경야독으로 낮일이 끝나면 밤에는 가까운 신흥강습소로 가서 우선 화급한 중국말부터 배웠다. 조선에서와는 달리 여기서는 남녀노소 없이 모두 배워야 한다고 하여 저녁이면 모두 야학 강습소로 몰려갔다. 솔직히 나는 공부보다 큰집 은이 누이나 춘옥이 꽁무니 따라 다니는 게 더 즐거웠다.

a

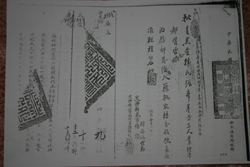

▲ 신흥무관학교 토지 매입 및 입적을 청원한 문서, 이회영과 이계동(이상룡 아우)의 명의로 되어 있음 ⓒ 우당기념관 제공

이회영· 이계동(이상룡 아우) 두 어른이 봉천성으로부터 토지 매매를 성사시켜 그곳에서 그리 멀지 않은 합니하에다 새로운 교사를 신축했다. 그리하여 1912년 7월에 신흥무관학교 낙성식을 가졌다. 이 학교는이회영 형제들의 거금 쾌척과 이동녕, 이상룡, 김대락 등 독립지도자들의 열정으로 설립되었다

신흥무관학교가 세워지자 중학생 또래 이상 청년들은 신흥무관학교에 다녔다. 큰집 허채(許綵) 큰형도, 마 서방네 춘식 형, 이상룡 손자 병화 형 등 청년들은 모두 신흥무관학교에 다녔다.

하지만 나는 학령 미달로 신흥무관학교에는 끝내 입학치 못했다. 나는 이따금 형들이 집에 돌아와 군사훈련 받던 얘기를 들려주면 무척 흥미있게 들으며 어서 커서 신흥무관학교에 입학하고 싶었다. 또 형들은 목총을 어깨에 메고 마을을 누비며 신흥무관학교 교사를 자주 불렀다. 그러면 나도 따라 목총을 매고 그 교가를 불렀다.

신흥무관학교 교가

…

백두산 밑 비단 같은 만리 낙원은

반만년래 피로 지킨 옛집이거늘

남의 자식 놀이터로 내어 맡기고

종의 설움 받는 이 이 뉘이뇨.

우리 우리 배달 나라의

우리 우리 자손들이라

가슴치고 눈물 뿌려 통곡하여라.

지옥의 쇳문이 운다.

칼춤 추고 말을 달려 몸을 단련코

새로운 지식 높은 인격정신을 길러

썩어지는 우리 민족 이끌어 내어

새 나라 세울 이 뉘이뇨.

우리 우리 배달 나라의

우리 우리 청년들이라

두 팔 들고 소리 질러 노래하여라

자유의 깃발이 떴다.

해마다 8월 29일 밤이면 모든 동포들이 학교 운동장에 모였다. 동네 부인들은 단체로 찰떡도 하고, 김치도 담가 음식을 나눠먹었다. 그날은 부민단에서는 학교 운동장에서 간단한 국치일 기념식을 한 뒤 교실에서는 연극도 했다. 연극의 주제는 나라를 빼앗긴 경술 국치일을 잊지 말자는 내용이었다. 대부분 동포들은 그 연극을 보며 눈물을 주룩주룩 흘렸다. 그러면서 다같이 노래를 부른 뒤 헤어졌다.

경술년 추팔월 이십구일은

조국의 운명이 다한 날이니

가슴을 치고 통곡하여라.

자유의 새 운(運)이 온다.

a

▲ 합니하 옛 신흥무관학교가 있는 오늘의 광화 모습 ⓒ 박도

[다음 회로 이어집니다.]

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고