▲ 1995년 하소동 상량식

우금치

때는 바야흐로 1990년, 극단 운영을 체계적으로 해보겠다고 월급제를 만들고 동거수당, 생리수당, 부모님 생신수당에 이것저것 규약을 만들었다. 지각을 3번 이상하면 월급을 감봉하는 제도까지.

그 당시 막내였던 나는 지각 담당자가 되어 출근 후 몇 분 동안 아주 예민한 시간을 보내야 했다. 단원들이 늦는 이유도 가지각색이었다.

"버스가 안 와서." "극단 시계랑 내 시계가 안 맞네?" "슈퍼 아저씨가 말을 시켜서." 선배의 보이지 않는 압력과 시선은 하루 종일 따갑고 불편했다. 그도 그럴 것이 월급 7만5000원에서 지각 한 번에 5000원식 감봉하는 건 살점을 떼어내는 것만큼 쓰라린 일이었다. 6개월 만에 지각 버릇은 고쳐졌고 자연스럽게 감봉제도 폐지됐다. 지금도 지각이 잦을 때면 그 제도를 부활하자고 한다. 지금은 한 5만 원쯤 해야 먹히려나?

하지만 모두 잘해보자고 결정한 일이니 원망할 대상이 있는 것도 아니었다. 탓할 그 무엇도 없었다. 지금 각자 100만 원씩 내자고 합의하는 것처럼.

산 속에 집짓고 살던 1996년, 주변에서는 자타공인 전국 최초 극단 공동체 생활이라며 미국의 <빵과 인형극단>, 일본의 <천막극단>과 비교하며 파격적 행보에 주변인들은 격려와 걱정을 아끼지 않았다.

돌투성이 산언덕에 시멘트를 비비고 골조를 세워 만든 조립식 건물. 거기서 우리는 6시 기상, 산길조깅, 식사, 청소, 출근, 야간훈련, 공동거실 10시 이후 사용 금지, 연애 시 퇴소, 단원 지인 출입금지, 평일 외박 금지 등을 지키며 살았다.

공동의 생활공간이지만 월세부터 전화 요금, 난방비까지 단체에서 해결하니 꿈같은 복지조건이었다. 단체로 살다보면 먹는 것에 집착이 심해진다. 손님이 오면 손에 든 봉지부터 반겼고 술이나 먹을 것이 남으면 여기저기 숨겨두기 바빴다. 그러다 입이 고플 때 하나씩 보물 내주듯 꺼내오면 그 단원은 순식간에 영웅이 된다.

그때는 왜 그리 먹어도, 먹어도 배가 고팠는지. 하기야 김장 300포기, 동치미 무 100개, 총각김치 10단씩 해댔으니 "한 사람이 소 한 마리 못 먹어도 열사람이 소 열 마리 먹는다"라는 말이 그냥 나온 말이 아니다.

아무튼 젊은 청춘을 산속에서 열정적으로 살았다. 문 열고 나가면 연습실이고 집이니 밤낮없이 연습하고 마음만 먹으면 작품제작도 순식간에 해결됐다. 온통 산이라 소품, 도구제작도 자연에서 해결했다. 보통 1년에 한 작품 만들던 것도 거기선 2~3개도 거뜬했다. 그렇게 미친 듯이 공연하고 훈련하면서 10년 만에 빚을 갚았다. 참 엄청난 일을 했던 그 시절, 어쩌면 내가 그만두면 모두 힘들겠지 하는 그놈의 '으~리' 때문에 여태껏 버텨왔는지 모르겠다.

'내가 그만두면 나머지는…' 의리로 버텨온 25년

▲2007년 김장하는 날

우금치

하지만 언제까지 우리끼리만 살 수는 없었다. 지역사회와의 관계도 줄어들고 젊은 친구들은 산골짜기 공동생활을 엄두도 못 냈다. 하소동 10년 만에 교통편이 나은 폐교로 이사를 했으나, 교육청과 매년 재계약하는 임대조건으로 골머리를 앓았고 신입단원 영입 문제도 해결해주지 못했다. 결국 5년 만에 다시 시내로 진출했다. 이제는 8명이나 되는 젊은 단원들이 들어왔다.

25년지기 선배 7명, 10년이 넘은 중간후배들, 그리고 꽃다운 청춘단원 8명이 대흥동에 둥지를 틀었다. 부부도 5년만 지나면 권태기가 오고, 부모-자식도 키울 때만 살갑다는데, 우리는 25년을 같이 살았다. 후배들이 선배들을 보고 있노라면 노부부를 보는 것 같단다. 으르렁거리다가도 깔깔댄다고. 질긴 인연의 의리가 있었던 것이다. 그런 믿음과 힘으로 또 이렇게 일을 저질렀다. 이제는 더 이상 떠돌지 않기 위해, 선배 믿고 마당극 해보겠다고 들어온 20대의 후배단원들을 위해, 지역민들과 함께 마당극 축제도 만들고 마당극 워크숍도 하기 위해.

▲손석희의 앵커 브리핑지난 11월 24일, JTBC <뉴스룸>의 앵커 손석희가 '2015 한국 사회의 복면들... 오페라의 유령'이라는 제목의 앵커브리핑을 하고 있는 화면 갈무리. 그는 이날 브리핑에서 국정 교과서 집필진의 비공개를 비판하며 "탈춤과 마당극은 때로는 권력자를 조롱하기 위해 등장했습니다"라고 말했다.

JTBC

어느 날이었다. JTBC 뉴스를 보고 있었다. 손석희씨의 앵커 브리핑은 국민의 답답한 속을 시원하게 풀어준다. 은유적 표현 또한 기가 막히다. 그래서 곧잘 챙겨본다. 그때였다.

"탈춤과 마당극은 때로는 권력자를 조롱하기 위해 등장했습니다." 그 이야기를 듣는 순간 아는 사람이라도 나온 듯 심장이 멎을 것 같았다.

'탈.춤.', '마.당.극.', '권.력.자.', '조.롱.' 손석희 앵커가 마치 나보고 들으라는 듯, 너무나 또렷한 발음으로, 너무나 크게 말해줬다. 정부가 국정교과서 집필 명단을 비밀에 부친 걸 뮤지컬 <오페라의 유령>에 빗대어 꼬집던 그는 '마당놀이'도 아니고, '민속극'도 아니고 '마당극'이라고 했다.

1980년대 아무개 방송사가 극단 미추(마당놀이 인간문화재라 불리는 김성녀, 윤문식, 김종엽)와 함께 전국 체육관을 돌며 고전 심청전, 춘향전 등을 공연해 큰 인기를 끌었다. 그 영향으로 사람들은 마당극을 마당놀이로 생각하거나 전통극 아니면 국악으로 생각하는 경우가 많다.

그런데 손석희 앵커는 정확하게 마당극을 '권력을 조롱하는 현대 풍자극'이라고 소개한 것이다. 순간, 눈물이 맺혔다. 한술 더 떠서 '우리 사연도 방송에 나왔으면 좋겠다', '<전국고민자랑>에 나가볼까? 김제동의 <걱정 말아요 그대>에 나가볼까? 김제동은 우리 알지도 못하는데...'라고 생각했다. 그러면서 괜히 혼자 실실거렸다.

주변의 많은 분들은 우금치가 대전의 자랑이라고 한다. "그런 공간은 지원금이나 지자체 후원으로 해야 하는 거 아니냐"라며 안타까워하신다. 1년 반을 여기저기 쑤시고 돌아다녀봤지만 국고지원노력은 헛수고로 끝났고, 대출이자만 쌓여나갔다. 결국 시민의 힘으로 만들어보자고 추진위원회가 꾸려졌고 그 하나의 방법으로 스토리펀딩, <오마이뉴스> 연재기획이 시작됐다.

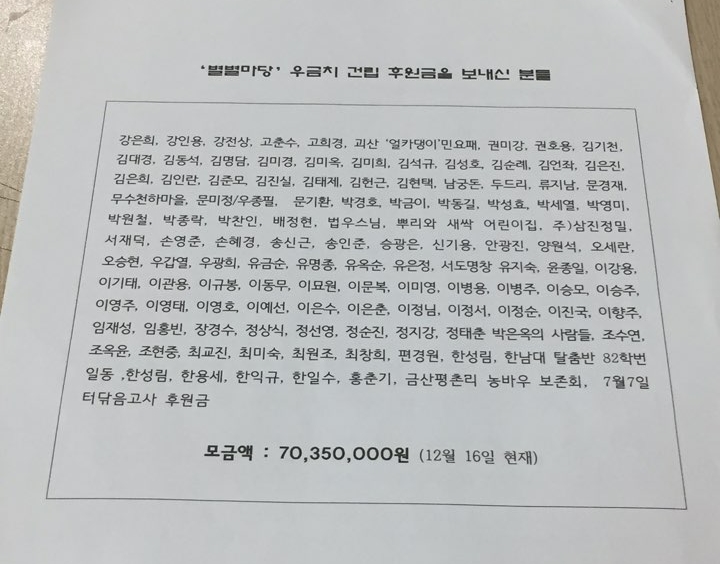

그리고 얼마 전 정말 믿지 못할 일이 일어났다. '정태춘 박은옥의 사람들'(팬클럽)에서 우금치를 찾아왔다. 스토리펀딩을 읽고 '우금치' 단원들의 살아온 모습에 감동을 받았다며 1천만 원을 내놓고 간 것이다. 대전의 향토 중소기업 (주)삼진정밀에서도 1천만 원을 후원했다. 단돈 만 원부터 5만 원, 30만 원, 100만 원….

그렇게 후원해주시는 별별마당 '지킴이'가 100명을 넘어섰고 7000만 원의 기금이 모아졌다. 희망이 보이고 힘이 솟는다. 이제는 '1억이나' 가 아니고 '1억만' 모으면 된다. 이 스토리펀딩이 더 많이 알려져서 돈 좀 있는 사람들이 후원금 팍팍 냈으면 좋겠다. 그래서 6억 빚도 갚고, 공사도 하고, 빚 걱정 안하고 국민 속 시원하게 하는 작품 만들어서 죽을 때까지 공연만 했으면 좋겠다. (다음편으로 이어집니다.)

▲별별마당 후원기금

우금치

play

▲ 별별마당을 짓는 마당극패 우금치 ⓒ 우금치

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글7

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기