▲1일 새벽 서울 효자동 청와대 입구에서 경찰이 광우병위험 미국산쇠고기 수입반대 및 재협상을 요구하며 '이명박 나와라'를 외치는 시민,학생들에게 살수차(물대포)로 물을 뿌리고 있다.

권우성

FTA 결렬보다 치명적인 사회적 신뢰상실 이명박 대통령은 이해하기 어려울지 모르지만, 사람 목숨은 물건 몇 개 더 팔거나 성장률 소수점 한 자리 올리는 것보다 중요하다. 게다가 국민보건에 대한 정부의 안일한 태도는 심각한 사회적 신뢰상실을 불러온다.

신뢰(trust)는 현대사회의 가장 중요한 조건이다. 집이 간밤에 무너지지 않는다는 신뢰 없이 어떻게 잠을 청할 수 있고, 도로를 질주하는 차의 바퀴가 빠지지 않는다는 신뢰 없이 어떻게 출근을 할 수 있으며, 남이 만든 음식을 먹고도 안전할 거라는 믿음 없이 식당에서 밥을 넘길 수 있을까?

이런 신뢰를 가능케 해 준 것이 근대의 산물인 전문가 제도다. 현대사회는 이 신뢰를 바탕으로 발전해 왔다. 불행하게도, 한국정부는 전문가로서의 신뢰를 잃어버렸다. 그것도 가장 기초적인 존재 조건인 '먹는 것'에서 말이다.

정부와 사회의 신뢰 상실은 경제로 환산될 수 없는 (하지만 결국은 막대한 경제적 손실을 야기하는) 치명적 피해를 가져온다. 지금 한국사회를 보라. 정부에 대한 불신은 말할 것도 없고, 하다못해 식당에서 고기 하나 마음 놓고 주문하지 못하는 사회가 되었다. 이게 누구 책임인가?

정부와 보수언론은 과장된 '광우병 괴담' 때문이라고 주장한다. 이 '괴담론'에 대해서는 뒤에서 체계적으로 파헤치게 되겠지만, 설사 국민들이 '괴담'에 속아 법석을 떤 것이 사실이라 하더라도, 정부와 보수언론은 책임을 면키 어렵다. 그동안 얼마나 국민의 신뢰를 잃었으면 그 막강한 조직력과 자금력을 갖춘 그들의 '진실'이 그토록 무참히 외면 받았을까?

유럽에서 현실이 된 광우병 '괴담' 광우병에 대한 학계와 국민들의 우려를 '괴담'으로 치부하는 현상은 한국뿐 아니라, 다른 나라에서도 두루 찾아볼 수 있다.

광우병이 최초의 사회문제가 된 영국이 그랬고, 그 다음에는 유럽 각국의 정부가 비슷한 반응을 보였으며, 결국은 대서양을 건너가 미국과 캐나다 정부가 그 '괴담' 비판의 대열에 가담했다. 흥미로운 것은, 그 거부의 흐름이 광우병 확산 경로와 일치한다는 사실이다.

과학저널 <뉴사이언티스트>는 1990년대 후반부터 유럽과 북미의 광우병 위험을 예고해 '괴담 유포자'로 낙인찍힌 바 있다. 괴담이 현실화 된 후 <뉴사이언티스트>는 다음과 같은 글을 실었다.

"(영국의 광우병이 심각한 문제가 되던) 1997년, <뉴사이언티스트>는 광우병이 보이지 않는 사이에 유럽 전역에 퍼져있을 것으로 판단했고, 그 내용을 기사화했다. 그러자 유럽 각국의 정부 관리들이 분노하며 항의했다. 그러나 3년이 지나자 그 우려는 현실이 되었다. 프랑스에서 처음 광우병이 보고되더니, 그 다음 독일이 뒤를 이었다. 유럽 전역이 이 대열에 가담하는 데에는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 유럽연합은 그제야 광우병의 확산을 막기 위해 부랴부랴 강경책을 마련하고 피해규모를 파악하느라 부산을 떨었다." 유럽이 한국과 다른 점이 있다면, 보수언론이 정부를 덜 두둔했다는 정도일 것이다. 지금은 영국이 광우병 통제에 관한 모범사례처럼 인용되고 있지만, 수많은 국민들의 목숨을 빼앗는 아둔함을 만방에 과시한 후였다. 그 이후에도 영국정부는 미련한 태도를 완전히 버리지 못했다.

영국 학계는 '수혈로 광우병이 오염될 수 있다'고 경고하면서 정부의 적극적인 대책을 요구했다. 그러나 영국정부는 '수혈로 광우병이 발생할 가능성은 거의 없다'고 주장했다. '안전하다'고 말하는 정부로부터 어떤 조치를 기대하기는 어려운 법이다. 그로부터 2년이 채 못 되어 수혈로 광우병에 걸린 첫 환자가 목숨을 잃었다.

▲광우병이 사회에 도입되면, 문제는 '식품안전'의 범위를 넘어선다. 수혈로 광우병이 전염될 수 있는 것은 물론, 홀몬, 장기이식, 수술 및 치과도구를 통해서도 확산될 수 있다. 사진에 수혈을 위해 준비된 혈액이 보인다.

Wikimedia Commons

<뉴사이언티스트>가 경고하는 미국 쇠고기의 위험 일단 한 사회에서 광우병이 시작되면, 문제는 단순히 '육류소비'의 문제를 넘어선다. 광우병 환자의 혈액·장기·호르몬·피부조직이식 등이 광우병 확산 통로가 되기 때문이다. 수술도구는 물론, 치과도구까지도 광우병을 옮길 수 있다는 것이 학계의 보고다.

쇠고기로 시작된 한국사회의 불신은 식당에 머물지 않고 의료계로 확대될 것이다. '마음에 안 들면 적게 사면 된다'는 대통령의 발언이 국민들을 안심시키지 못하는 이유가 여기 있다. 그 발언은 대통령이 광우병에 대한 기본적 이해도 없이 미국 쇠고기 전면개방을 강행했다는 사실을 일깨울 뿐이기 때문이다.

여당의 한 의원은 '광우병은 5년만 있으면 사라질 병'이라고 주장했다. (그렇다면 5년간 기다렸다가 수입을 재개하면 될 일이다.) 정부의 한 고위 관리는 '광우병은 전염병이 아니다'는 학설을 내놓기도 했다. '광우병 걸린 소라도 살코기는 안전하다'는 독창적인 이론을 내놓은 이도 있었다.

쇠고기 전면개방을 전후해서 정부의 모든 관료들이 갑자기 광우병 전문가라도 된 듯 하다. 수입 쇠고기 위생조건의 내용도 잘 몰랐던 사람들이었음을 생각하면, 놀라운 진전임에는 틀림 없다. 하지만 유럽의 광우병 사태를 예고했던 <뉴사이언티스트>는 미국 쇠고기에 대해 정부와 다른 시각을 가지고 있다.

"<뉴사이언티스트>는 캐나다와 미국의 광우병 검사비율이 지나치게 낮다는 점을 지적한 바 있다. 현 방식의 검사로는 광우병이 이미 발생했어도 제대로 파악하기 어렵다는 것이 우리의 판단이었다. 그러나 늘 그렇듯이, '그럴 리 없다'는 반응이 나왔다. 그러나 2003년, 캐나다에서 첫 광우병이 보고되었다. 미국에서도 그 해가 가기 전에 광우병 소가 발견되었지만, 이것은 (체계적인 검사 결과 드러난 것이라기보다는) 우연에 가까웠다. 유럽 과학자들의 지적대로, 미국과 캐나다는 너무나 명백한 사실조차 부인하면서 광우병 현황을 제대로 파악할 만큼의 충분한 검사를 하지 않고 있다." 생각해 보자. 어느 것이 더 위험할까? 쇠고기 안전을 최대한 보장하라는 '괴담'과, 프리온이 유독 미국산 쇠고기에만 맥을 못 춘다는 정부의 '신 광우병이론' 가운데 말이다.

정부는 광우병 발생 가능성이 '벼락을 맞을 확률'이나 '골프장에서 골프공에 머리를 맞을 확률'보다 낮다고 주장했다. '로또' 이야기를 꺼내는 이도 있었다. 하지만 '골프공 피해자'의 피를 수혈받는다고 해서 다른 이까지 골프공에 맞을 확률이 높아지지 않으며, 로또 당첨자와 의료도구를 공유한다고 당첨확률이 높아지지는 않는다.

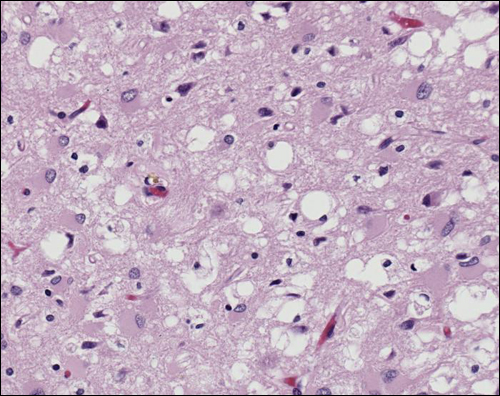

▲프리온에 파괴된 인간 뇌의 모습. '인간광우병'으로 불리는 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD) 환자 뇌조직을 100배로 확대한 현미경 사진이다. 최근 들어 '인간광우병' 뿐 아니라, 산발성 크로이츠펠트-야콥병(sCJD) 발병도 광우병 쇠고기와 연관이 있다는 보고가 잇따르고 있다.

CDC

새로 드러난 광우병 '괴담'들 지난 몇 년 간 추가로 발견된 사실은 광우병에 대한 우려를 더욱 높이고 있다. 이제까지의 통념에 따르면, 전통적 크로이츠펠트-야콥(sCJD)병은 자연 발생하는 것으로, 광우병 걸린 고기의 섭취와 무관한 것으로 알려져 있었다. 얼마 전 한국정부의 한 관료도 '크로이츠펠트-야콥병은 쇠고기와 무관하다'고 말한 바 있다. 그러나 이런 기존의 가설을 뒤엎는 연구들이 하나 둘씩 발표되고 있다.

일단 혼란스럽게 사용되는 용어부터 정리해 보자. 소의 중추신경에 축척된 프리온이 뇌기능을 파괴하는 것을 '광우병(mad cow disease/BSE)'이라고 부르고, 이와 유사한 현상이 인간에게 일어나는 것을 '크로이츠펠트-야콥병(CJD)'이라고 부른다. 이 크로이펠츠-야콥 병은 발병 원인에 따라 보통 다음의 네 가지로 구분한다.

1. 산발성(전통적) 크로이츠펠트-야콥 (sCJD: sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease) 2. 유전성 크로이츠펠트-야콥 (fCJD: familial Creutzfeldt-Jakob Disease) 3. 의원성 크로이츠펠트-야콥 (iCJD: iatrogenic Creutzfeldt-Jakob Disease) 4. 변종 크로이츠펠트-야콥 (vCJD: variant Creutzfeldt-Jakob Disease)

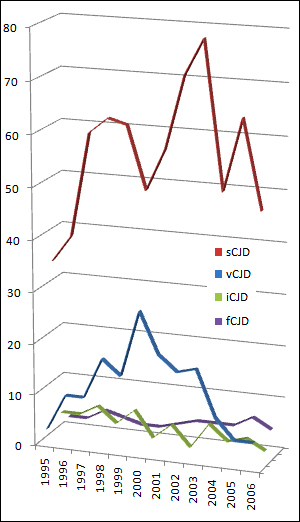

▲'산발성 크로이츠펠트-야콥병(sCJD)'이 광우병 감염 쇠고기 섭취와 아무런 관련이 없는 자연발생적 질병이라면, 광우병의 증가와 관계 없이 일정한 패턴을 지녀야 한다. 그러나 두 그래프가 보여주듯, 파란색으로 표시된 인간광우병(또는 변종 크로이츠펠트-야콥병) 환자 수가 증가에 따라 빨간색의 산발성 크로이츠펠트-야콥병(sCJD) 환자도 증가하고 있다. 이와 달리, 보라색으로 표시된 유전성 크로이츠펠트-야콥병(fCJD)은 인간광우병 발병 비율과 무관하게 나타나고 있다.

강인규

첫번째 '산발성 크로이츠펠트-야콥병(sCJD)'은 외부의 영향이나 유전적 요인과 상관없이 자연적으로 프리온이 축적되어 발생하는 것을 말한다. 반면에 유전성(fCJD)은 가계의 유전적 요인으로 발생하는 것이다. 의원성(iCJD)는 수혈이나 이식, 치료도구 등을 통해서 감염되는 경우다.

마지막 '변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD)'은 흔히 '인간광우병'으로 불리는 것으로, 프리온에 감염된 고기를 먹는 것이 발병 원인으로 알려져 있다.

위의 네 가지 가운데 오직 '인간광우병'으로 불리는 '변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD)'만이 쇠고기 섭취와 관련이 있는 것으로 알려져 있었다. 그러나 육류섭취와 무관한 것으로 생각되었던 '산발적 크로이츠펠트-야콥(sCJD)'도 광우병 쇠고기와 관련이 있다는 주장이 제기되기 시작했다.

변종 크로이츠펠트-야콥병, 증 인간광우병(vCJD)환자가 늘어날 때마다 산발성 크로이츠펠트-야콥병(sCJD) 환자도 더불어 증가하는 추세를 보였기 때문이다. 산발성 크로이츠펠트-야콥병(sCJD)이 외부 요인과 관계없이 자연발생 하는 것이라면, 광우병의 증감과 관계없이 나름의 비율을 유지해야 한다.

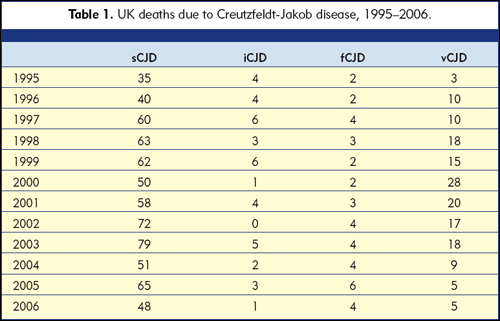

아래 표는 영국에서 1995년과 2006년 사이에 크로이츠펠트-야콥 병으로 사망한 환자들과 그 종류를 구분해놓은 것이다.

그래프에서 쉽게 확인할 수 있듯, 인간광우병(파란색)과 산발성 크로이츠펠트-야콥병(빨간색)사이에는 일정한 상관관계가 발견된다. 광우병이 증가하는 시점에서 산발성 크로이츠펠트-야콥병도 더불어 증가하고 있기 때문이다.

▲1995년부터 2006년까지 영국에서 크로이츠펠트-야콥 병으로 사망한 환자들의 수와 종류. '인간광우병'이라 불리는 변종 크로이츠펠트-야콥병 환자가 증가한 시기에 '산발성 크로이츠펠트-야콥병(sCJD) 환자도 증가하는 추세에 있음을 확인할 수 있다.

Biomedical Scientist

미국에는 과연 추가 광우병 환자가 없을까 유럽대륙에서 광우병 감염소가 가장 많이 발생한 스위스에서도 1990년과 2002년 사이에 산발성 크로이츠펠트-야콥병(sCJD) 환자 수가 두 배로 늘었다. 광우병 쇠고기와 산발성 크로이츠펠트-야콥병 사이의 관계는 동물 실험을 통해서도 확인되고 있다.

2002년 <유럽분자생물학회보>에서 존 콜린지(John Collinge)팀은 쥐에게 소의 프리온을 주사한 후 발병과정을 지켜보았다. 연구에 사용된 쥐는 유전자조작을 통해 인간의 뇌와 유사한 방식으로 프리온에 반응하게 되어 있었다. 실험 결과, 쥐들 사이에서 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD)뿐 아니라 산발성 크로이츠펠트-야콥병(sCJD)의 발생도 늘어나는 것을 발견했다.

비록 두 병의 증세는 비슷하지만, 뇌 조직검사를 해 보면 분자유형상의 차이를 발견할 수 있다. 그러나 프리온으로 감염시킨 쥐에서 나타난 크로이츠펠트-야콥병은 자연발생 하는 것으로 믿었던 '산발성(sCJD)'과 분자유형 면에서 동일했다.

이 연구는 두 가지 가능성을 제시해 준다. 하나는 산발성 크로이츠펠트-야콥병도 광우병에 걸린 쇠고기의 섭취로 발병할 수 있다는 것이다. 다른 하나는 산발성과 구분되지 않는 새로운 형태의 광우병이 나타났을 가능성이다. 어떤 경우든 광우병을 둘러싼 새로운 위협요소가 등장했음을 말해준다.

미국에서 변종 크로이츠펠트-야콥병(vCJD)으로 확인된 사람은 세 명뿐이지만, '산발성 크로이츠펠트-야콥(sCJD)'으로 사망하는 사람은 확인된 것만 매년 300명에 달한다. 앞의 연구 결과를 적용하면, 이 300명의 환자 가운데는 프리온에 오염된 쇠고기를 먹고 병에 걸린 사람들이 섞여있을 가능성이 있다. 이런 합당한 문제제기조차 '괴담'이라고 주장하는 사람들은 <뉴사이언티스트>의 경고에 귀를 기울일 필요가 있다.

"광우병을 겪으며 우리가 얻은 교훈이 있다. 웬만한 주의를 기울이지 않는 한, 광우병의 확산은 파악하기 어렵다는 것이다. 광우병이 퍼져가는 과정은 아주 은밀하며, 거의 눈에 드러나지 않는다. 잠재적 위험성이 있는 육류를 통제하지 않는 한, 어떤 나라의 국민도 영국이 경험한 대규모 인명피해의 위험으로부터 자유롭지 못할 것이다." 한국 정부는 오직 한미FTA 하나를 위해 국민보건, 사회적 신뢰, 민주적 절차 모두를 포기하는 어리석은 선택을 했다. 성사 가능성도 불분명할 뿐 아니라 설사 성사된다 하더라도 서민경제에 치명적인 악영향을 끼칠 수 있는 협정임에도 말이다. 정부는 이 모든 것이 국민을 위해서라고 주장하지만, 국민은 이미 반대 의사를 분명히 했다.

이명박 대통령은 취임사에서 '국민의 머슴'이 되겠다고 말한 바 있다. 취임 100일이 다가오는 이 때, 그 '머슴'이 주인에게 어떤 태도를 보이고 있는지 스스로 되돌아 볼 일이다.

[관련기사 | 미국 쇠고기 수입 후폭풍]

☞ '촛불생중계' 인기폭발... '자발적 시청료' 7일만에 8000만원 ☞ [6월 1일 오전 촛불 현장] 80년 광주·87년 6월 항쟁 때 모습 재현되나 ☞ [6월 1일 새벽 촛불 현장] 물대포에 쏘이고, 방패에 찍히고... ☞ 이명박 대통령, '국민의 피'를 원하십니까? ☞ #5505... 엄지손가락으로 '촛불' 쏘아주세요 ☞ [특별면] 미국쇠고기와 광우병 논란 기사 모음

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

언론학 교수로, 미국 펜실베니아주립대(베런드칼리지)에서 뉴미디어 기술과 문화를 강의하고 있습니다. <대한민국 몰락사>, <망가뜨린 것 모른 척한 것 바꿔야 할 것>, <나는 스타벅스에서 불온한 상상을 한다>를 썼고, <미디어기호학>과 <소셜네트워크 어떻게 바라볼까?>를 한국어로 옮겼습니다. 여행자의 낯선 눈으로 일상을 바라보려고 노력합니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기