▲손잡이에서 물이 새는 것이 보이나요? 김현자

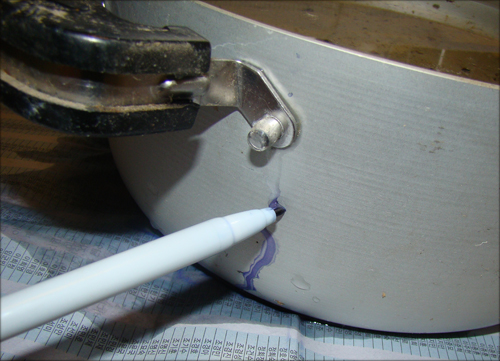

▲ 손잡이에서 물이 새는 것이 보이나요?

| ⓒ 김현자 |

|

▲나머지 한쪽 손잡이에서도 이렇게 물이 줄줄 새고 있답니다. 불량스럽기 짝이없는 선물이랍니다.김현자

▲ 나머지 한쪽 손잡이에서도 이렇게 물이 줄줄 새고 있답니다. 불량스럽기 짝이없는 선물이랍니다.

| ⓒ 김현자 |

|

아이들이 잠든 밤. 냄비 두 개에 물을 가득 담았다. 처음 쓰는 것이라 쓰기 전에 물을 가득 담아 팔팔 끓여내고 쓸 작정이었다.

그런데 물을 붓고 뒤돌아서는 순간 가스불이 이상했다. 처음에는 냄비에 물을 부으면서 물을 흘렸기 때문에 그러는 것이라 생각했다. 하지만 가스 불에 쉼 없이 물이 흘러내리고 결국 한쪽의 불들이 꺼지고 말았다.

난 그때야 냄비에 다가가 자세히 들여다봤다. 그랬더니 이런 맙소사! 냄비 몸체와 손잡이 이음새 부분에서 물이 줄줄 새는 것이 아닌가! 그때 그 순간의 어이없는 심정이라니!

'두 달 가까이 냄비를 몇 번이나 꺼내보곤 했는데…혹시 상처라도 날까봐 꺼내 볼 때마다 비닐봉지에 넣는 것까지 잊지 않을 만큼 고이고이 보관했었는데….'

두 달 동안 기대가 너무 컷 던 걸까? 어이없는 심정은 끝내 분노로 바뀌고 말았다. 그동안 꾹꾹 눌러 참았던 화재의 아픔과 함께 설움도 치밀어 올랐다. 무시당했다는 모멸감으로 밤새 잠이 오지 않았다.

"개밥그릇으로도 못 쓸 이런 선물 차라리 주지나 말지!"

사실 그때 돈이 너무 아쉬웠다. 화재 직후 남편은 복구에 바빠 가게는 나 혼자 꾸려나가고 있었는데, 경보기 장착 등 남편이 있어야만 하는 작업을 놓치다보니 매출은 점점 바닥으로 곤두박질하고 있었다.

그럼에도 그나마 가게에서 버는 돈은 집 복구하는데 들어가기 바빴다. 게다가 아이들 양말부터 수세미 하나까지, 생활에 필요한 것들을 일일이 다시 사야하는 터라 들어갈 돈이 너무 많았기 때문이다.

이렇게 한 푼 한 푼이 아쉽고 절실하다보니 몇 번을 거듭거듭 생각한 끝에 그래도 꼭 필요한 살림살이 몇 개만 사고 나머지는 가게에서 쓰던 것들을 우선 가져다 쓰다가 차차 마련하자 했다. 이런 형편에 받은 냄비라 너무나 고맙고 귀중한 선물이었던 것이다.

사실 이 냄비는 그리 썩 좋은 재질이 아니었다. 요즘에도 이런 냄비를 쓰는 사람이 있나? 싶을 만큼 형편없는 제품으로 보였다. 하지만

'설마, 쓰지도 못할 만큼 불량스런 재질로 만들었으랴! 아쉬운 판에 찬밥 더운밥 가리게 생겼어?'

이런 생각과 함께 화재로 눈앞이 캄캄한 내게 나라가 내민 이 선물이 다만 고마울 뿐이었다. 한마디로 전혀 생각지도 못한 터에 받은 이 냄비가 너무나 고마웠던 것이다.

그런데, 그런데 이런 냄비가 조잡하기 이를 데 없는, 쓸래야 쓸 수 없는 조잡한 물건이라니! 양쪽 손잡이에서 몰이 줄줄 새는 냄비를 바라보며 기분이 말할 수 없을 만큼 씁쓸해져 일종의 배신감으로 분노할 수밖에 없었던 것이다.

'적십자에 싸게 공급하는 조건으로 흔히 말하는 특혜를 받는 것은 혹 아닐까? 그러면서 이 조잡한 물건 대신 세금감면과 같은 엄청난 이익을 보는 것은 아닐까? 적십자 담당자들이 이 냄비를 한번이라도 시험해봤다면 물이 샌다는 것쯤은 쉽게 알 수 있었을 건데…'

냄비를 만든 곳은 수원의 모 업체. 이처럼 별별 생각들이 분분했다.

▲냄비에 물을 붓고 3분 가량 지났을까요? 신문 8장의 냄비 올려둔 주변이 모두 흠벅 젖었습니다. 그리고 30분 가량 지나자 신문지 8장은 90% 이상이 젓어 물이 한방울씩 이따금 떨어질 정도까지 되었습니다.김현자

▲ 냄비에 물을 붓고 3분 가량 지났을까요? 신문 8장의 냄비 올려둔 주변이 모두 흠벅 젖었습니다. 그리고 30분 가량 지나자 신문지 8장은 90% 이상이 젓어 물이 한방울씩 이따금 떨어질 정도까지 되었습니다.

| ⓒ 김현자 |

|

이날 이후 나는 내게 불량스럽기 짝이 없는 선물을 선심 쓴 나라 자체를 믿지 않게 됐다. 불량스런 냄비도 냄비거니와 화재 수습을 하는 동안 말만 그럴싸할 뿐 실속은 없는 텅 빈 제도들의 실체를, 허울뿐인 나라의 정책들을 쓰라리도록 확인해야만 했기 때문이다.

나로서는 억울한 화재였다. 담당 형사는 화재현장을 슬쩍 지나는 걸로 마무리를 했다. 억울해 사실 확인을 요청하자 화재 감식반원이 밝혀줄 거라, 하나도 손대지 말고 기다리라고 했다. 화재 감식반만 오면 싸움 끝에 불을 냈다는 사실이 밝혀지리라 내심 기대했다.

하지만 화재 감식을 한다고 단 한사람이 2주후에야 나타나더니 10여 분 잠깐 둘러보고 '원인불명'이란 결과를 내놓고 돌아갔다. 알고 보니 우리나라에 화재 감식반원은 겨우 12명이란다. 그것도 화재관련법은 애매, 나 같은 경우 억울해도 보상받을 방법이 없다.

혹자들은 말한다. "법이 있지 않느냐? 재판을 걸어라"고. 그런데 화재 규모가 아무리 커도 인명피해가 없으면 민사에 해당. 상대방이 15년까지 일정 수준의 재산이 없으면 받을 길은 없다. 당해보지 않은 사람은 모른다.

어쨌건 나는 화재 후 어떻게든 살아보겠다고 발버둥치는 과정에서 결코 법이랄 수 없는 개떡 같은 법과 당해보지 않은 사람은 절대 오해하고 있을, 국민을 위한답시고 내놓은 정책의 실체를 씁쓸하게 봐야만 했다.

경기침체로 다들 힘들어한다. 서민들을 위한답시고 정부는 수많은 정책들을 내놓고 또 내놓는다. 글쎄… 그 수많은 정책들은 얼마나 실속 있을까? 혜택을 받는 사람들이 있긴 있어? 선심만 쓰는 척하는 그런 그림의 떡 아냐?

처음부터 이런 개밥그릇으로도 못쓸 선물을 받지 않았으면 차라리 좋았을까? 그 선물은 내게 자꾸 우리 아이들이 살아갈 나라를 삐딱하게 바라보고 의심하게 하니 말이다.

▲가장 많이 쓰는 고마운 명함지갑김현자

▲ 가장 많이 쓰는 고마운 명함지갑

| ⓒ 김현자 |

|

화재가 난 이듬해인 2005년 2월 <오마이뉴스>에 기사를 쓰기 시작했다. 기사를 쓰기 시작한 지 얼마되지 않은 어느 날 어느 가방 가게 앞을 지나게 되었다.

화재가 나던 날, 아이들 책가방을 사러 동생과 함께 들른 집이었다. 그 가게 주인은 내게 근황을 물었다.

두번째 만난 사람이었지만 그녀는 내게 커피 한잔을 내밀었다. 우리는 커피를 마시며 이런저런 이야기를 하게 되었고 그녀는 화재 직후 아이들 가방을 사러 간 그때의 내모습을 이야기했다.

얼마나 몰골이 처참하던지 모르는 사람인데 참으로 염려되었었다는 것, 마침 좋아진 모습을 보니 반갑더라는 것. 그래서 인사 했다는 것.

난 그녀에게 나를 추슬리는 방편으로 <오마이뉴스>라는 인터넷 매체에 기사를 쓴다고 말했다. 그녀는 내게 선뜻 이 명함 지갑을 내밀었다.

"이담에 기자님 명함을 가지게 되면 써주세요. 그리고 아픈 사람들 이야기 많이 써주시고요. 따뜻한 이야기도 많이 써주시고. 무엇보다 건강하게 돈 많이 벌고요."

그녀의 눈빛이 얼마나 진실한지, 1만 8천원짜리 이 선물, 단 한번 물건 사러갔을 뿐인 내게 잘 알지 못하는 언니뻘 그녀가 내민 이 명함지갑을 고마운 마음으로 받아 벌써 몇 년째 아주 유용하게 쓰고 있다. 이 지갑에는 내가 만날 사람에게 내밀 명함과 내가 만난 사람들로부터 받은 명함과 교통카드가 들어있다. 누군가에게 선뜻 줄 수 있는 돈 몇 천원도 들어 있다.

지난해 가을 어느 날 오랜만에 들렀다. 그 가게는 없어졌다. 다른 동네에서 이젠 떡집을 한단다. 그녀가 내게 이 지갑을 건넬 즈음, 병에 걸린 아들과 지하에서 힘들게 살았다는 것도 그날 들었다. 전화번호를 미처 적어두지 못한 것을 후회하며 내 전화번호를 남겼다. 전화번호 좀 알아 전화 좀 해달라고. 아직 소식이 없다. 어느 날 가서 물어보니 통 만나지 못했단다. 때문에 난 떡집 앞을 지날 때마다 자꾸 기웃거린다. 가죽 좋은 이 명함을 하루에도 몇 번이나 만지고 만진다.

| 2009.05.30 11:42 | ⓒ 2009 OhmyNews |

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

오늘도 제게 닿아있는 '끈' 덕분에 건강하고 행복할 수 있었습니다. '책동네' 기사를 주로 쓰고 있습니다. 여러 분야의 책을 읽지만, '동·식물 및 자연, 역사' 관련 책들은 특히 더 좋아합니다. 책과 함께 할 수 있는 오늘, 행복합니다.

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기