▲14일 오후 서울 중구 프란치스코 교육회관에서 열린 최근 태안화력에서 발생한 비정규직 고 김용군씨의 사망사고 현장조사 결과 공개 기자회견에서 김 군의 어머니 뒤로 사고 현장 사진이 나오고 있다.

이희훈

노조에 따르면 김씨는 컨베이어 벨트에서 이상한 소음이 발생하면 머리와 몸을 집어넣어 이상 유무를 파악하는 등의 업무를 했다. 그 과정에서 빠른 속도로 회전하는 기계에 머리가 빨려 들어가 사망한 것으로 보인다. 유가족과 노조, 대책위 관계자 등은 김씨가 일했던 현장을 보면 사고가 일어날 수밖에 없다고 했다. '회사가 아들을 잡아먹었다'라고 표현할 정도로 위험은 곳곳에 도사리고 있기 때문이다.

유가족과 함께 현장을 돌아본 동료와 공공운수노조 조성애 조직국장 등에 따르면 햇빛이 쨍한 오후 2시에도 실내는 껌껌했다. 하지만 용균씨의 손전등은 고장났고, 회사에 달라고 할 수 없었던 그는 휴대폰 조명에 의존할 수밖에 없었다. 이태성 발전비정규직연대회의 간사는 "고장난 손전등과 건전지가 가방에 있더라"라며 "협력업체가 3년에 한 번씩 경쟁입찰을 하는데 안전 관리비도 비용 중 하나이기 때문에 모든 노동자들에게 안전장비가 매번 제대로 돌아갈 수 있는 구조가 아니다"라고 했다.

3~4m 앞에 있는 사람이 안 보일 정도로 탄가루가 자욱하고 울퉁불퉁한 통로를 작은 불빛에 의존한 채 지나쳐야만 했다. 그의 동료는 "현장 점검하러 다니다보면 턱이나 장애물들이 곳곳에 난무한다"라며 "점검할 때 랜턴이 필수이지만..."라고 말을 잇지 못했다.

안전장비도 제대로 지급받지 못한 상황에서 이들은 떨어진 석탄들을 치워야 했다. 김씨와 함께 일했다는 동료는 "설비 시공상 분탄(석탄가루)이 많이 발생한다"라며 "분탄이 누적되면 회전이 잘 되지 않고 2차적으로 컨베이어 벨트에 손상을 입을 수 있다"라고 했다. 그는 "서부발전에서 낙탄 처리를 시킨 적이 없다고 하지만 저희는 치우라고 지시받으면서 일해왔다"라고 했다.

▲14일 오후 서울 중구 프란치스코 교육회관에서 최근 태안화력에서 발생한 비정규직 고 김용군씨의 사망사고 현장조사 결과 공개 기자회견이 열리고 있다.

이희훈

설비 개선을 요구했지만 회사와 원청은 제대로 된 조치를 취하지 않았다. 노조에 따르면 노동자들이 28번이나 작업 현장 개선을 요구했지만, 서부발전은 3억 원이 든다며 들어주지 않았다고 했다. 분탄이 많이 발생하지 않도록 개선해달라고 했더니 회사는 청소기처럼 분탄을 빨아들이는 '바큠 클리너'라는 호스를 설치해줬다고 했다.

거기다 컨베이어 벨트를 멈출 수 있는 '풀코드 스위치'의 줄도 느슨한 상태여서 당긴다고 하더라도 바로 정지하지 않는 상태라고 했다. 이마저도 2인 1조로 근무해야, 원청인 서부발전의 사전 승인이 있어야만 작동할 수 있어 무용지물이라고 했다. 서부발전과 한국발전기술 등이 느슨한 풀코드 스위치를 팽팽하게 만드는 등 현장을 훼손하고 있다고 했다. 이외에도 처음 발전소 측이 경찰에 신고한 시간과 실제 신고 시간이 다르다며 서부발전과 한국발전기술 등이 사고를 은폐하려 한다고 대책위는 주장했다.

이에 대책위는 "사고의 진상을 낱낱이 공개하고 진상규명이 철저히 이뤄져야 한다"라며 "책임자 처벌도 반드시 있어야 한다"라고 했다. 대책위는 또 "원청인 서부발전의 사과가 반드시 필요하다"라며 "그와 동시에 국회가 위험의 외주화를 멈추는 법안을 통과시켜야 한다"라고 강조했다. 대책위는 오는 15일 오후 7시 서울 광화문광장에서 김씨의 유품을 공개하는 추모 문화제를 열 계획이다.

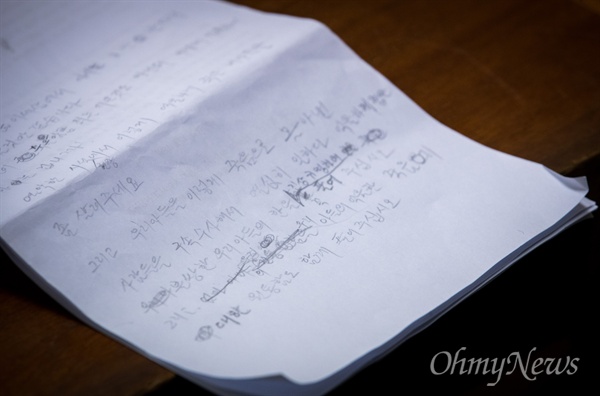

▲14일 오후 서울 중구 프란치스코 교육회관에서 열린 최근 태안화력에서 발생한 비정규직 고 김용군씨의 사망사고 현장조사 결과 공개 기자회견에서 김 군의 아버지가 발언내용을 종이에 적어왔다. 하지만 메모의 내용을 말하지 못하고 김 군의 아버지는 "우리 아들 좀 살려주세요"라며 눈물의 호소로 심경발표를마쳤다.

이희훈

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글13

공유하기

손전등 고장났단 말도 못하고... "불쌍한 아들, 다시는 못 봐 미치겠다"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기