지금까지 제주도 오름 하면, 용눈이오름이나 다랑쉬오름을 먼저 떠올렸다. 그런데, 이제부터는 어승생오름을 떠올리게 될 것 같다. 이 책, <어승생오름, 자연을 걷다>를 읽고 나서다. 그동안 제주도를 여러 차례 다녀왔다. 제주도를 한 바퀴 도는 일주 여행만 적어도 세 번을 했다. 그래서 내 딴엔 제주도를 알 만큼 안다고 생각했는데 그게 아니었다.

요즘 제주도 오름을 찾는 여행객들이 많다. 오름을 소개하는 글도 꽤 많이 찾아볼 수 있다. 하지만 그 많은 여행객들이 제주도 오름을 제대로 알고 찾아가는지는 의문이다. 오름을 여행지로 소개하는 책은 많다. 그에 비해, 이처럼 특정 오름을 지질과 생태 등을 포함해 다방면에서 종합적으로 소개하는 책은 흔치 않다.

오름은 또 제주도 사람들과 떼려야 뗄 수가 없는 밀접한 관계를 맺고 있다. 오름은 "제주 사람들의 삶과 불가분의 관계"에 있다. 오름에서 만나는 모든 것이 곧 제주도 사람들의 역사와 연결돼 있다. 거기에 숱한 '이야기'들이 깃들어 있는 건 불문가지다. 이 책이 그 많은 이야기들을 조곤조곤 들려준다.

a

▲ <어승생오름, 자연을 걷다> 책 표지. ⓒ 성낙선

어승생오름이 '대표 오름'으로 꼽힌 이유

<어승생오름, 자연을 걷다>는 지질학, 식물학, 동물학, 여행 등 4개 분야에서 일하는 4명의 전문가들이 모여서 각각의 전문 분야를 살려 만든 책이다. 4명의 전문가로는 지질학자인 안웅산, 식물학자인 송관필, 동물학자인 김은미, 여행작가인 조미영 등이 참여했다. 그림은 송유진 작가가 그렸다.

제주도에는 모두 360여 개의 오름이 있다. 그 오름들을 모두 하나하나 세밀하게 살펴보는 게 쉽지 않다. 그 오름들을 매일 하나씩만 골라서 돌아본다고 해도 꼬박 일 년이 걸린다. 아무리 제주도를 잘 아는 전문가들이라고 해도, 그 오름들을 모두 소개하는 책자를 만드는 데는 상당히 긴 시간이 필요하다.

전문가들은 궁리 끝에, 첫 번째 작업으로 "제주도를 대표할 만한 오름"을 하나 고른다. 그게 바로 이 책의 주인공인 '어승생오름'이다. 전문가들은 어승생오름을 "제주인의 삶과 가장 가까이 있으면서도... (중략) 지질, 식물, 동물, 인문 등 모든 분야에서 제주의 오름을 가장 잘 보여줄 수 있는 오름"으로 꼽았다.

실제 어승생오름은 360여 개의 오름 중 규모가 큰 편에 속하고, 아직까지 훼손이 덜 된 상태로 남아 있다. 그런 만큼 우리에게 들려줄 이야기들이 꽤 많은 오름이다. 그 이야기들이 잔잔한 흥미를 불러일으킨다. 오름을 그냥 동네 뒷동산쯤으로 생각했던 사람들에겐 신선한 충격으로 다가올 수도 있는 이야기들이다.

오름이 생겨난 역사부터 상식을 흔든다. 제주도 오름을 한라산이 형성된 뒤에 생긴 것으로 아는 사람들이 많다. 예전에는 그런 의견이 지배적이었으나 "최근 연구에 따르면, 한라산이 형성되는 과정 사이사이에 주변 오름들이 생겨났다는 사실이 새롭게 확인"됐다. 어승생오름도 한라산보다 먼저 만들어졌다. 크기는 작아도 나이는 형뻘에 속한다.

오름이 구성 물질과 형태에 따라 분석구, 용암순상체, 용암돔, 응회환, 응회구, 마르 등으로 나뉜다는 것도 재밌다. 그중 '분석구'가 84%로, 가장 많은 수를 차지한다. 어승생오름 역시 분석구에 속한다. 어승생오름과 달리 성산일출봉은 응회구, 산방산은 용암돔에 속한다. 둘 다 특이한 모양새를 하고 있다. 책을 읽으면, 이들 오름이 왜 그렇게 생겼는지 알게 된다.

a

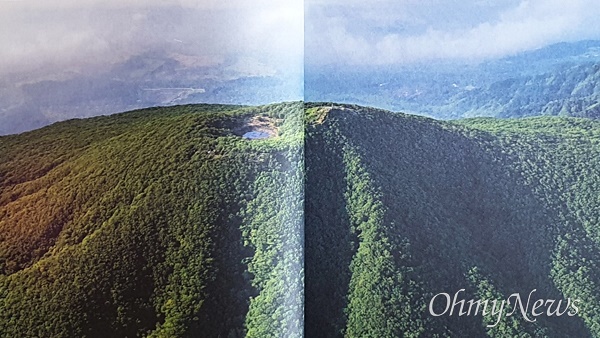

▲ 신록이 우거진 어승생오름. <어승생오름, 자연을 걷다> 책 내용 일부. ⓒ 교보문고

화산섬에서만 볼 수 있는 생태적 특성들

어승생오름에는 팽나무, 두릅나무, 섬개벚나무, 때죽나무 등이 자란다. 섬개벚나무는 "바위 위에서 자라 신비로움을 더하는 나무"로, "바위 위에 뿌리를 붙인 다음 땅 속에 뿌리를 내리는 형태"로 자란다. 이 나무가 돌투성이 화산섬에서 자라는 나무들의 특성을 잘 보여준다. 제주도에서 자라는 나무들은 대부분 빈약한 토양 탓에, 뿌리를 깊게 내리지 못하고 지표면에 뿌리를 드러낸 채 생명을 유지한다.

그런 모습이 화산섬에 붙박여 사는 제주 사람들의 심난한 삶을 떠올리게 한다. 제주도의 척박한 환경을 보여주는 나무로 '때죽나무'만큼 상징적인 것도 없다. 때죽나무는 "신경계를 교란시키는 독성"을 가졌다. 물이 귀했던 옛날 제주도에서는 이 때죽나무를 빗물을 받는 데 사용했다. "때죽나무 가지에 띠를 엮어 빗방울이 흘러내리도록 한 것"인데, 이렇게 받은 물은 "샘물과 달리 오랜 기간이 흘러도 썩지 않고 물맛이 그대로였다"고 한다.

그런 용도가 아니더라도, 식물은 여러모로 유용한 존재다. 목재나 땔감으로서뿐만 아니라, 약재나 음식 재료로도 쓰인다. 어승생오름에는 항상 "맛있는 먹을거리가 가득"하다. 마가목이나 팥배나무 같은 나무 열매는 사람과 동물 모두에게 좋은 먹을거리다. 이 열매들이 "(식량이 부족한 추운 겨울에) 먹이를 찾는 새들에게는 고맙기 그지없는 단골 식당" 노릇을 한다.

나무가 없는 오름은 상상하기 힘들다. 하지만 예전에는 그렇지 않았던 모양이다. 땔감이 부족해 "(오름에 있는) 나무를 베어파는 경우도 부지기수"였다. 사람들이 "땔감을 구하기 위해서는 한라산 깊은 곳인 어승생오름까지 올라가야 할 정도"였다. 지금과 같은 제주 숲은 "1950년대 이후 녹화사업으로 식재해 만든 숲이 대부분"이다. 어승생오름을 보면, 숲을 가꾸고 유지하는 게 얼마나 중요한지 알 수 있다.

a

▲ 눈으로 덮인 어승생오름. <어승생오름, 자연을 걷다> 책 내용 일부. ⓒ 교보문고

어느 날 갑자기 제주도에 나타난 멧돼지들

어승생오름처럼 숲이 깊은 곳에 동물이 없을 수 없다. 거기에 굴뚝새, 섬휘파람새, 큰부리까마귀, 오소리, 노루 같은 동물들이 산다. 굴뚝새는 암벽 틈이나 흙이 노출된 교목 뿌리에 둥지를 짓는데, 어승생오름은 굴뚝새가 살기 좋은 환경을 갖추고 있다. 흰배지빠귀는 지능이 남다르다. 둥지를 지을 때 마른 풀줄기, 이끼 등을 이용하는데 거기에 "가끔 살아 있는 풀줄기"를 섞는다. "둥지를 위장"하기 위해서다.

동물의 세계는 냉정하다. 섬휘파람새는 더러 자기 새끼가 아닌 두견 새끼를 키운다. 두견이 섬휘파람새 둥지에 탁란을 하기 때문이다. 섬휘파람새가 열심히 두견 새끼를 키우는 동안, 두견 어미새는 둥지 주변을 맴돌면서 새끼가 다 자랄 때를 기다린다. 큰부리까마귀는 일종의 약탈자다. 다른 새들이 지어 놓은 둥지 주변을 어슬렁거리며, 그 속에 있는 알이나 어린 새끼를 먹어 치운다.

노루가 개 짖는 소리를 낸다는 것도 이 책을 보고 처음 알았다. 고라니 소리는 익히 들어서 알고 있는데 노루가 짖는 소리는 한 번도 들어본 적이 없다. "노루는 위험을 느끼면 개 짓는 소리를 내서 상대방이 위협을 느껴 접근하지 못하게 한다"고 하니까, 어승생오름을 오르다가 어디선가 들개가 짖는 소리가 들린다고 해도 무조건 겁을 먹을 필요는 없을 것 같다.

들개는 그렇다 치고, 제주도에도 멧돼지가 산다는 사실은 잊지 말자. 멧돼지는 제주도에서도 "가장 위험한 동물 중 하나"다. 멧돼지도 어승생오름과 인연이 깊다. "제주도에서 야생 멧돼지가 처음 발견된 건 2004년 6월"이다. 그것도 어승생오름 자락에 있는 공설묘지에서 발견됐다. 이 멧돼지들은 제주도에 가축용으로 들어왔다. 그중 일부가 "관리 소홀로 탈출"해 "야생에 적응"했다. 이것만 봐도, 어승생오름이 얼마나 품이 큰 산인지 알 수 있다.

a

▲ <어승생오름, 자연을 걷다> 책 내용 일부. ⓒ 성낙선

어승생오름 정상에서 바라다보는 풍경들

어승생오름은 높이가 해발 1169미터에 달한다. 고도는 높지만, 어리목탐방안내소에서 정상까지 거리는 약 200미터에 불과하다. 정상에서 제주 시내, 비양도, 성산일출봉 등이 내려다보인다. 눈을 들면, 한라산 백록담이 빤히 올려다보인다. 제주도가 한눈에 바라다보인다. 그 풍경이 매우 아름답다. 하지만 우리가 이곳에서 보게 되는 것은 풍경이 전부가 아니다.

오름 정상에 일제강점기 일본군이 설치한 군사시설 일부가 남아 있다. 패망을 목전에 둔 일제가 제주도에서 마지막 결사 항전을 벌이기 위해 만든 구조물들이다. 당시 이같은 구조물들이 제주도 곳곳에 만들어졌다. 일본의 패망이 조금만 더 늦었어도 제주도가 전쟁터로 변할 판이었다. 해방 후에는 더 참혹한 '전쟁'이 벌어진다. 제주도가 다시 "역사의 소용돌이"에 휘말린다.

4.3사건 당시, "어승생오름 인근에서 무장대의 보급소가 발견됐다"는 기록이 있다. 어승생오름은 "인근에 너른 초지를 이룬 분지가 있었고 일제강점기 일본군의 군단사령부가 미로처럼 진지동굴을 구축해 최후의 거점으로 삼으려 했던 곳"으로, "무장대의 근거지가 되기 좋은 환경"을 갖추고 있었다. 4.3사건이 제주도에 남긴 상처는 아직도 다 치유가 되지 않았다.

제주도는 알면 알수록, 새롭다. 책을 읽고 나서는 그동안 제주도에 여러 차례 갔다 왔으면서도, 어승생오름에는 한 번도 올라가 볼 생각을 하지 않았던 게 의아하게 느껴진다. 이 책이 다시 제주도에 다녀오고 싶게 만든다. 그런 면에서 <어승생오름, 자연을 걷다>는 좀 더 일찍 나왔어야 할 책이다. 그나마 이렇게라도 어승생오름을 알게 돼 다행이다.

책이 매우 정성스럽게 만들어졌다. 글과 사진과 그림이 잘 어우러졌다. 글을 읽고 나서는 다시 사진을 보고, 사진을 보고 나서는 그림만 따로 세세히 살펴봤다. 책을 적어도 세 번은 본 셈이다. 이 책은 사진집으로도, 그림책으로도 손색이 없어 보인다. 책을 다 읽고 나서는 마치 여러 가지 음식들이 잘 차려진, 푸짐하고 맛있는 요리 한 상을 맛본 기분이다.

어승생오름, 자연을 걷다

김은미, 송관필, 안웅산, 조미영 (지은이), 송유진 (그림),

교보문고(단행본), 2023

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고