▲녹우당현재 녹우당이라고 부르는 건물은 ㅁ자 형태로 되어 있으며 기자가 서 있는 곳은 사진에 안들어 가므로 사진 상으로는 ㄷ자다. 사진상으로 정면으로 보이는 건물을 녹우당(사랑채)이라고 부르며 원래는 수원에 있던 건물을 윤선도 선생이 이곳으로 이축한 것이다. 정면 옆 좌우 건물은 살림집인 안채다.

이윤옥

녹우당은 그렇게 화려하지 않은 집이다. 또한 그렇게 크지도 않다. 적어도 기자의 눈에는 그러하다. 이 집은 효종임금의 사부였던 윤선도에게 효종임금이 내려준 집으로 경기도 수원에 있던 집을 1668년(현종 9)에 이곳에 옮긴 것이다. 큰 규모의 집은 아니지만, 그 당시 기와집 한 채를 경기 수원에서 전남 해남까지 옮겨오기까지 얼마나 큰 공력이 들었을까 싶다.

녹우당 툇마루에 앉아서 푸른 하늘을 올려다본다. 바람 한 줄기가 뺨을 스친다. 여름 내내 시달렸던 무더위가 언제였나 싶다. 끝나지 않을 것 같던 무더위도 속절없이 가을에 내어주고 있는 지금, 나는 이 집에 살던 사람의 인품과 향기를 반추해 본다.

사람들은 고산 윤선도 선생이라고 하면 그의 대표적인 시가 국문학적으로 이러쿵저러쿵 얘기를 하지만, 나는 고산 선생이라고 하면 '삼개옥문적선지가(三開獄門積善之家)'라는 말이 먼저 떠오른다.

녹우당 종택에서 지금도 후손들이 집안의 제일 덕목으로 내세우고 있는 것이 바로 '삼개옥문적선지가(三開獄門積善之家)' 정신이다. 이는 입향조인 어초은 윤효정(漁樵隱 尹孝貞, 1476~1543) 공이 어려운 지경에 빠진 백성을 3번이나 구제해 주어 '삼개옥문적선지가'라는 이름을 얻었다고 한다.

어초은 공은 큰 흉년이 들어 백성들이 세금을 내지 못하여 옥에 갇히는 사람들이 많아지자, 세금을 대신 내주고 이들을 풀어주었는데 이렇게 하기를 3번이나 하였다는 것이다.

어초은 공은 당시의 산림학자들이 명리의 그늘에서 벗어나 산촌의 삶 속에서 성리학의 실천을 추구하는 삶을 살았듯이 자신도 산림에 살며 '고기잡고 땔나무 하는 숨겨진 사람'을 뜻의 어초은(漁樵隱)이라는 호를 지어 평생 이웃을 돌보는 '더불어 사는 삶'을 살았다.

'어떤 상황이든지 화는 늦게 내는 게 좋다'

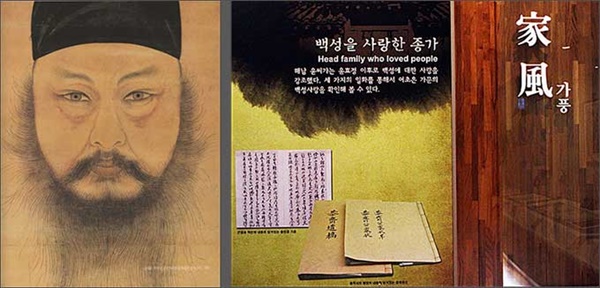

▲윤선도 선생의 증손인 윤두서가 그린 '윤두서 초상화'(왼쪽), 오른쪽은 윤선도 기념관에 있는 '백성을 사랑한 종가 이야기' 부분이다.

김영조

선대 어초은 공의 유지를 이어받은 고산 선생은 74살 되던 해 유배지 함경도 산수에서 맏아들에게 보낸 편지 '기 대아서(寄 大兒書)'를 통해 후손들에게 지켜야 할 실천윤리를 당부하게 되는데 이것이 '충헌공 가훈'으로 지금도 전해지고 있다.

1. 어려서부터 사치하기보다는 검소함을 즐기고 모든 것을 아껴서 생활하도록 해라.

2. 지금 해야 할 일은 바로 하고 오늘 해야 할 일은 내일로 미루지 마라.

3. 나에게 불행이 왔다고 그 불행을 남의 탓으로 돌리지 마라.

4. 까닭 없는 우월감을 갖지 말고 상대보다 내가 무조건 낫다는 생각을 버려라. 그렇다고 내가 남보다 못하다는 생각도 갖지 마라.

5. 집안 일가 친족 형제 사이에 우애를 갖고 어려운 이를 돌보며 부리는 아랫사람에게는 언제나 따뜻하게 하고, 노비일지라도 일한 만큼 반드시 품삯을 계산해서 주어라.

6. 단정한 몸가짐과 단정한 말씨 바른 예의로서 상대를 대해라.

7. 어떤 상황이든지 화는 늦게 낼수록 좋은 것이다. 먼저 화를 내기보다는 상황을 먼저 깨닫고. 남의 성공을 일부러 깎아내리려 하지 마라.

8. 언제나 조급한 마음을 갖지 말고 같은 생각과 같은 말로 평온함을 유지하며 생활해라.

9. 어떤 상황이든지 이익을 얻든지 못 얻든지 항상 진심과 정의로서 말하고 행동하여 자기 말과 행동이 일치하도록 해라.

10. 현재 내가 가지고 있는 모든 것에 대해 감사하는 마음을 가지고 항상 조상을 공경해라.

구구절절 인품 있는 사람이 지켜야 할 덕목들이다. 이 가훈만 지킨다면 성인에 이르지 않을 사람이 없을 것만 같다. 녹우당은 그런 정신을 이어받은 사람들이 대대로 살아온 집이다. 그래서 더욱 돋보인다.

기자는 언제부터인가 이름난 고택에 들어서면 건축 그 자체보다 그 집 사람들의 '정신'을 묻게 된다.

▲윤선도,윤효정 사당녹우당 뒤에 난 이 길을 따라 올라가면 윤선도 사당과 선대의 어초은 윤효정 선생 사당이 있다.

이윤옥

▲윤선도 시비녹우당 아래 뜰에는 윤선도 시비가 서있다.

이윤옥

그런 뜻에서 어제 녹우당 툇마루에 앉아 입향조 어초당 윤효정 공을 비롯하여 윤선도 선생 일가를 되새겨 보는 시간은 매우 의미 깊었다. 한 가지 아쉬웠던 점은 출입 문제였다. 해남 윤선도 고택의 백미인 녹우당에 언젠가 일반인들도 자유롭게 들어와 툇마루에 앉아 보게 되기를 바라는 마음 때문이었다.

녹우당을 비롯한 윤선도 고택 주변에는 어초은의 사당과 묘, 고산 윤선도의 사당, 녹우당 입구에 있는 고산 윤선도유물 전시관 등 둘러볼 것이 많다. 다만 유물전시관은 1주일 휴관 예정(전기시설 교체)이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

문학박사. 시인. 한일문화어울림연구소장, 한국외대 외국어연수평가원 교수, 일본 와세다대학 객원연구원, 국립국어원 국어순화위원, 민족문제연구소 운영위원회 부위원장을 지냄

저서 《사쿠라 훈민정음》, 《오염된국어사전》, 여성독립운동가를 기리는 시집《서간도에 들꽃 피다 》전 10권, 《인물로 보는 여성독립운동사》외 다수

공유하기

74세 아버지의 편지 당부 '네 불행에 남 탓 마라'

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기