▲부산에 도착하자 들은 한마디가, 내 마음을 짖눌렀다.

theblowup on Unsplash

"하이고야, 요~즘 같은 시기에~! 부산 밖에서 파란 옷 입고 돌아댕기믄 욕 먹십니데이."

지난 3월 30일, 부산에 내리자마자 들었던 첫 마디였다. KTX에서 내려 숙소로 가던 택시 안, 기사님은 대뜸 그렇게 말했다. 그 한마디에 나는 잔뜩 주눅 들었다. 별 생각 없이 입었던 파란색 상의가 문제였다.

눈부신 봄바람이 코 끝을 스쳐가던 그 계절은, 한국에서 가장 예민한 계절이기도 했다. 총선을 코앞에 두고 있던 때였다.

그저 좋아하고 편해서 즐겨 입던 것이었는데, 그 옷의 색깔이 무언갈 대변하는 듯이 비쳐질 수 있다는 말은 내게 왜 그리 상처가 되었을까.

'이곳에서 이태원 참사에 대한 책으로 북토크를 여는 것이 맞을까'라는 걱정이 시작됐다.

나는 과연 환영받는 존재인가

2023년 10월, 이태원 참사 1주기에 나는 참사 생존자로서의 삶을 담은 <제가 참사 생존자인가요>라는 책을 출간했다. 책이 나온 지난해 10월부터 올해 4월까지, 나는 전국을 순회하는 유랑단처럼 북토크를 강행했다. 만날 수 있는 독자들은 다 만났고, 책을 통해 참사를 알릴 수 있는 기회가 있다면 무조건 참여했다. 3월, 부산에 간 것도 그런 이유 때문이었다.

그런데, 부산에 당도하자마자 이런 고민이 들기 시작한 것이다. 나는 과연 이곳에서 환영 받을 존재일까. 내가 전하는 메시지를 이곳의 사람들이 공격의 이야기로 받아들이면 어쩌나. 내가 미처 상상하지 못했던 벽이 있는 줄도 모르고, 무모한 도전을 하러 온 것은 아닐까.

이태원 참사 이후, 참사 자체에 대한 문제보다 참사를 대하는 사람들의 반응에 더 마음이 상했다. 우리 사회에 널리 퍼져있는 혐오를 새삼 깨달았고, 다양성에 대한 존중이 없는 척박한 터전이라는 것을 절절히 느끼곤 했다.

게다가 행사를 여는 부산 서점에는 북토크에 대한 항의 전화가 세 건이나 왔다고 했다. 심리적 압박감이 더욱 심해지던 찰나, 도망치고 싶기도 했다. 나의 안위를 가장 먼저 살폈던 출판사에서는 당장이라도 북토크를 접고 서울로 올라오시라는 연락을 해주었지만, 곧 죽어도 그렇게 할 수는 없었다.

무서웠지만, 도망치고 싶지는 않았다. 다치더라도, 도망치지 않겠다는 성질머리가 발동했다. 그런데 택시를 타자마자 이런 이야기를 듣다니. 다시금 불안이 고개를 빼쭉 내밀었지만, 그래도 북토크를 강행했다.

한국 사회의 민낯을 여과 없이 마주할 수록 나는 주눅이 들었고, 스스로를 보호하는 방법을 알지 못해 불안해 하거나, 눈물을 홀로 흘리며 밤을 지새곤 했다. 그래도 끝끝내 말하기를 포기하진 않았다.

북토크를 신청한 사람들이 나를 기다리고 있다는 것을 알았으니까.

"사과하기 위해, 이곳에 왔습니다"

▲부산에서 열렸던 북토크 현장의 모습.

서점 주책공사 제공

2024년 4월 1일.

아침이 밝았다. 부산에 왔으니, 기왕 이렇게 된 거 즐겨나 보자고 맛집을 찾아가서 점심을 든든히 먹었다. 그리고 씩씩하게 걸어갔다. 숨기고 싶었다. 내가 잔뜩 주눅이 들었다는 것을.

'최대한 밝게 웃으며 입장해야지, 나는 할 수 있어.'

북토크에는 30명의 독자들이 참여해주셨다. 서울에서 공식적으로 열었던 대규모 북토크를 제외하고, 지역에서 열었던 북토크 중 가장 많은 참여 인원이었다. 어안이 벙벙한 채로 시작되었던 북토크는 화기애애한 분위기였고, 독자들과 함께 모든 슬픔에 대해 애도했다.

이렇게 반응이 좋을 수 있을까 싶은 북토크였다. 어느새 행사는 마지막을 향해 가고 있었고, 대망의 독자 질문 순서가 도래했을 때, 그제서야 내 눈에 한참을 울고 있는 중년의 여성의 모습이 들어왔다.

생각해보니, 북토크 시작부터 내내 눈물을 흘리고 있던 분이었다. 무슨 사연일까, 궁금해 하던 찰나, 그녀가 손을 들고 할 말이 있다고 했다.

눈물과 함께 문장을 겨우 겨우 내뱉은 그녀는 이렇게 말했다.

"내가 작가님께 사과하기 위해, 이곳에 왔습니다."

사과. 내게는 듣기만 해도 눈물이 왈칵 쏟아지는 단어였다.

"제가, 이태원 참사를 두고 2차 가해성 발언을 했던 사람이에요. 몰랐어요 정말, 책을 읽기 전에는 내가 이리도 무지하고 세상에 대한 이해심이 없었던 사람이었나. 내가 이렇게 편견이 가득한 사람이었나. 너무 나 자신이 창피하고 부끄러워서 정말…"

그리고 이어지던 그녀의 다음 발언에서, 참을 수 없이 눈물이 터져 나왔다. 나 뿐만 아니라 그곳에 있던 독자 30명과 서점 대표님까지 울려 버린 이야기였다.

"제가 사실 오늘 제 아이들을 데리고 왔거든요. 고등학생 딸아이, 제가 이 아이 앞에서 2차 가해성 발언을 했어요. 놀다가 죽은 사람들이라고, 뭐 자랑이라고 저렇게 떠드느냐고... 내가 이 아이 앞에서 얼마나 이상한 말을 한 걸까요. 아이에게 잘못했다고 사과하고 싶고, 네 엄마가 이렇게 잘못한 것이라는 것을 알려주고 싶어서 아이를 직접 데리고 북토크에 왔습니다. 정말 사과하고 싶습니다. 작가님에게, 그리고 내 아이에게."

참사 이후, 남몰래 흘렸던 눈물이 한 트럭이었지만. 그날 부산에서 흘린 눈물의 양이 더욱 많았다고 해도 과언이 아니었다.

모두가 목 놓아 울게 한 그녀의 속죄가, 내게는 소화제 같았다.

어쩌면 나 스스로를 다치게 하면서도 북토크를 전국으로 돌며 강행한 이유는, 세상이 바뀌는 것을 목격하고 싶어서였을지도 모르겠다.

참사 이후 나는 처음으로 직접 사과를 받았다. 국가에게도 책임의 당사자들에게도 받지 못한 사과를, 철옹성처럼 무너지지 않을 것 같았던 한 시민에게 받았다.

이만하면 되었다 싶었다. 이제 그만 북토크를 멈추어도 된다고 생각했다. 할 수 있는 것은 정말 다했다고. 세상을 바꿀 수는 없지만, 몇몇의 사람의 생각을 바꾸는데 도움이 되었다면 나는 그것으로 되었다.

그런데, 정말 그것으로 된 것일까.

'이만하면 되었다'고, 쉽게 냉소하지 않을 것

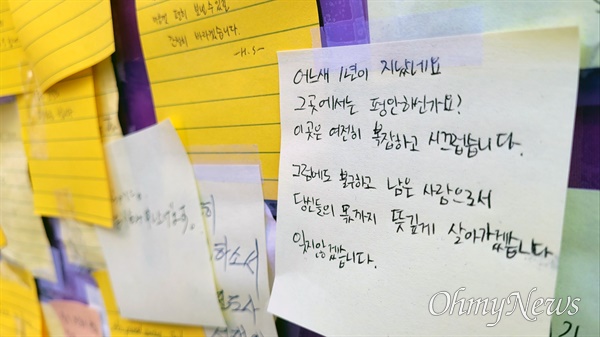

▲지난 2023년 10월 28일 이태원 참사 1주기를 하루 앞둔 날, 참사 장소인 서울 용산구 이태원역 1번 출구 인근 골목에 붙은 시민 포스트잇.

김성욱

다시 10월이 시작되었고 2주기를 맞이하며, 다시금 느낀다. 참사는 끝나지 않았다. 계속해서 다른 이름의 참사가 생겨나고, 책임자들의 변치 않는 태도가 우리 모두를 아프게만 한다는 사실을 여실히 느끼고 있다.

그래도 희망이 있다면, 그 희망은 북토크를 돌며 내가 느끼고 목격한 장면들에 있을 것이다. 느리지만 우리 사회는 옳게 변하고, 나아가고 있었다.

몇몇 사람들의 생각이 바뀌었고, 몇몇을 설득할 수 있었으며, 그 몇몇이 모여 참사에 대해 다시금 생각했고 그 힘이 모여 강연을 나가 더 많은 사람에게 메시지를 전달했다.

드라마가 인생일까, 인생이 드라마일까. 북토크를 하며 전국을 돌던 지난 10개월은 내 삶에 드라마를 선사했다. 그래서 한동안 마음 속에 품고만 있었던 10개월의 이야기를 다시 한번 연재를 통해 나누고, 연대하기로 마음먹었다.

'이만하면 되었다'는 말로 쉽게 우리 사회를 냉소하지 않을 것, 글의 힘으로 모두와 연대할 것, 그리하여 종국에는 반드시 옳은 세상으로의 변화를 도모할 것.

다시 한 번, 연대를 위한 연재를 시작한다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

댓글

Welcome, We stand with you. You are safe here

공유하기

"사과하기 위해 왔습니다" 그날 서점은 눈물바다가 됐다

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기