▲첫 기사에 실렸던 산죽 사진. 산죽의 푸르름은 기자정신의 표상일 것이다.안병기

마침내 '서슬푸른 산죽처럼 살고 싶었는데…'라는 제목의 내 첫 기사는 잉걸이 되었다. 그냥 잉걸기사가 아니라 톱이었다. 그야말로 '소 뒷걸음치다 쥐 잡은 격'이나 다름 없었다.

그렇게 해서 오마이뉴스의 식구로 편입되었다. 날카로운 첫 기사의 추억이 나의 운명의 지침을 돌려놓았던 것이다. 나는 누에고치에서 비단실을 뽑아내기 시작했다. 그러나 나의 비단실이 다른 사람에게도 반드시 비단실이 된다는 법은 없다.

화려한 출발에 비해 그뒤 시민기자로서의 나의 행보는 초라한 것이었다. 맞춤법, 띄어쓰기 등 기자로서의 기본조차 제대로 갖추지 못한 자에겐 당연한 귀결이었다고 할 수 있다.

두번째 톱은 2003년 8월에 '시가 찾아와야 시를 쓰지'라는 제목으로 기사화된 보일러공 시인 이면우 시인과의 인터뷰였다. 이면우 시인과의 인터뷰는 3회를 더 실었지만 후속기사는 그다지 크게 취급받지는 못했다.

인터넷 신문이 종이 신문에 대해 지닌 비교우위라면 아무래도 지면의 제약을 덜 받는다는 점일 것이다. 그 점에 기대고 인터뷰를 필요 이상으로 길게 끌었던 측면이 없지 않다. 아마도 인터뷰 기사를 요약해서 게재할 경우 있을지 모를 대화 내용의 왜곡을 염려했던 것이 그런 과부하를 초래했을 것이다. 그래도 나의 2년에 걸친 시민기자 생활 중 가장 인상 깊은 기사를 꼽으라면 이면우 시인과의 인터뷰를 빼놓을수 없을 것이다.

마흔이 넘은 나이에 우연히 만난 소설가의 권유로 <창작과 비평>에 시 3편을 투고한 시인은 원고료로 12만원을 건네받게 된다. 더도 말고 덜도 말고 쌀 한 가마 값이었다. 시인은 그런 그를 만일 어릴 적 조상들이 봤다면 "야, 면우야, 어떻게 그런 걸 써주고서 쌀 한 가마니를 받냐?"라고 감탄할 만큼 놀랄만한 금액이었다고 술회했다.

시인은 그 말을 조상들의 것으로 에둘러 말했지만 내가 보기에 그것은 시인 자신의 말이기도 했다. 그에게선 지식인들에게서 흔히 볼 수 있는 가식적인 포즈를 찾아볼 수 없었고 그 점이 매우 인상적이었다.

인터뷰는 내가 가장 흥미진진하게 생각하는 분야다. 그럼에도 불구하고 쉽사리 손을 내밀지 못하는 이유는 아무래도 시간 제약 때문일 것이다. 그보다는 독수리 타법이라는 나의 뿌리 깊은 타자 악습이 더 문제다. 녹취라는 넘지 못할 관문을 떠올릴 때마다 내 의욕은 금세 꼬리를 내리고 만다.

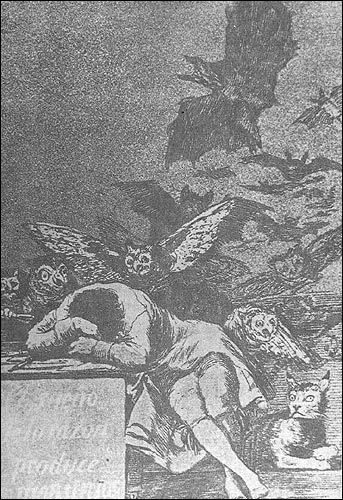

이성이 잠들면 요괴가 눈을 뜬다

87년 6월 항쟁 이후 우리 사회는 소 걸음이긴 하지만 그래도 꾸준히 민주화를 향해 가고 있다. 그러나 최근 국가보안법 폐지 논의에서 보듯이 어떻게 해서든지 역사의 물꼬를 바꿔보려는 수구세력들의 존재는 민주화로 가는 여정이 결코 순탄하지만은 않을 것이라는 걸 예고해준다.

▲고야의 '이성이 잠들면 요괴가 눈을 뜬다'

'이성이 잠들면 요괴가 눈을 뜬다.' 이것은 19세기 스페인 화가 고야의 연작 판화집 <카프리치오스 (마음 내키는 대로)>43번 작품의 제목이다. 이 작품의 제목을 거꾸로 뒤집어 말한다면 이성이 눈뜨고 있는 한 역사를 반동시키려는 요괴는 감히 눈뜨지 못한다는 뜻이 될 것이다.

지난 5년간 오마이뉴스는 기대 이상의 역할을 해냈다. 조중동으로 대표되는 여론 독과점의 폐해를 바로잡는 데 앞장 서 온 것, 뉴스의 소비자였던 일반 대중을 뉴스의 생산자로 바꾸는 언론 사상 초유의 실험을 성공적으로 이끈 것, 종이 신문이 결코 따라잡을 수 없는 뉴스의 속보성 등 오마이뉴스가 이룩한 업적은 눈부시다 할 만하다.

앞으로도 오마이뉴스는 우리 사회의 이성이 마비되거나 숨어 있는 집단 광기가 발동되지 못하도록 감시하고 각성시켜야할 언론으로서 그 책무를 다해 줄 것을 기대한다. 많은 사람들이 오마이뉴스에 그런 역할을 주문하고 있고, 나 역시 오마이뉴스가 우리 사회에서 항상 깨어있는 이성으로 작동하기를 희망한다.

거기서 한 걸음 더 나아가 개인과 개인 간의 높낮이가 없는 평등한 세상, 대립하는 집단과 집단 간의 자유롭고 막힘 없는 의사 소통의 광장으로서 기능한다면 더 말할 나위가 없을 것이다.

나도 이젠 풍월을 읊고 싶다

가끔은 험한 곳까지 끌고와 나를 고생시키지만 힘을 주는 ○오일만 넣어준다면 주인님을 용서한다

- ○오일의 광고 문안 고갯길편

사정이 이해가 되지 않는 바는 아니지만 주인님을 용서하기엔 오마이뉴스의 원고료는 짜다. 주인님이 넣어주는 오일로는 솔직히 소주 한 잔 마시기도 버거운 실정이다.

그러나 그런 미련은 일찌감치 접어둔다. 정신건강에 별 도움이 안될 것이기 때문이다. 그 대신 원고료에 쌈지 돈을 보태서 좀더 나은 기사 작성에 필요한 책을 구입한다. 기왕지사 시작한 시민기자 생활이라면 좀더 잘하고 싶은 게 내 욕심이다.

벌써 시민기자 생활 3년차로 접어든다. 서당개도 풍월을 읊는다는 세월이다. 올해의 내 목표는 톱기사 열 개 쯤 올리는 것이다. 내가 지금 지나친 꿈을 꾸는 것인가.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기