▲황우석 교수 연구팀에 대한 서울대 조사위원회의 이틀째 조사가 이뤄진 지난 달 19일 오후 일반인의 서울대 수의대 출입이 통제되고 있다.연합뉴스 이상학

"기자라면 진절머리가 난다."(서울대 수의대 경비실 직원)

서울대 조사위원회가 황우석 교수 연구에 대한 조사에 돌입한 지난달 18일부터 검찰의 압수수색이 있었던 12일까지 한달여 시간 동안 서울대 수의대 연구원들과 경비원들은 고통스런 나날을 보내야 했다.

연구원들은 뭔가 알아보려는 각 언론사 기자들을 피해다녀야 했고, 경비원들은 조사위 위원들의 얼굴과 조사 현장이 노출되지 않도록 보안에 노심초사해야 했다. 그간 수의대를 서성거리던 기자들 사이에선 "경비원들이 기자 따돌리는 데 도가 텄다"는 말이 돌 정도.

하지만 수의대 건물은 검찰의 압수수색이 종료된 12일 오후부터 이전과는 사뭇 다른 분위기를 연출했다. 연구원들은 여전히 굳게 입을 다물었지만 언론사 취재진들이 대부분 빠져나가서인지 다소 평온한 얼굴이었다.

한 차례 '쓰나미'가 휩쓸고 간 듯한 서울대 수의대와 그 주변 분위기를 살펴 보았다.

'쓰나미' 지나간 수의대, 기자 따돌리기에 도가 튼 경비원들

"모 방송사 카메라 기자가 밀치는 바람에 허리를 심하게 다쳤다."

수의대 경비원 이모(61)씨의 원망은 모두 '기자'들에 대한 것이었다. 그는 "앉았다 일어설 땐 손을 짚고 일어서야 할 정도다, 아직도 통증이 심하다"며 하소연했다. 또 "기자들은 예의가 없다, 아무나 보고 반말이다, 쓰레기도 사방에 다 버려놓고 그냥 가질 않나..."며 기자들을 나무라기도 했다.

상처뿐인 전쟁에서 승리라도 한 듯 그는 "그래도 조사위 얼굴이 한번도 공개되진 않았지"라며 씁쓸하게 웃었다. 또다른 경비원은 "기자라면 진절머리가 난다"며 고개를 절레절레 흔들기도 했다.

이름을 밝히기 꺼려한 한 남자 연구원은 "뭔가 말을 해주고도 싶었지만 끈덕지게 달라붙어 신경이 날카로워졌던 게 사실"이라고 토로했다. 또 "끊었던 담배도 다시 피우게 됐다"고 고백했다.

대부분 연구원들은 12일까지도 기자에게 "드릴 말씀이 없네요" "말 걸지 마세요" "아무것도 몰라요" 등 날카로운 반응을 보이며 인터뷰를 거절했다.

▲지난달 21일 저녁 황우석 교수 줄기세포 논란에 대한 서울대 조사위원회의 활동이 진행되는 서울대 수의대에서 조사를 받기위해 도착하는 사람들을 취재하기 위해 수십명의 기자들이 추위 속에 기다리고 있다.오마이뉴스 권우성

이공계 학생들 "논문 수정 자체가 부끄러운 일, 황 교수 도 넘었다"

수의대 정모(30)씨는 인터뷰에 응해주었던 유일한 연구원이다. 그는 수의대 내 분위기를 비교적 소상히 얘기해주었다. 그는 "학생들도 잘 챙겨주고 수업도 열심히 하던 황 교수가 그런 일을 저질렀다는 사실에 대해 매우 황당해 한다, 조사위의 발표에 대해서는 대체로 믿는 분위기다"고 전했다.

정모씨는 또 "분위기가 침통하다"고 토로했다. 이어 "그렇지 않아도 (수의대에 대한) 지원이 적어 시료를 하나 검사할 때도 저 골짜기(먼 이공대 건물)까지 가야하는데, 이젠 연구비도 끊긴 상태니..."라며 말끝을 흐렸다.

그는 황 교수 논문조작의 뒷배경에는 "서울대의 밀어붙이기식 연구방법이 깔려 있다"고 주장했다. 또 "서울대에서 자체검증만 제대로 거쳤더라면 이런 참혹한 사태까지는 오지 않았을 것"이라고 밝혔다.

이번 사태와 관련, 서울대 이공계 학생들은 "논문조작 자체가 잘못"이라고 입을 모았다.

졸업생 이모(29·물리학과)씨는 "(황 교수가) 학자로서 최소한의 도를 넘어 논문을 조작한 것에 화가 난다, 반드시 책임을 져야 한다"고 말했다. 또 "과학계 자정 작용은 사실상 학자의 양심에 기댈 수밖에 없는 게 현실"이라며 "황 교수 개인도 문제지만 구조적인 해결책을 마련해야 할 것"이라고 밝혔다.

대학원생 구모(28·운동생리학)씨도 "논문을 수정한 것 자체가 부끄러운 일"이라고 말했다. 그는 논문조작 사건이 다시 일어나지 않기 위해서는 "학교 자체에서 논문을 철저히 검증하는 시스템을 마련해야 한다"고 주장했다.

'과학자는 철저한 실험을 통해 사실로서 말해야 한다'는 게 인터뷰를 한 이공계 학생들의 시각이었다.

전 세계를 놀라게 한 '황우석 게이트'의 현장 서울대. 한국 최고의 지성들이 모인 곳이라지만 지금은 침통한 분위기 속에서도 서서히 자성의 목소리를 내야 할 때인듯 하다.

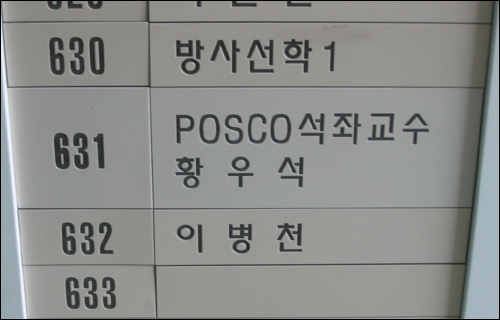

▲서울대 수의대 건물에 붙어있는 교수실 안내판. 황 교수가 이미 지난달 교수직 사퇴의사를 밝혔고 12일에는 '마지막 기자회견'도 했지만 아직까지는 황우석 석좌교수의 이름이 붙어있다.오마이뉴스 안윤학

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기