▲김미영

날씨가 갑자기 꽤 추워졌다. 나는 이렇게 계절이 바뀔때마다 빼먹지 않고 꼭 해야하는 일이 있다. 뭐 어느집이나 다 그렇겠지만 '옷정리'가 바로 그것이다. 집이 넓어 모두 걸어 놓을수 있으면 좋겠지만, 집이 좁다보니 다 걸어 놓을수가 없어서 늘상 반복되는 일이다.

더구나 결혼하고 안방이 작아서 문이 달랑 두개짜리인 옷장을 사용했더니 옷 수납이 더더욱 힘들다. 아이까지 생기니 계절이 바뀔때마다 옷을 챙겨넣고 새로 꺼내고 하는게 그야말로 '일'이 되어 버렸다. 하다보면 반나절이 훌쩍 지나갈 정도다.

며칠전 나는 큰맘먹고 겨울옷을 좀 꺼내야겠다고 생각했다. 옷정리만 하려고 하면 어찌나 '귀차니즘'이 발동하는지 선뜻 결심이 서질 않는거다. 날은 점점 추워지고 도저히 안되겠다 싶어 베란다 창고에 있는 겨울옷을 끄집어 내기 시작했다. 창고 안에는 또 뭐가 그리 많은지 옷정리 한번 하려고 하면 첩첩산중이다. 그렇게 이것저것 꺼내고 있는데, 발밑으로 무언가 툭 떨어졌다. 살펴보니 편지봉투다. 하던 일을 멈추고 봉투를 들었다.

@BRI@꿈많던 학창시절, 난 편지쓰는걸 무척 좋아했었고 그때 주고받던 많은 편지들을 고스란이 간직하고 있다. 누렇게 변해버린 봉투속에는 아기자기한 이야기들이 가득 담겨있다. 아주 간혹 생각날때 그것들을 꺼내 읽으면 시간가는줄 모르고 읽게된다. 언젠가 이 편지들을 한권의 책으로 묶어도 참 좋겠단 생각을 하기도 했다.

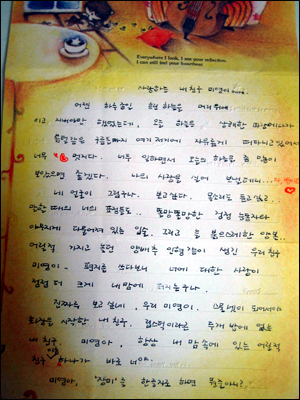

그런데, 그 편지뭉치 안에 있던 편지가 하나 떨어진 것이다. 난 그 봉투를 보는순간, 하던 일을 다 멈출 수 밖에 없었다. 눈물이 나고, 손이 떨려서 일을 계속 할수가 없었기 때문이다. 그 편지는 지금으로 부터 딱 십년 전에 친구에게 온 편지다. 내용을 확인하려고 편지지를 꺼내고 읽는내내 눈물을 흘렸다. 그리고 한참을 멍하니 앉아 옛생각에 빠져들었다.

친구는 그 편지를 썼던 바로 이듬해 그러니까 97년도에 하늘나라로 먼저 떠났다. 초등학교때 둘도 없는 단짝친구였고 서로 다른 중학교,고등학교로의 진학을 무척 섭섭해 했었다. 초등학교를 졸업하고서도 우린 간간이 만나 영화를 보기도 하고, 공원에 산책을 가기도 하고, 미술관을 가기도 하고 그랬다. 서로 바빠서 잘 만나지 못할때는 편지로 소식을 전하곤 했다. 그렇게 우리는 우정을 키워갔다.

친구의 병을 알게된 건 친구가 대학을 진학하면서 부터였다. 안그래도 만날때마다 잦은 기침이 신경쓰였는데, 어느날 친구는 결핵이라고 했다. 고등학교때부터 아팠는데 '결핵'이라고 하면 다들 조금 불편해 하는것 같아서 말을 하지 못했다고 했다.

그러면서 옮는건 아니라고 조심스레 말하는 친구가 참 가슴아팠다. 큰 키에 빼빼 마른 친구는 시간이 흐를수록 조금씩 더 마르기 시작했고, 먹는 약도 조금씩 많아졌다. 기침도 더 자주하는것 같았다.

▲김미영

간간이 만나 건강을 물으면 친구는 늘 괜찮다고 했다. 하지만 점점 친구를 바깥에서 만나는게 어려워졌다. 친구를 만나러 집으로 가야했고, 간혹 병원으로 가기도 했다. 그러던 어느날 친구에게 전화가 왔다.

"미영아, 잘 지내지?"

"그럼 나야 잘 지내지. 넌 좀 어때?"

"나, 많이 안좋아."

"더 좋아져야지. 얼마나 안좋은데?"

"나 한동안 서울에 없을꺼야. 어디 좀 가야해"

"어딜가는데?"

"요양원에 가. 전라도 어디라는데 나도 잘 모르고... 몇달 있다가 올 것 같아."

"그래, 거기가면 괜찮아진대?"

"공기도 좋고, 여러가지로 좋다고 하니까 좋아지겠지 뭐."

몇 달 있다가 친구는 돌아왔다. 건강해졌으리라 기대했는데, 내 기대는 물거품이 되고 말았다. 상태는 더 악화되어 있었고 오자마자 바로 신촌에 있는 한 병원에 입원을 하게 되었다. 그 병원에서 본 친구의 해맑은 웃음이 마지막이 될 줄 정말 몰랐다.

나는 그때 당시 용인에서 자취를 하며 직장생활을 하고 있었고, 다른 하고 있는 일이 있어서 친구에게 자주 찾아가지 못했었다. 만날 때마다 친구는 이해한다고 했지만 나는 지금까지 가슴 한구석에 미안한 마음으로 남아있다.

친구가 그렇게 가버리고 너무너무 힘든 겨울을 보낸 기억이 난다. 꼬박꼬박 친구의 생일을 기억하고 그날은 마음 속으로 생일축하도 해주곤 했는데 사실 몇해 전부터는 친구의 생일을 그냥 지나쳤었다.

이 편지는 친구가 죽기 바로 전 나에게 쓴 마지막 편지고, 우연치 않게 옷정리를 하려다가 다시 보게 된 것이다. 나에게 늘 애정을 담뿍 실어보내고, 끈끈한 믿음과 우정을 보내주었던 친구가 너무너무 보고싶다.

덧붙이는 글 | 이상하지요. 먼저 하늘로 간 사람들에게는 늘 미안한 마음뿐이니 말이예요. 오늘따라 친구가 더욱더 보고 싶습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기