▲병원 식당에서 직원들과 다정하게 점심을 나눈다.최종수

“어떻게 하루 생활비로 한 달을 살 수가 있어요?”

“한국 사람만이 할 수 있습니다. 서양에서는 뼈를 버리잖아요. 정육점에 가서 유학생인데 뼈 좀 구할 수 있냐고 하면 공짜로 모든 부위를 얻을 수 있지요. 어떤 뼈들은 살까지 붙어 있어 그 살점을 잘 발라내서 구워 먹기도 했어요. 그 뼈를 고아서 파와 마늘, 후추와 소금만 넣으면 훌륭한 곰국이 되는 거지요. 그리고 밥이야 쌀만 있으면 되잖아요.”

“장학금을 아껴서 영치금을 넣었다는 이야기도 들었는데요.”

“예, 쑥스러운 이야기죠. 3년 동안 아끼니까 3백만 원이 되더라고요. 84년 말에 귀국해서 친구들과 양심수들 영치금으로 나누어 주었지요.”

그렇게 지독하게 공부한 끝에 아일랜드 골웨이의과대학에서 3년 만에 학위를 받고 아일랜드 의사고시에 합격하게 되었다. 한국에 돌아온 그는 환자를 치료하는 의사이면서도 중증인 사회에 청진기를 대고 진단하고 치료하는 사회치료사의 길을 걷게 된다. 한국에서 의사고시에 합격하고 6개월 지방종합병원에 취업했다가 상경해서 구로구 가리봉동에 우리의원을 개원하게 되었다.

“환자들 4명 중 1명이 산재환자였어요. 자연스럽게 산재와 직업병에 관심을 갖게 되었지요. 87년 인도주의실천의사협의회 기획국장을 맡아 직업병과 산업재해, 의료서비스의 공공성실천에 뛰어들게 되었습니다. 그 때 상봉동 진폐규명, 문송면 수은중독사건, 원지레이온 직업병 검진활동을 하게 되었습니다. 강경대군과 김규정양 사망사건 진상조사단에 함께 하기도 했어요.”

“그렇게 많은 활동을 하다보면 가족들과의 관계도 쉽지 않을 텐데요?”

“저희 집에 운동권 출신들이 많이 찾아옵니다. 한번은 초등학고 3학년인 딸이 이런 질문을 하는 거예요. ‘아빠! 아빠 친구들 이야기를 들어보면 감옥 이야기가 많이 나오는데 모 아저씨 감옥에 갔다 왔어요?’ ‘응’ ‘누구 아저씨는?’ ‘응 감옥에 갔다 왔지’ ‘그럼 누구 아저씨는?’ ‘그 아저씨도 갔다 왔지.’ ‘그럼 아빠는?’ ‘나도 갔다 왔지.’ ‘그럼 엄마는?’ ‘엄마도 그렇지’ ‘아니 엄마까지도!’ 하면서 눈이 땡그래 지는데, 그런 딸아이를 보고 제가 더 큰 충격을 받기도 했습니다.”

진지한 이야기에 녹차가 식은 줄도 몰랐다. 병원 안내를 한다며 자리에서 일어났다. 400병동의 중소 병원인데도 복도의 공간이 넓어 보였다. 6층 재활치료실 남쪽으로 난 전면 유리창에서 쏟아지는 햇살을 받으며 환자들이 대기하고 있다. 환자 중심의 병원이라는 것을 금방 알 수 있었다. 처음 문을 연 곳은 물리치료실.

“종합병원 물리치료실 직원이 14명 정도인데 저희 병원은 18명입니다. 공간도 지하에 있거나 좁은 공간인데 6층에 있고 공간도 100평이 넘습니다.”

노동의 역사 한 복판에 선 녹색병원, ‘하루 8시간 근무’ ‘근로기준법 준수’라는 최소한의 노동자의 인권과 권리를 위해 분신한 전태일 열사로 시작된 70년대, 그리고 유신독재와 개발독재에 맞서 들불처럼 일어났던 노동자들의 의연한 저항, 독재의 탄압으로 추락사한 YH사건의 박경숙 열사가 추락사한 현장이었다.

그 후 가발공장이 문을 닫고 기독병원과 다른 병원으로 문을 열었지만 외환위기로 문을 닫게 되었다. 그 병원을 인수하여 노동자를 위한 병원을 설립하기에 이른다. 녹색병원은 전두환 독재에 제적을 당하고 우여곡절 끝에 떠난 아일랜드 유학이 그 희망의 싹이었다.

▲산재와 재활환자가 많음을 알 수 있는 휠체어와 환자 중심의 서랍장최종수

“제가 아일랜드 병원에서 실습할 때 한국에서 볼 수 없었던 세 가지가 있었습니다. 노인환자와 여자 환자와 장애인들이 많다는 것이었습니다. 25년의 세월이 흘렀음에도 한국의 종합병원에 가보면 노인 환자도 여자환자도 장애인도 그리 많지 않습니다.

여자환자가 적다는 것은 여성의 인권이 존중되고 있지 않다는 것이고, 노인환자가 없다는 것은 사회복지가 미흡하다는 증거고, 장애인이 적다는 것은 장애인을 보살피고 돕는 병원이 소수라는 것입니다. 돈이 되는 급선기 질환의 응급처치만 하고 있다는 증거죠. 유럽에서는 작은 병원에서도 의족과 위수를 제작합니다. 그러나 한국에는 종합병원에서도 취급하지 않습니다.”

산재나 교통사고로 입원한 환자들이 많은 탓인지 6층 병실 복도에는 휠체어가 복도 한쪽으로 줄지어 서 있었다. 400병상인데 휠체어가 100여개가 된다는 것이다.

다음으로 안내한 곳은 기존건물 세 곳을 위에서 아래로 통째로 파내어 빛이 들어오는 공간이었다. 그 공간에 대나무를 심었지만 잎사귀는 없고 앙상한 뼈만 남아 있었다. 환자중심의 병원은 설계 당시부터 꼼꼼하게 챙겨야 한다는 것을 증명해 주고 있었다.

원진재단의 노동자센터 문을 열고 들어간 양 원장은 필요 없는 등을 끄고 담배 공초를 줍는 것이 원장의 일이라며 스위치를 찾았다. 작은 것을 소홀히 하지 않는 사람이 큰일도 잘 할 수 있다는 것을 몸소 실천하고 있었다. 국내에서 국제기준의 노동현장측정을 할 수 있는 두 곳 중의 하나인 노동자센터를 운영하는 이사장은 그러한 작은 일에서 시작된 것이다.

환자중심의 병원은 마치 미술관을 방불케하는 전시물들에서 드러난다. 임옥상씨의 그림과 여러 작가들의 사진과 그림이었다. 8인실에는 6명의 환자만 입원해 있고 복도에는 가로세로 40X100Cm 큼직한 개인사물함이 있었다.

남향의 건물을 이용해 햇빛이 잘 드는 복도에 평상을 연결해 놓은 듯한 쉼터에서 면회 온 가족들이 식사도 하고 대화도 나누고 있었다. 콘크리트나 타일계단 대신 나무 계단을 만든 것도 인상적이었다. 원장과 직원들이 마주칠 때마다 주고받는 대화의 풍경은 가족들의 만남처럼 포근했다. 한 달에 한번 전 직원이 영화나 연극을 보러 가는 날이 그러한 사실을 입증해 주었다.

▲지역주민들의 후원 현황과 사랑의 고리 기금최종수

한방병원과 치과, 중환자실과 응급실 등을 돌아보고 현관으로 갔다. 게시판에 지역주민들과 함께 하는 병원임을 알 수 있는 알림판이 있었다. 지역주민이 후원하는 만큼의 액수를 병원에서 지원해 환자방문 의료활동과 지역주민 의료복지활동을 펼치고 있는 상황판이었다. 그 옆에는 사랑의 고리라는 꽃이 피어있었다.

“2005년 6월 고 유민자(글라라)님이 모든 유산을 카톨릭 여성장애인 공동체인 <사랑의 고리>에 가장 필요한 이웃을 위해 합당한 곳에 써달라고 기부하고 돌아가셨습니다. <사랑의 고리>에서 녹색병원에 그 유산을 맡기셨습니다. 녹색병원은 이를 <사랑의 고리기금>으로 이름 짓고 사랑의 고리를 이어 나가고 있습니다.”

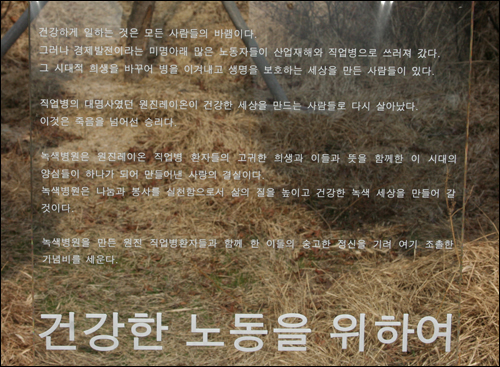

세상에서 가장 아름다운 사랑의 꽃이 콘크리트 벽에 피어 있었다. 그 벽을 따라 녹색병원의 상징인 23미터의 벽화를 지나 병원 입구 오른편에 자리 잡은 기념비 앞에 섰다. 투명한 아크릴 기념비의 문자를 나지막한 소리가 따라간다.

“건강하게 일하는 것은 모든 사람들의 바람이다. 그러나 경제발전이라는 미명아래 많은 노동자들이 산업재해와 직업병으로 쓰러져 갔다. 그 시대적 희생을 바꾸어 병을 이겨내고 생명을 보호하는 세상을 만든 사람들이 있다.

직업병의 대명사였던 원진레이온이 건강한 세상을 만드는 사람들로 다시 살아났다. 이것은 죽음을 넘어선 승리다. 녹색병원은 원진레이온 직업병 환자들의 고귀한 희생과 이들과 뜻을 함께 한 이 시대의 양심들이 하나가 되어 만들어낸 사랑의 결실이다.

녹색병원은 나눔과 봉사를 실천함으로서 삶의 질을 높이고 건강한 녹색 세상을 만들어 갈 것이다. 녹색병원을 만든 원진 직업병환자들과 함께 한 이들의 숭고한 정신을 기려 여기 조촐한 기념비를 세운다.

건강한 노동을 위하여"

심장을 두드리는 북소리처럼 우렁찬 그의 목소리에서 슈바이처가 아니라 의사의 길을 포기하고 혁명의 길을 선택한 체 게바라의 삶을 살려고 부단히 노력해온 의사의 길을 엿볼 수 있었다. 그의 삶은 슈바이처이지만 그의 삶을 배후조종하는 철학과 사상은 체 게바라였던 것이다.

▲건강한 노동 사회를 꿈꾸는 ‘건강한 노동을 위하여’ 아크릴 기념비최종수

덧붙이는 글 | 이 기사는 대안언론 '참소리'에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

최종수 기자는 정의구현 전국사제단의 일꾼으로, 불평등한 소파개정 국민행동 공동집행위원장으로 2000년 6월 20일 폭격중인 매향리 농섬에 태극기를 휘날린 투사 신부, 현재 전주 팔복동성당 주임신부로 사목하고 있습니다.

'첫눈 같은 당신'(빛두레) 시사 수필집을 출간했고, 최근 첫 시집 '지독한 갈증'(문학과경계사)을 출간했습니다. 홈피 http://www.sarangsu.net

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기