▲부산 상하이 거리김옥자

언제부터인가 생긴 유행어 중에 백수가 과로사 한다는 말이 있다. 불과 얼마 전까지만 해도 농담으로 주고받으며 간혹은 친한 분이 정년퇴임을 하시면, 강 건너 불 보듯 남의 일이거니 하며 농담 반 위로 반으로 함께 웃으며 소주잔을 기울였었다.

그런데 지난해 2월에 그 일이 나의 일로 다가왔다. 나의 반쪽이 시골에 계시는 구순의 아버님을 모시겠다고 34년을 몸담았던 교직을 떠나(명예퇴직) 그야말로 백수가 된 것이다.

겉으로는 태연한 척하며 잘 했다고, 그동안 수고했다고, 칭찬과 위로를 했지만 우선 당장 대학교 3학년과 4학년의 두 아이들 생각에 마음이 착잡함과 동시에 너무 이른 퇴임을 후회하면 어쩌나 하는 노파심도 생겼다.

남편은 퇴임하고 이틀 후부터 친지와 친구들에게 퇴임을 알리는 메시지를 보내기 시작했고, 갑작스런 통보를 받은 사람들은 놀라기도 하고 칭찬도 하면서 남편을 슬슬 불러내기 시작했다.

일단은 동네 친구, 성당 친구들이 불러내기 시작하더니 낮과 밤을 가리지 않고 분주하기 이를 데 없는 시간을 보냈다. 먼저 퇴임하신 분들은 동질감에서, 아직 직장에 남아계신 분들은 위로 차, 이래서 마시고 저래서 먹고 출근할 때보다 더 바쁜 일상의 연속이다.

어느 날은 부부동반 친구들 모임이 있어서 나가봤더니 백수가 하는 일 없으면 잡념 생긴다며 회장 겸 총무를 맡으란다. 또 다른 모임에서도 또 다른 모임에서도…. 이런 이유 저런 핑계로 친구들 등살에 감투를 쓰다 보니 '아, 백수가 과로사한다는 말이 바로 이래서 생겨났구나' 하는 생각이 든다.

▲부산 자갈치 시장김옥자

그로부터 시간도 어느 정도 흘러 좀 쉬려나 했더니, 이번엔 장거리로 뛰어 부산에까지 가게 되었다. 부산에는 후배가 한 분 계시는데 총각 때 같은 학교에 근무하면서 여름 삼복더위 때는 몽땅 다 벗어 재끼고 속옷 바람으로 테니스를 함께 치던 고향의 죽마고우 못지않은 후배다.

지금은 부산의 모 대학교의 총장으로 계시면서 바쁘기 이를 데 없는 나날을 보내면서도 형의 퇴임 소식에 만사 제쳐 놓고 우리 부부를 초대해 준 것이다. 부부가 함께 만난 지 근 30년 가까이 되다 보니 오랫동안 만나지 않아도 만나기만 하면 어제 본 것 같은 사이들이다.

우리는 시간 가는 줄 모르고, 눈가에 새겨진 세월의 자취도 잊은 채 남포동 밤거리와 자갈치 시장, 국제 영화제가 이루어졌던 piff 거리와 상하이거리, 여기저기를 부산이 좁다며 돌아다녔다. 길거리에서 또뽑기를 하는 할머니를 만났다.

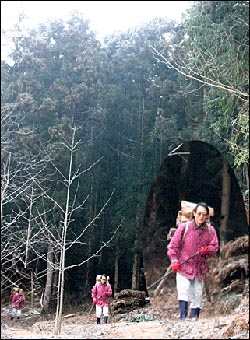

▲시골에서 나무를 하는 백수 진우 선생김옥자

오랜만에 보는 연탄불 위에 시커먼 국자를 올려놓고 설탕과 소다를 넣어 휘휘 저어서 나무 막대기 하나 눕혀놓고 그 위에 국자의 것을 쏟고 동그랗고 납작한 기구로 꾹 누른 후 별 모양을 찍어내니 황홀한 향기가 그윽한 초등학교 적 향수에 취할 만했다. 우리 넷은 맛있게 먹고, 이것저것 만져보고 동네 간섭 다하며 쏘다녔다.

이튿날 서울로 되돌아올 채비를 하는데, 근무 중이어야 할 후배가 점심시간이라며 그 바쁜 사람이 또 호텔로 찾아왔다. 더 재미있게 더 같이 못 있어 줘서 못내 아쉬워하는 후배를 보며 '아, 내 남편이 세상을 참 잘 살았구나' 하고 생각했다.

백수가 과로사한다는 말의 의미를 되새겨본다. 그 말은 그저 웃자고 한 말은 분명 아닌 것 같다. 생각 깊은 이들이, 퇴직하고 나면 마음 허전하지 말라고 하는 배려의 마음이 담긴 것은 아닐까 하는 생각이 든다. 자빠진 김에 쉬어 가랬다고, 나는 남편에게 너무나 그야말로 너무나도 뜬금없는 주문을 했다.

"여보, 당신 시골 가면 우리 동네 이장해라. 성당 사목 회장도 한 번 하고. 그래서 시골 동네와 시골 성당 살림 한 번 멋지게 살아봐, 응-"

남편 왈, "됐네. 나는 과로사하기 싫네."

덧붙이는 글 | 이 기사는 월간 더불어세상에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

여름에는 시원한 청량제,

겨울에는 따뜻한 화로가 되는 글을 쓰고 싶습니다.

쓴 책 : 김경내 산문집<덧칠하지 말자>

김경내 동시집<난리 날 만하더라고>

김경내 단편 동화집<별이 된 까치밥>

e-mail : ok_0926@daum.net

글을 써야 숨을 쉬는 글쟁이!

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기