권력을 쫓아가는 해바라기, 아첨배의 마각이 드러나다

병권을 주무르는 사람에게 아첨하여 순금사(巡禁司) 사직(司直)에 오른 구종수는 이무 사건을 누설한 혐의로 관직이 삭탈되고 울진으로 유배되었다. 귀양에서 풀려나 종4품 선공감(繕工監) 부정(副正)이 되었으나 직무보다도 줄서는데 남다른 후각을 갖고 있는 사람이었다.

태종 재위 18년 동안 군권은 임금이 가지고 있었지만 병권은 이숙번이 가지고 있었다 해도 과언이 아니다. 그 정점이 병조판서에 있을 때였다. 태종이 경계하는 병권에 너무 집착한 이숙번이 지금은 비록 유배지에서 귀양살이 하고 있지만 영향력은 살아 있었다. 그 중의 한 사람이 구종수다.

악공이 소속한 아악서(雅樂署)의 최고 우두머리는 종5품 전악(典樂)이다. 종4품 구종수는 우월적 지위를 이용하여 이오방과 이법화를 회유했다. 그들을 손아귀에 넣은 구종수는 수하처럼 부렸고 그들을 이용하여 음악을 좋아하는 세자에게 접근했던 것이다.

a

▲ 아악서. 조선 후기에는 아악청 이라 불렀으며 종묘에 있다.

ⓒ 이정근

구종수가 이오방과 이법화를 하수인으로 선택한 것은 양녕이 음악을 좋아한다는 이유 외에 또 다른 연유가 있었다. 그들이 속한 아악서(雅樂署)가 종묘에 자리 잡고 있었기 때문이다. 종묘와 창덕궁은 한 울타리나 다름없었다.

일반인들과 접하고 있는 궁궐 담장은 높았으나 종묘와 접하고 있는 담장은 상대적으로 낮았다. 종묘 외곽에 있는 순라길은 포도청 포졸들이 순찰을 돌고 있기 때문에 창덕궁 쪽 내부 경비는 허술했다. 이점을 노린 것이 구종수였고 세자궁 경비는 허가 찔린 것이다. 종묘 안에서 죽교(竹橋)를 걸치고 월담하리라고는 상상하지 못했던 것이다.

지금도 아악서가 있던 자리에서 창덕궁으로 넘어가는 오솔길이 있다. 언덕길을 한참 오르다 보면 길 한가운데 갈참나무가 떡 버티고 서있다. 세월의 더께가 붙어있는 노거수다. 수령이 얼마인지도 알 수 없으나 담장을 넘어온 이오방과 이법화가 종종 걸음으로 내달리는 것을 보았을 것 같다. 세자와 어리가 웃으며 지나는 모습을 보았는지도 모른다.

a

▲ 갈참나무. 종묘 아악청에서 창덕궁 가는 길에 있다. ⓒ 이정근

조선초기의 궁중음악은 문묘제례(文廟祭禮)를 담당하는 아악서와 노래와 춤을 관장하던 봉상시(奉常寺) 그리고 조회 때 향악과 당악을 연주하던 전악서(典樂署)가 있었으나 세조 때 장악원(掌樂院)으로 통합되었다. 문묘를 숭상하던 성리학자들이 통치하던 조선 초기에는 아악이 으뜸이었다. 아악서 악공 역시 일류 연주자였다.

세자궁을 철통같이 경비하라는 특명을 받은 숙위군은 임금과 사신들이 드나드는 돈화문과 대소신료와 궁중 나인들이 출입하는 금호문에 병력을 집중 배치했다. 드나드는 대신들에게 보여주기 위한 전시효과다. 예나 지금이나 군대문화의 병폐다. 지키는 것보다도 보여주기에 급급했으니 경비망은 뚫릴 수밖에 없었다.

구종수에게 체포령이 떨어졌다. 도성을 휘젓고 다니던 구종수도 왕명 앞에는 무력했다. 세자를 업었다는 우월감에 하늘 높은 줄 모르고 날뛰던 구종수가 금군에 체포되었다. 태종은 참찬(參贊) 윤향과 우부대언(右副代言) 목진공을 별도로 불러 구종수를 잡치(雜治)하라 명했다.

잡치는 중죄인에게 적용된다. 여기에 사헌부가 참여하면 삼성잡치(三省雜治)가 된다. 사정기관 단독 조사를 지양하고 대간과 형조가 합동 심문을 하라는 것이다. 이유는 시간이다. 어떠한 수단과 방법을 동원해서라도 빠르게 결과를 내놓으라는 것이다. 의금부에 투옥된 구종서는 자신의 죄를 순순히 자백했다. 순금사 사직출신 구종수는 잡치의 의미를 알고 있었기 때문이다.

"구종수가 세자에게 잘 보여서 후일을 도모하고자 이오방과 더불어 대나무다리(竹橋)를 이용하여 밤마다 담을 넘어 궁에 들어가서 술을 마시며 유희하고 여색(女色)을 바쳤습니다. 때로는 밤에 세자를 제 집으로 맞아서 잔치를 베풀고 여색(女色)을 붙였습니다."-<태종실록>

천하의 아첨배는 극형으로 다스리소서

대간과 형조의 합동심문 결과를 보고 받은 태종은 세자궁 경비를 소홀히 한 혐의로 삼군진무(三軍鎭撫) 인인경을 의금부에 투옥하고 긴급 어전회의를 소집했다.

"구종수가 궁성을 넘었으니 죄가 교형(絞刑)에 해당합니다."

의금부에서 강력한 처벌을 주장했다.

"이 사람을 삼복(三覆)을 기다린 뒤에 형을 집행할 것인가?"

삼복은 오늘날의 삼심(三審)을 말하는 것이다.

"혐의가 의심나는 것은 삼복(三覆)을 기다려야 하지만 궁성을 넘어 들어간 것은 이보다 더 큰 죄가 없으니 무엇을 기다릴 것이 있겠습니까?"

형조판서(刑曹判書) 안등이 단심을 주장했다. 좌우에 늘어선 대소신료들도 찬성을 표했다.

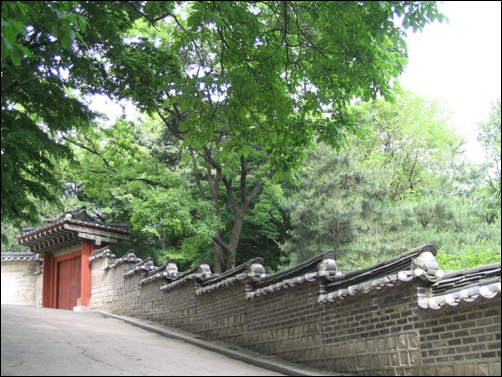

a

▲ 창덕궁 담장. 종묘와 접해있는 곳은 상대적으로 낮았다.

ⓒ 이정근

"구종수가 아첨을 일삼고 예전 기축년(己丑年)에 죄를 범하여 외방에 귀양 갔다가 지금 다시 조정에 발을 붙이어 외람되게 4품에 이르렀는데 시정(市井) 천례(賤隷)의 무리들과 더불어 야심한 밤을 이용하여 궁성을 넘어 들어갔으니 행실이 개나 쥐와 같고 전하에게 불충한 것이 분명합니다."

사간원에서 상서했다.

"구종수의 죄는 다시 의논할 것이 없으나 궁성을 넘어 들어간 것은 반드시 까닭이 있을 것이니 그 까닭을 국문한 연후에 죽이소서."

여죄를 캐고 배후를 파보자는 것이다. 단독범행이라 하기에는 석연치 않은 구석이 있다는 것이다. 구종수는 깃털이고 몸통은 따로 있다는 것이다. 배후를 파보면 몸통이 드러난다는 것이다. 대사헌(大司憲) 김여지와 좌사간(左司諫) 박수기의 주청에 따라 구종수에 대한 심문이 재개되었다.

모든 것을 포기하고 옥에 갇혀있던 구종수는 아찔했다. 또 다시 잡치에 시달린다는 것은 차라리 죽는 것보다 못하다 생각했다. 구종수 역시 만만치 않은 상대였다. 교활했다. 물귀신 작전으로 위기를 돌파하기로 했다.

계속 터져 나오는 세자의 비행

구종수를 심문하면 할수록 세자의 비행이 꼬리를 물고 이어져 나왔다. 드러나지 않았던 사건들이 속속 밝혀졌다. 아름다운 이야기가 아니라 추악한 내용이었다. 수진방(壽進坊)에 사는 임상좌의 딸 사건을 비롯한 여자들 문제였다. 보고를 받은 태종은 난감했다. 빈대 한 마리 잡으려다 왕실의 추한 꼴만 보이는 격이었다.

사건을 서둘러 일단락지은 태종은 때마침 구종수의 노모가 사형을 용서해달라는 청원을 받아들이는 형식을 취해 장(杖) 1백 대와 도(徒) 3년에 처하여 경성(鏡城)으로 귀양 보냈다. 또한 구종수의 하수인 노릇을 한 이오방에게 장 1백 대를 때려서 공주에 귀양 보내고 양부의 여자를 세자에게 바친 이승에게 편(鞭)1백 대를 내리고 직첩(職牒)을 거두게 하였다. 편이란 가죽 채찍으로 등허리를 때리는 형벌이다.

태종이 구종수 문제를 서둘러 종결한 이면에는 또 다른 이유가 있었다. 구종수의 입에서 이숙번 연루 사실이 포착된 것이다. 하지만 태종에게는 이숙번보다도 세자 문제가 급선무였다. 세자 문제를 먼저 처결하고 이숙번 문제를 다루어도 늦지 않다고 판단한 것이다.

이숙번 문제는 가공할 파괴력을 지닌 정치문제다. 방치하면 대소신료들이 이숙번을 죽이라고 벌떼같이 들고 일어날 것이고 그렇게 되면 유배지에서 귀양살이 하고 있는 이숙번은 죽어야 한다. 세자의 비행을 축소은폐하기 위하여 이숙번 문제를 확대 재생산했다는 소리는 듣고 싶지 않았다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고