한창 바쁜 농사철인데 농촌에 활기가 없다. 젊은이들이 없는 농촌은 일할 사람이 없기 때문이다. 노인이 된 농부는 트랙터 기계를 가지고 있는 젊은 농사꾼의 손을 빌리기 위해 며칠을 기다려야 한다. 남의 손을 빌려서라도 농사를 짓는 농가는 그나마 낫다. 요즘 농촌은 농사를 짓지 않고 전답을 놀리는 경우가 허다하다. 비싼 일꾼을 사서 농사를 짓고 나면 남는 것이 없기에 차라리 놀리는 것이다.

2010년 발표한 통계청의 '농업조사'에 따르면 2009년 농가인구는 311만7천 명으로 1970년 1442만2천 명에서 1130만4천 명이 감소하여 78.4%가 줄었다.

그런데 70세 이상 고령농가는 22.8%로 모든 연령대에서 가장 많은 비중을 차지하였다. 다음으로 많은 연령대가 60~69세다. 70세 이상 고령농가는 남의 손을 빌리지 않고 농사를 짓는 다는 것은 사실상 어려움이 있다.

농가수는 2009년 119만5천 가구로 1970년 248만3천 가구에서 51.9%가 감소하였다. 이 중 30년 이상인 경영주는 매년 감소하고 있으나, 아직 65.5%를 차지하고 있다.

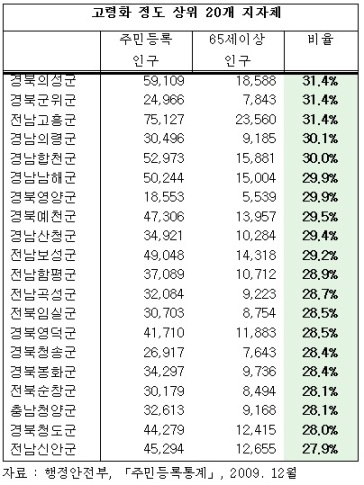

농촌은 이미 40년 후 미래 고령사회를 겪고 있다. 2009년 행정안전부의 주민등록통계를 보면 65세 이상 인구 20% 이상인 초 고령사회에 67개 기초단체가 진입하였다. 경북 의성군(31.4%)과 군위군(31.4%), 전남 고흥군(31.4%), 경남 의령군(30.1%)과 합천군(30.0%)은 이미 65세 고령인구가 30%를 넘었다. 그나마 행정기관들이 밀집해 있는 군과 읍의 소재지에는 젊은 사람들이 살기에 이 정도의 통계수치를 나타내고 있다.

자연부락 단위로 가면 마을마다 편차는 있지만 65세 이상 노인인구가 50~60%를 넘는 부락이 많다. 이런 마을에서는 그야말로 환갑이 청춘인 것이다. 마을 잔치가 열리면 환갑 먹은 노인이 물주전자 들고 심부름을 가야 한다는 말이 현실이 됐다.

▲고령화 정도 상위 20대 지자체2009년 12월 행정안전부 자료에 따르면 65세 이상 인구가 20% 이상 되는

초고령 지자체가 67곳 인 것으로 나타났다.김상진

▲ 고령화 정도 상위 20대 지자체 2009년 12월 행정안전부 자료에 따르면 65세 이상 인구가 20% 이상 되는

초고령 지자체가 67곳 인 것으로 나타났다.

| ⓒ 김상진 |

|

시도별 고령화 진행순위를 보면, 초 고령사회를 얼마 남겨 놓지 않은 전라남도가 18.0%로 1위를 차지하였으며, 경상북도가 15.4%, 전라북도가 15.0%로 2위와 3위를 했다.

고령화된 농촌 일수록 남녀의 성비가 심각한 불균형을 이루는 것도 농촌사회의 특징이다. 여성의 수명이 남성보다 길기에 농촌은 할머니들의 세상이 되었다고 한다. 국내 최장수 고을인 순창군의 조사에 따르면 군 인구 중 65세 이상 노인은 28.1%이며 이중 할머니가 61.2%를 차지한다. 할머니는 70~79세에서 59%, 80~89세 65%, 90~99세 79%로 급격히 높아진다. 100세 이상 7명은 모두 할머니들이다.

읍 지역을 벗어나 자연부락 단위로 가면 더욱 심각하다. 순창군 내 330여 개 자연부락 중 50여 곳은 노인 10명 중 7명 이상이 할머니인 것으로 조사됐다. 인근인 임실군도 65세 이상 할머니가 60.8%였으며, 100세 이상 6명은 모두 할머니였다.

통계청에 의하면 우리나라는 2026년에 65세 이상 인구가 20%를 넘는 초고령사회에 진입하는 것으로 전망하였다. 그러나 우리의 농촌은 이미 대부분 초고령사회 속에 살고 있다. 지금 농촌의 모습이 다가올 초고령사회의 자화상일지 모른다.

상가에서 만난 시골 노인의 말이다.

"우리 마을은 죽어 있는 사람이 살아 있는 사람보다 많아. 도회지에 나가서 죽으면 고향 땅에 묻히고 싶어 하니, 이러다 시골은 사람은 없고 묘지만 있게 생겼구먼."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

공유하기

우리의 농촌, "살아있는 자보다 죽어 있는 자가 많아"

기사를 스크랩했습니다.

스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?

연도별 콘텐츠 보기